凌云街道417街坊含7个住宅小区、3个居委会、4个物业公司,作为徐汇区“三旧”变“三新”的重点片区,经过几年来的更新重塑,提供了一种“开放共享街区”的新思路,“打包式”的片区一体化治理改造也赋予街区更新更深的内涵。

01

绘制街区整体更新蓝图

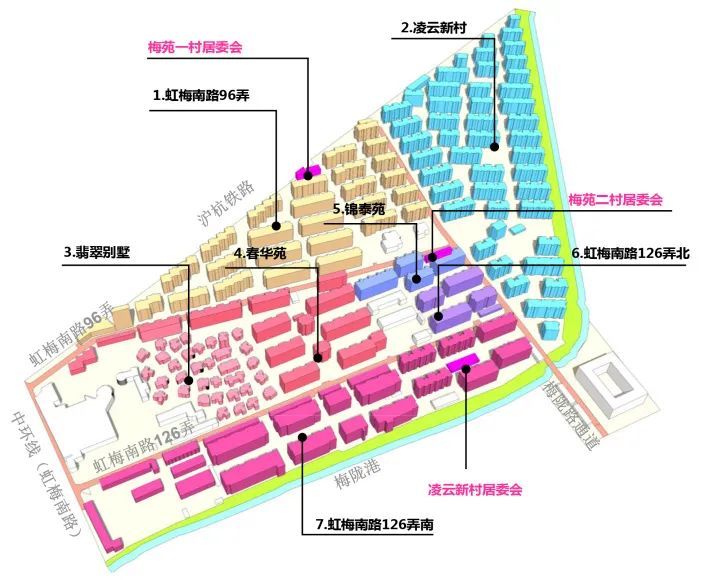

徐汇区凌云路街道417街坊东至梅陇港、西至中环(虹梅路)、南至梅陇港、北至沪杭铁路,总面积约23.71公顷。

20世纪八、九十年代,徐汇凌云路街道是上海城市化推进过程中的早期开发基地和动迁安置基地。与大多数老旧社区相似,改造前的417号街坊原始设计的活动空间难以匹配如今的使用需求,点缀式的社区美化无法触及社区面临的实际难题。

一方面,公共通道承担着整个街坊的对外交通联系,但使用效果并不理想。每个小区在公共通道上均设有出入口和门禁,车辆出入、流线组织、路边停车等均缺少管理和引导,出行效率低,上下班高峰时段常有拥堵,还时常存在影响消防救护和应急车道的通行的问题。

417街坊含7个住宅小区、3个居委会、4个物业公司

公共通道沿线的围墙和小区出入口(原状)

公共通道停车压缩了人行空间(原状)

另一方面,各小区建设密度较高,服务设施分散,可挖掘的潜力空间有限。室內外活动空间的数量、功能和品质,均很难有效满足居民日益增长的生活需要。服务设施分布分散且部分闲置未有效利用。

第三方面,梅陇港沿线绿化空间并未发挥其空间资源的效用。梅陇港沿线绿化封闭,成为了“社区的背面”。居民无法进入,即使是住在滨水的居民也需绕远道从公共通道的出入口回家。

封闭的梅陇港成为了“社区的背面”(原状)

面对诸多问题,立足417号街区的空间特点,2018年,凌云街道邀请规划团队研究编制《417号街坊提升改造策略》,提出以“开放和共享”为特色的示范街区,融合“宜居、共享、绿色、智慧”四大元素,形成了一批的更新项目清单。

417街区更新规划设计

用“加、减、乘、除”可以最精准地概括凌云417街区这一系列更新策略,探索良性互动的有机更新模式。

02

加法:公共空间做增量,构建绿色低碳街区

在老旧小区内挖掘公共活动空间存在一定难度,设计团队为此做了两方面努力:

一是充分利用小区内部的边角地和公共活动区域,结合街道的拆违工作,打造居民共享空间。如街区内沿街的商业建筑,有一幢是违章搭建,经拆除后,如今该区域已改造为街区的公共场所“云客厅”,成为居民活动、休闲的空间。

126弄通道拆违后,给街区腾出更多公共空间。

126弄的口袋公园“云客厅”,兼有休憩、展示与教育功能。

二是将小区之间的围墙进行拆除和改造,增加公共活动空间。街区内的小区经规划后实行统一管理,这些围墙作为各个小区的边界,从管理上来说,可以进行拆除打通。

围墙拆除前后对比

但在实践过程中,存在一些落地层面的实际困难,不能一概而论,而要分类施策:部分建筑侧面的围墙对居民生活影响较小,可以进行打透拆除;部分北向的围墙与居民居住场所紧密相连,采用降低围墙的做法;部分南向的围墙对保护居民的隐私、安全有很重要的作用,这些围墙不能拆除,但可以通过一些绿化种植,通过通透化的处理,提升整个小区公共空间的品质。

围墙透绿

围墙高度降低

梅陇路通道拆除围墙后,给人行通道更丰富的空间体验。

三是在梅陇港沿线做步行贯通,打造步行系统。设计团队在梅陇港沿线小区进行破墙开步行门的方式,让居民可以便捷地进入滨水漫步空间,借用外部公共空间,解决小区内绿色资源不足的问题。

梅陇港步道贯通与品质提升

03

减法:老旧小区做减负,营造安全宜居街区

街区内停车空间有限,停车矛盾日益突出。设计团队与街道沟通,先从小区内部挖潜力,增设停车位;再借助外部公共停车位,利用外部高架桥下空间进行错峰和共享停车。

其次,由于空间狭窄,街区内原有的步行道路不成体系,很多老人、小孩与机动车、非机动车并道或共道而行。针对该问题,设计团队在断面设计上进行了调整,至少留出单边车道供社区居民顺畅通行,从而真正打通老旧小区的“血脉”。

最后,为了让不同小区能够形成统一的街区,设计团队把7个小区原有的出入口进行重新组织,提出“单向一进两出”的方式,以避免高峰时期机动车出现对冲或者交叉流线的冲突,使入口区域更加顺畅,更符合当下的使用需求。

梅陇路通道是居民进社区的主要通道,经过梅陇港桥后是417街坊的南部主入口。设计方案重新组织通道交通,对梅陇港桥、南部主入口改造,实现人车分行。

梅陇港桥与南部主入口

梅陇港桥改造将桥两侧增设人行通道,并与梅陇港滨水步道衔接,完善慢行系统。

梅陇路通道南部主入口结合门岗改造,设置了多功能的“凌云驿站”,为居民提供休憩、交流的空间。

04

乘法:公共设施做提升,强化共享便民街区

设计团队力求在社区设施的服务价值上进行乘数效应的放大:

第一,对于街区内与社区服务功能不匹配的沿街商业,进行功能业态的提升和改造,把不适合的“请出去”,把与居民生活密切相关的“引进来”,提升社区商业服务与居民生活的适配度。

商业业态调整优化前后对比

126弄通道的沿街商业并不追求高大上和网红店,而是以满足居民日常生活需求为主。

第二,把街区内几个大型的功能设施,进行开放共享,如街区北侧老年大学的门球场,通过改造升级,被打造为开放的活动空间供街区内的居民使用。在梅陇敬老院增设社区餐厅,让该空间不只为养老院服务,更能为整个街区的提供餐饮服务。

凌云社区门球场改造升级

梅陇敬老院增设临街的社区餐厅,面向街区提供餐饮服务

设施临街立面立体绿化形成友好界面

第三,将公共服务设施整合,让群众一站式解决社区服务问题。街区中含3个居委会、4个物业公司,服务机构比较分散。新建的“水岸邻里汇”,容纳了统一的物业管理中心、多功能服务中心和活动中心等综合功能。集中、复合、叠加之后,服务设施得以发挥更大的乘数效应。

改造后的水岸邻里汇与滨水步道相映成辉

水岸邻里汇北立面

水岸邻里汇改造将周边的通道也一并改善

水岸邻里汇内部视角

水岸邻里汇户外儿童活动场地

05

除法:社区人文做提炼,打造文化书香街区

城市更新不强调完全是新的,而是更加注重将原有的文脉记忆进行留存。在凌云街道417街区项目中,除了硬空间的改造,设计团队也推动了一系列更新社区居民理念的内容,提炼社区人文。

首先,设计团队进行了在地文化的挖掘。96弄门口起初是一个拆违用地,而在1909年的时候这里则是梅陇货运站,随着上海南站的建设,梅陇货运站遭到废弃。而货运铁路的记忆,对凌云居民来说却非常有代表性。设计团队在这个区域结合街道内的党建工作,设计了“初心老站”这一文化景点,让新老居民都能回忆了解这段凌云的独特历史。

“初心老站”文化景点

另外,设计团队依托周边的高校资源,在街区内打造“书香凌云”系列活动,通过提供文化空间、组织文化活动,实现社会美育的功效,让居民们居在凌云、学在凌云。

同时,在硬质改造的过程中,还引入了部分参与式空间,如社区花园、社区菜园,让居民可以进行社交和种植活动。这样的设计让凌云街道自身的品牌与居民共建进行更好地融合,让居民的想法落实到公共空间的建设当中。

“书香凌云”和社区共建活动

2018年搬入凌云417街坊的一位居民说,在过去的四年里,他在这里成家立业,升级奶爸,也见证了凌云417街区的“日新月异“。3岁的儿子最喜欢在口袋公园游玩,“儿子能从自己家跑好几百米在小区里玩,我也很放心”他很自信地说。这份对生活的安心与信心,来自于社区带给他的安全感。

(来源:上海城市空间艺术季)

上观号作者:上海规划资源