复旦大学王勇翔副研究员

向上海科技表示:

“闻玉梅院士曾通过合作研发了靶向乙肝表面抗原的g12单克隆抗体,这个抗体亲合力很高,能够有效中和乙肝病毒感染和降低实验小鼠血清乙肝表面抗原。所以闻院士当时建议我做一些这方面的工作。”

近日,复旦大学基础医学院分子病毒学教育部/卫健委/医科院重点实验室王勇翔副研究员与中国科学院上海药物研究所新药研究国家重点实验室罗成课题组陈示洁副研究员组成联合团队,在大肠杆菌表达的单链抗体溶解度和稳定性领域取得重要进展,相关成果“a 33-residue peptide tag increases solubility and stability of escherichia coli produced single-chain antibody fragments”于8月8日在线发表于 nature communications杂志上。该论文被该杂志编辑选为最近半年的精选论文(featured article)。

王勇翔表示:在闻院士的指导和复旦大学基础医学院医学分子病毒学实验室的支持下,我们发现p17多肽可以提高单链抗体在大肠杆菌中的溶解度和与抗原的亲合力,此后又在上海药物所罗成研究员的支持下和陈示洁老师一道发现p17多肽可以提高单链抗体的热稳定性。”

陈示洁表示:“这次合作,主要在罗成研究员指导以及上海药物所药物发现与设计中心及化学生物学中心平台的支持下完成。基于这次新突破,我们后续也是可以去寻找相关的促溶性标签和特殊的大肠杆菌菌株,大量、低成本地得到靶标蛋白,可以用来化合物的高通量筛选。”

上海科技对王勇翔与陈示洁的专访内容如下:

复旦大学基础医学院医学分子病毒学实验室

王勇翔

中国科学院上海药物研究所罗成课题组陈示洁

提问

questions

&

解答

answers

首先,请您介绍一下此次科研突破对科技前沿将产生怎样的影响?

抗体是体内和体外诊断试剂、预防和治疗疾病的蛋白类药物的重要组成部分。

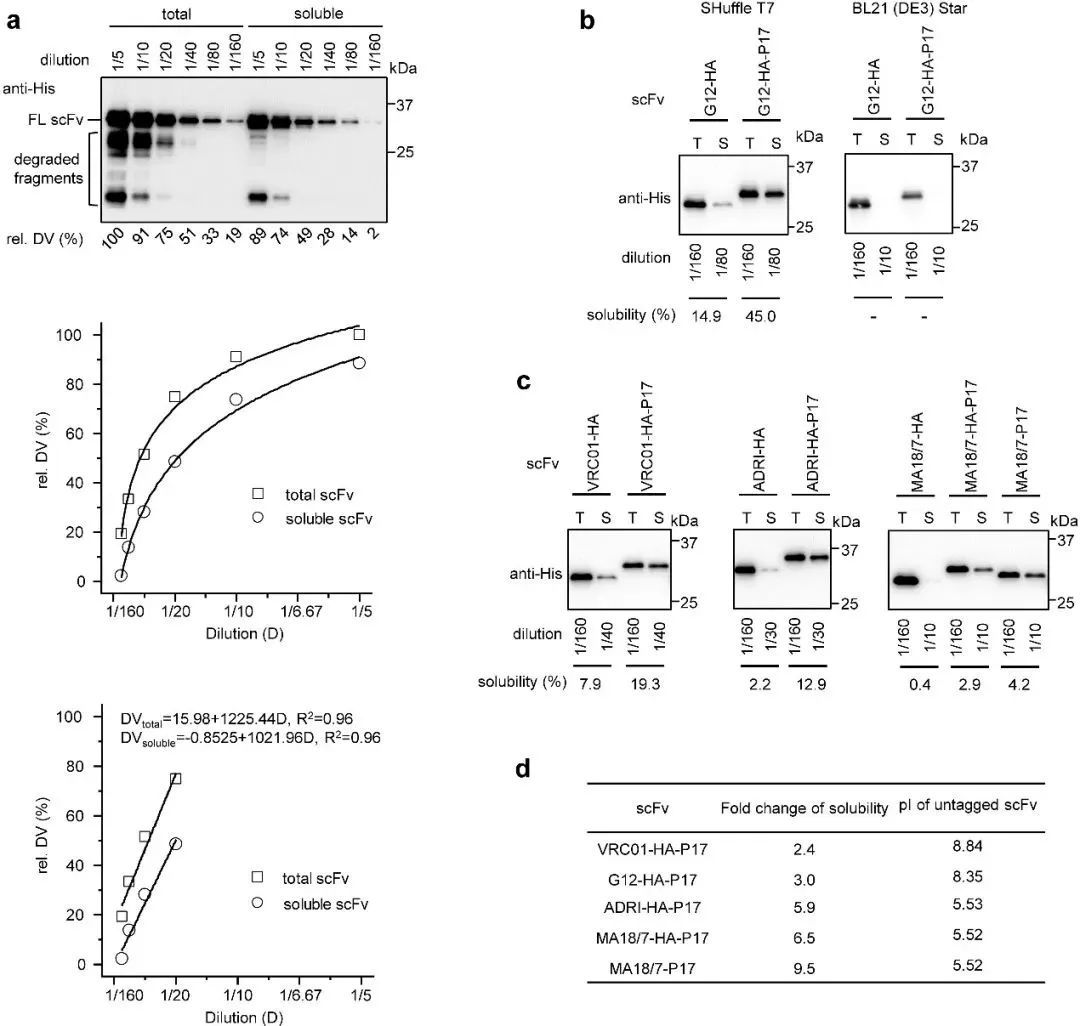

本次发现的影响和突破,将一段33个氨基酸组成的p17多肽融合在单链抗体序列的头或者尾部,它具有分子内伴侣样的活性,帮助单链抗体折叠,显著提升单链抗体在大肠杆菌shuffle菌株中的溶解度和稳定性;还增加正确折叠单链抗体的比例,使(表观)亲合力升高。”

大肠杆菌生长快速,生产成本低,是重组蛋白表达首选考虑的平台。普通大肠杆菌细胞浆是还原性的,不支持二硫键形成,绝大多数单链抗体为不溶性表达;而shuffle菌株是通过基因工程技术改造过的大肠杆菌,细胞浆是氧化性的,能支持二硫键形成,一些单链抗体能够在shuffle菌株中可溶性表达。

p17标签提高了4种scfv在大肠杆菌shuffle菌株中的溶解度。

本次发现的影响和突破

是可以提升有活性的单链抗体的产量,

快速获得有功能的单链抗体,降低生产成本,

也让单链抗体更稳定,

保存时间更长。

在大肠杆菌表达的单链抗体溶解度和稳定性领域取得重要进展”研发突破,将对产业界产生哪些影响和改变?

p17多肽标签分子量只有4kda,比现在使用的促溶蛋白标签小很多,因此不会干扰单链抗体和抗原结合。

相反一些大的常用促溶蛋白标签如mbp虽能提高单链抗体表达溶解度,但产生空间位阻抑制单链抗体和抗原结合。

对产业界来说,p17多肽标签提高大肠杆菌表达的单链抗体的可溶性产量,提高它的稳定性和与抗原的亲合力。

目前,您专注的研发领域面临哪些挑战和瓶颈?您的解决方案是什么?

目前我有一个研究方向是乙肝表面抗原的组装和分泌。

我们这次的研究也为乙肝领域的挑战提供了一个解决方案:p17标签除了上面提到的促溶和促稳定性的活性,还可以与肝细胞表面的特异性蛋白结合将单链抗体靶向递送到肝细胞。

我们将p17标签连接在靶向乙肝表面抗原的单链抗体上,这个抗体能够被递送到肝细胞内。根据单链抗体识别表位的不同,我们可以比较仔细地研究乙肝表面抗原的组装和分泌的机制。

单链抗体体外应用的挑战主要在于可溶性表达产量、稳定性和亲合力较低;体内应用挑战在于稳定性较低和缺少靶向递送系统。

我们验证了p17多肽确实可以将单链抗体靶向递送到肝脏。另外,通过病毒载体如腺相关病毒可以将单链抗体基因递送至靶器官,通过细胞内抗体的形式结合细胞内抗原(比如细胞内病原体,位于细胞内的致癌或促癌蛋白等),干扰这些抗原的功能。

我主要从事表观遗传重要靶标先导化合物发现研究。

在这个领域,我主要做的是很前期的化合物的早期发现,也就是基于靶标的化合物筛选与发现。和单链抗体类似,其实很多蛋白是比较难体外表达获取的,要么就是步骤繁琐成本很高,这种就限制了基于靶标的高通量筛选。其实,这次我们和复旦大学王老师合作的这个研究,也给我们很多的启示和参考。

在化合物早期发现中,我们主要从几个方面去入手来提高活性化合物的发现效率,首先就是化合物库的建立,通过优化组合设计化合物库,希望可以从源头提高获得活性化合物的概率;另外,其实表观靶标很多都是比较新的,缺乏相关的筛选方法,这就大大限制了化合物的发现效率。我们另一方面就是去开发新的筛选方法,实现靶标高通量筛选,并希望可以促进技术的转化,使其可以服务于更多的科研工作者和公司企业中。

陈示洁表示:“我们的工作在药物研发过程中是非常早期的,一个小分子化合物最终成功制成药还需要经历漫长的研究过程。”

上观号作者:上海科技