目前,经区政府同意,第八批金山区非物质文化遗产代表性项目名录公布。

至此,高新区除了新入选的种桑养蚕技艺以及赵氏面瘫疗法外,还有1个市级非遗项目土布染织技艺;2个区级非遗项目:朱行沈记菜籽油制作技艺、金山渔家秧歌。

如今,越来越多的非物质文化遗产在人们生活中精彩亮相,每一个都积淀着岁月的痕迹,饱含着金山的记忆。

今天,就让小编带大家一起打开历史之门,了解高新区这些饱含沧桑的非遗项目吧!

土布染织技艺

市级非遗项目“土布染织技艺”在高新区当地俗称为朱行染缬。染缬工艺分扎结和染色两部分。

扎就是纱、线、绳等材料对纺织品通过扎、缝、缚、缀、夹等多种手法进行紧固,使被扎结的部分起到防染效果。扎结的关键是织物被扎的愈紧、愈牢防染效果愈好。染就是将经过扎结的纺织品织物放在染液中染色使未扎部分均匀受染。拆线后即呈现绚丽丰富和具有凹凸感的视觉纹理效果。

据清末《朱行乡志》记载,朱行染缬技艺最早可追溯到唐代,历经宋元发展至清末,在朱行流传发展。2012年朱行中学挂牌成立“韵染坊”工作室及非遗展示厅,2018年被评为上海市非遗进校园优秀基地,2021年被评为全国中小学中华优秀传统文化传承学校。经过几年的努力,目前染缬手工技艺被列入高新区的“非遗”保护项目,并得到政府的重视和保护。

2019年被列入上海市第六批市级非物质文化遗产保护名录。

朱行沈记菜籽油制作技艺

朱行沈记菜籽油制作技艺已有100多年历史,保留了诸多传统的食用油制作技艺。菜籽油在压榨加工过程中,不添加其他任何食品添加剂,整个制作过程做到物尽其用,是一种典型的绿色环保工艺。制成的菜籽油口感纯正清香,富含营养,历史上一直是当地居民必不可少的烹饪油。

沈记菜籽油制作技艺具有极高的工艺价值和历史价值,产品更具有极高的食用价值。

高新区胥浦村现有展示馆 “官塘驿站”,馆内有古时炼油所用的石料磨盘、石磨、竹环等一些炼油器具。通过挖掘村内传统菜籽油加工技艺这一非遗品牌,结合胥浦本土的古镇遗址和长生桥古桥文化,成为胥浦村的一个崭新文化地标。

金山渔家秧歌

金山渔家秧歌是多年来在秧歌培育发展中打造的群文舞蹈品牌项目,它在传统意义的秧歌基础上,植入了金山海洋文化和非遗文化元素,在编曲中纳入了金山特有的号子和方言,在编舞中融入了浓厚的渔村生活动作,在服饰道具中展现了金山农民画等非遗元素,逐渐形成了自己特有的风格,扭出了形式活泼、特色鲜明的“渔秧”。金山渔家秧歌饱含了金山文化底蕴和风土人情,富有海域特色。

近几年来,高新区组建了村居秧歌队、学生秧歌队等共计36支舞蹈团队,通过举办千人秧歌舞蹈大赛、全国秧歌舞蹈大会、中国上海民间民俗舞蹈大赛,到2019年金山渔秧舞出中国,在全球艺术中心维也纳的舞台上进行展演。未来,高新区将金山渔家秧歌申报为市级的非遗项目,让更多的人了解、学习、传承渔秧。

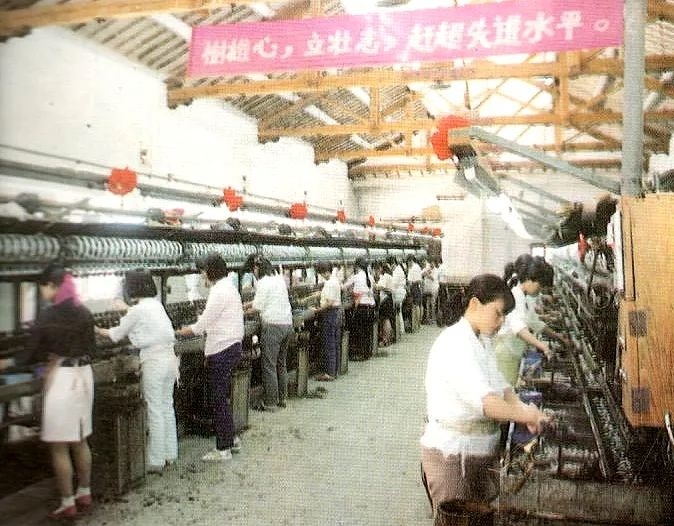

种桑养蚕技艺

早在800年前的南宋绍熙年间,朱行地区就有“桑麻”的文字记载。由于朱行地区地势平坦,土壤肥沃,河流纵横,水源充沛,光照充足,气候温和,明清时代,农家种桑养蚕开始繁盛,利用坑滩、杂边、渠道两旁种植桑树。

蚕桑生产在上海人民出版社出版的《上海指南》一书中,被列为上海蚕桑基地和上海之最。1982年全社推广种植大田桑苗,邬浜大队(运河村)在黄狼漾处种桑45万株,面积5.7公顷,成为金山县内最大的成片桑园。联产承包后,集体桑田承包给农户。

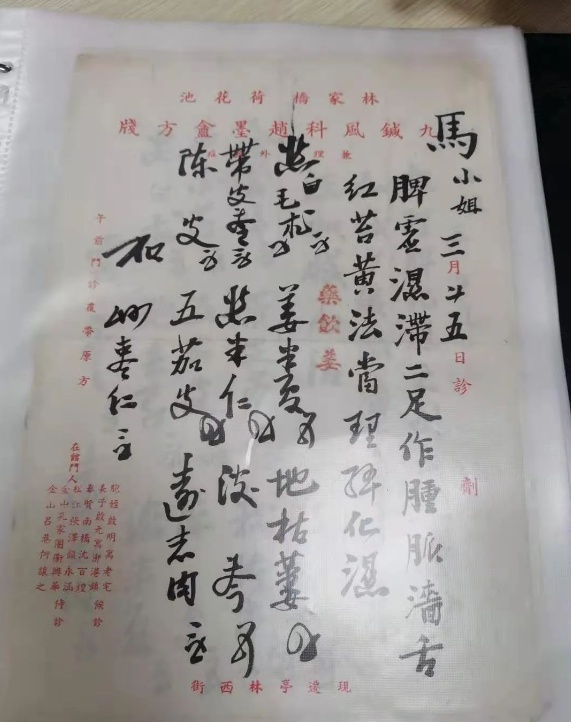

赵氏面瘫疗法

“赵氏面瘫疗法”,可以追溯到一百多年以前。当时胥浦村2组出了一位赫赫有名的医者赵墨庵。此人能根据病人体质用药,数以百计的危重病人经他手“起死回生”。当时赵默庵治疗面瘫就是针灸辅以汤药,他的针灸手法特殊,汤药药方独具特色。

▲赵墨庵手稿原件

如今的“赵氏面瘫疗法”,经过薪火相传,从不断摸索,到广泛应用在临床中,得到了较好的继承与发展。不仅如此,“赵氏面瘫疗法”的继承人在完成临床工作的同时,还在尽心竭力培养下一代传承人,传承中医的特色医术。

未来,高新区将现有的四个区级项目继续完善资料和培育传承人,争取申报市级非遗项目。饮食类是非遗项目的重要组成部分,是区域文化软实力的重要体现。高新区食品类企业较多,农产品种类资源丰富,未来将通过镇志、村志的研究,对企业的排摸及农产品资源的梳理,挖掘符合非遗申报条件的饮食类项目。

记者 | 杨季峰 陈忆文

通讯员 | 沈思敏

编辑 | 干钰琼

责编 | 俞萝寅

上观号作者:上海金山