编者按

今年6月25日是第32个全国土地日,我们与大家分享上海市崇明区三星镇市级土地整治项目的典型优秀案例。三星镇以土地整治为抓手,推动农业转型发展与新农村建设,按照耕地“保数量、提质量、管用途、挖潜力”的要求,在确保守住耕地和永久基本农田保护底线的前提下,将土地资源不断升级为优势,更好地服务乡村振兴发展大局。

三星镇位于上海市崇明西部,崇明主干道陈海公路、宏海公路穿越全镇,土地资源充足、水资源丰富,是著名的白山羊之乡和柑橘之乡。现状以农业发展为主,镇域面积6817公顷,现状耕地面积4528公顷,占镇域面积的50%以上。

2016年前,镇域内耕地、林地、农村道路、宅基地等布局散乱,用地结构不合理,难以形成规模效应,同时存在农业生产基础设施老化,无法满足生产条件等问题。为增加有效耕地面积,提高耕地质量,改善区域农业生产条件和生态环境,助力乡村振兴战略实施,2016年至今,按照“全域整治、分片推进”的工作思路,三星镇范围内先后实施了两期市级土地整治项目。

崇明区三星镇市级土地整治项目(一期)涉及平安村、新安村、海安村、大平村4个村。项目实施后新增耕地22.92公顷,新增耕地率达3%以上,通过优化布局提高土地集约节约利用水平。建成了13665亩高标准基本农田,并由镇土地流转平台统一安排经营,推行“企业+合作社+农户”的模式,建设成为崇明西部循环农业生态示范区,盘活耕地资源。区域生态网络得以完善,景观功能大幅度提升,充分发挥了生态农业的多元价值。其中,新安村以市级土地整治项目(一期)为基础,以区域规划、产业布局为导向,不断盘活农村沉睡土地资源,深入实施品牌农业战略,形成了产业发展的三星模式,获得“中国产学研合作创新示范基地”的认定,也被列入上海市乡村振兴示范村。

在一期项目的良好基础上,2020年4月,崇明区三星镇市级土地整治项目(二期)获市规划资源局立项批复。二期项目区位于三星镇协进村,总面积405.85公顷,其中整治区面积378.44公顷,预计实施后可新增耕地约13公顷。项目对各类用地实行整体统一规划布局,统筹考虑“田、水、路、林、村”与历史文化要素布局,对“产业、风貌、社区、生态、文化”五大方面进行整体升级。

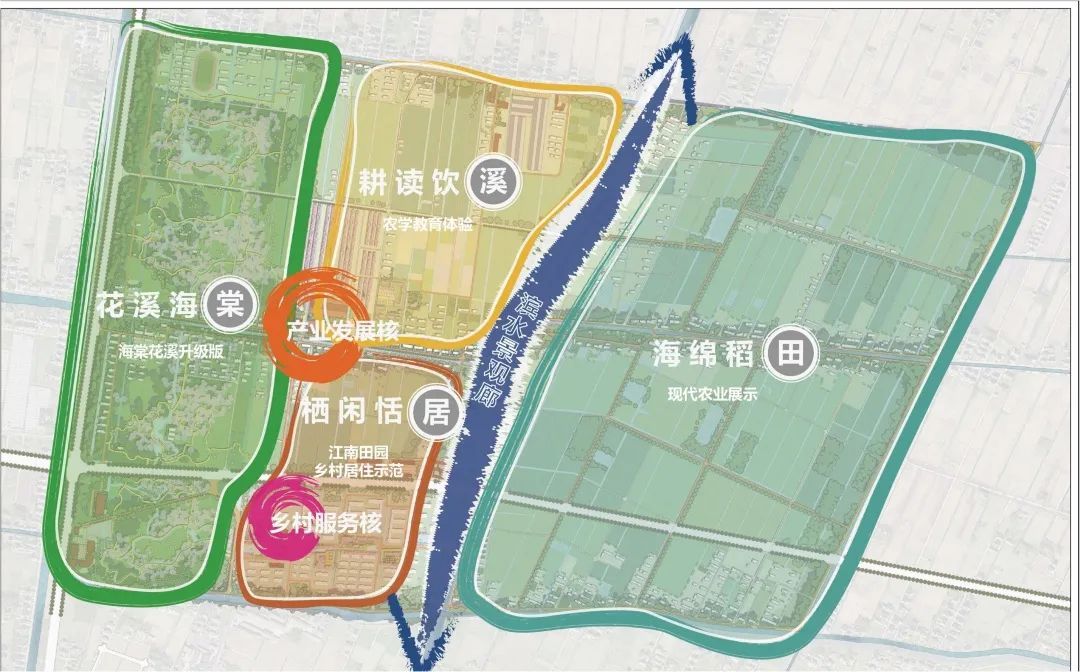

项目拟通过土地整治彰显三星镇“林文、林体、林旅”特色,建设集生态农业、生态旅游、生态科创、生态颐养为一体的“棠溪田居·农学稻园”。围绕“产业兴旺、文化兴盛、乡村宜居、生态平衡和风貌怡人”五大策略,通过土地整治土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、生态环境整治工程、村庄整治工程和其他工程六大工程,实现协进村全面提升。

总体规划布局图

目前,二期项目仍在有序建设中,已完成工程量达75%,耕地面积有增加,用地布局得到优化,农业基础设施配套水平显著提高。疫情期间,项目区内的上海臻岛禾粮食种植专业合作社种植基地,趁着水稻“空档期”,在562亩土地上迅速抢种蔬菜,并以小青菜、杭白菜等上海市民喜爱的速生型绿叶菜品种为主,产量共计278余吨,充分利用耕地资源优势,积极发挥保供保生产的重要作用。随着疫情趋稳,5月又迅速进入春耕备耕环节,及时栽种秧苗,夯实粮食丰收基础。

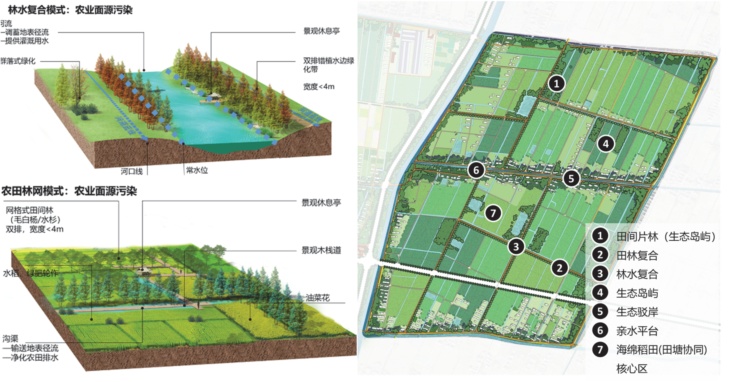

项目还在设计中积极探索了田林水复合利用、农业面源污染治理和废旧建材循环利用等前沿技术。一是通过生态型土地整治优化农田基底;筛选保留林地斑块,打造田间生态岛屿;保留田间水面,美化河道水系生态,打造亲水平台和生态驳岸,提升生态功能。二是通过重点构建农田-氧化塘协同模式,通过生态沟渠削减、氧化塘水质生物净化尾水污染物后再回田灌溉。三是是精心设计废旧建材循环利用方案,通过前期分类存放——设计分级利用——施工精细管理,实现乡村减量化过程中的低碳目标,同步提升乡村风貌,彰显本地特色文化。

田林水复合利用模式

高效复合的土地利用模式得益于长久的保护机制,三星镇是上海十余年土地整治探索的一例缩影。近年来,土地综合整治通过深化耕地保护,优化国土空间布局,已成为乡村地区提升发展的重要抓手。上海在严守耕地保护红线的同时,继续坚定大都市耕地数量、质量、生态、景观、人文五位一体的保护之路。

(来源:上海土地整治)

上观号作者:上海规划资源