时下,随着上海有序解封,市民的生活也在逐渐恢复。

回首之前,从4月8日至5月24日,解放军某医疗队、广西医疗队、山西医疗队,先后有370人来到枫泾,以中洪大院为“基地”,投入上海各方舱医院的抗疫战斗。在这一期间,中洪大院成为了这些队员们临时的家,给他们留下不少暖心经历。

想得到的和想不到的,枫泾人都准备了

“从接到通知,到集结完毕,只用了2个小时。”山西援沪医疗队3队负责人张洁介绍说,“许多队员来不及收拾行李,甚至只穿了一身短袖t恤就上了飞机。”

原本,队员们担心行程仓促,准备不足,生活上会多有不便。然而能想到的和想不到的,枫泾人都替他们准备了。

4月25晚九点多,山西运城医疗3队150人抵达上海中洪大院。从山西到上海,经历了10度以上的温差,不少衣着单薄的队员感受到了寒冷。酒店的工作人员早已严阵以待。他们一边热情地帮助办理入驻手续,一边开始统计队员们需要的物资:御寒衣物、贴身衣物、洗漱用品,并连夜采购送到。

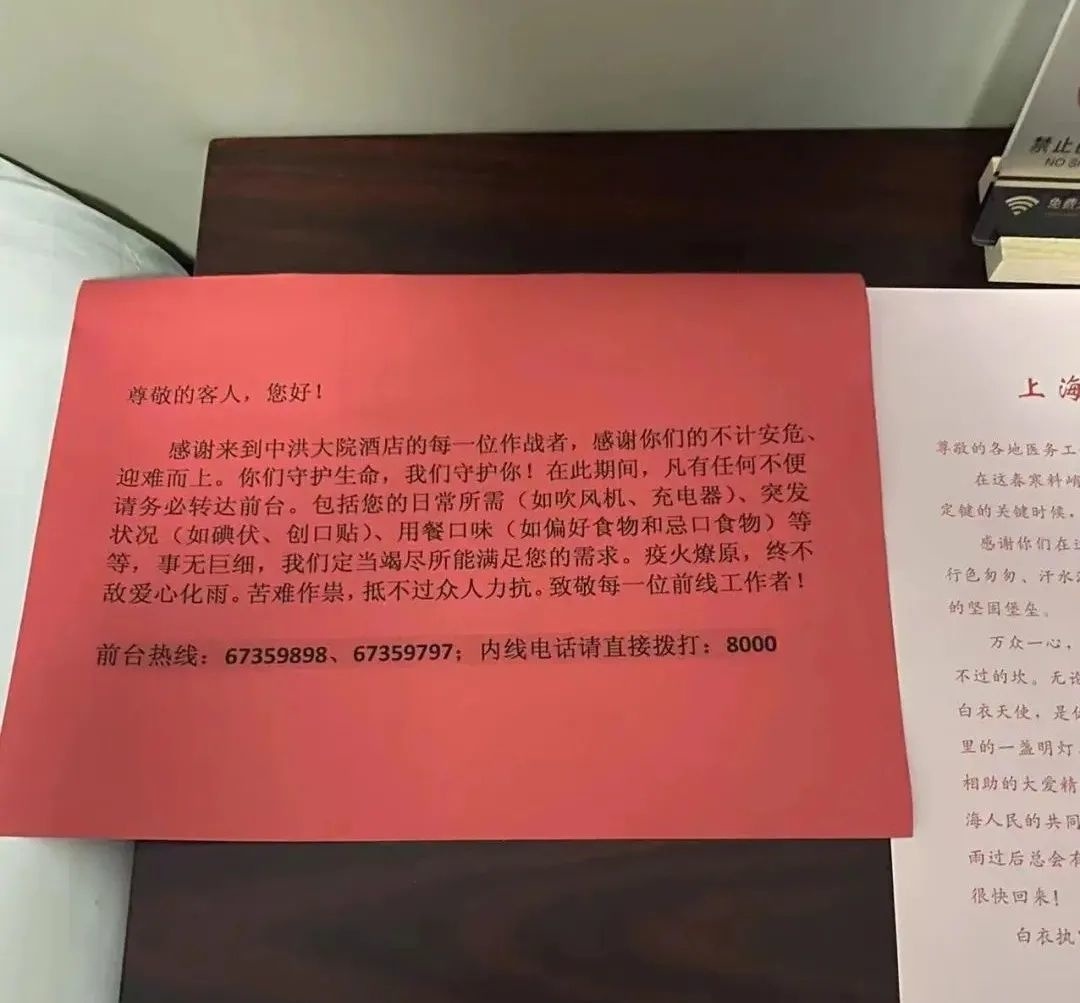

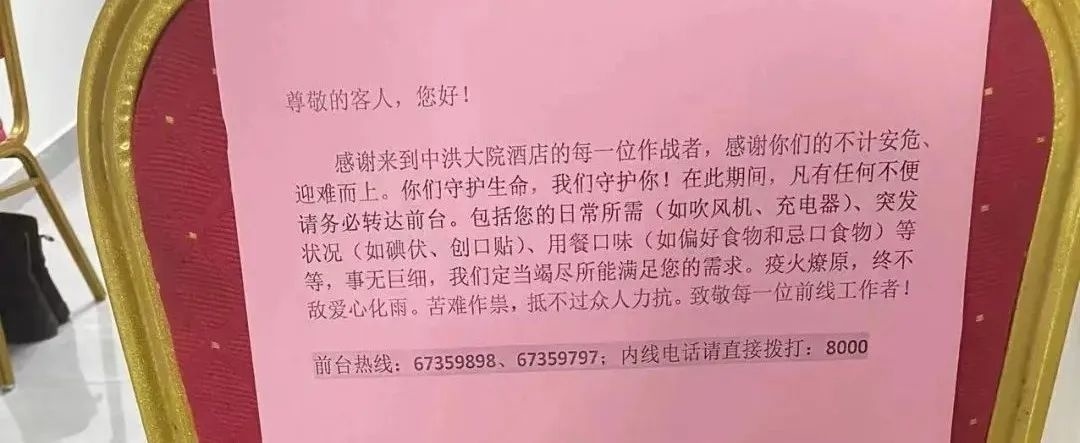

“这是我住过的准备最充分的接待酒店。”张洁说。本来在行程中,她还计划着与酒店负责人沟通,完善酒店自身的防疫保护措施,结果到地方一看,消杀药剂和器械已经堆得高高的,防疫方案已经打印成了醒目文字,张贴在大门口。与防疫措施一起迎接队员们的还有一封“欢迎信”。此外酒店每个出入口都会设置一个自助台,摆放纯净水、泡面以及生活物资,让来去匆匆的队员们随手取用。

落脚在中洪大院的援沪医疗队队员们没有统一的作息时间。为了让队员们随时吃上热饭,酒店特意采购了一批微波炉和保温桶。而为了让凌晨2点回到酒店的夜班队员也吃好,酒店的师傅们半夜起床,凌晨1点做饭,卡着点把刚出锅的饭菜送到队员们的门口。那热腾腾的饭菜,让大家感受到如同家人般的体贴。

不要慌不要怕,没有我们搞不定的突发状况

“去上海会不会水土不服?会不会听不懂上海话与人沟通不好?”在出发之前,不少队员还有焦虑,在枫泾的日子,却彻底改变了他们对于上海的感受。

来自运城市中心医院的薛荣来到中洪大院第一晚,就因为过敏身上起了风团。但是因为随队物资还未运到,没有抗敏药可用。她抱着试一试的心态打通了前台电话,值班工作人员周亭亭立刻联系到酒店外采人员,在第二天就把经过消杀的抗过敏药送到了她手上。

由于是紧急集合,来自阳煤三院的江美丽没带合适的鞋。在当时物资匮乏的情况下,酒店立刻找来了一双舒适的布鞋。上脚一穿,大了一些,江美丽正想说“凑合凑合”,酒店阿姨却一把抢过去给掇了几针。修改之后,大小正合脚。如今这双布鞋也成了江美丽上海之行的纪念品。

阳泉二院的任晓琴在来上海前听说上海菜清淡、偏甜,担心自己吃不惯。“好想吃面啊。”她无意中对同伴说的一句话,被酒店工作人员听见了,当晚就安排了面食,此后炒面、汤面出现的频率格外高,就连大蒜和老陈醋也没有漏掉。

来自运城市中心医院的石亚男从小怕黑,当她在晚上凌晨一点多去取物资的时候,不小心跑错到前台,没想到深夜居然也有人在值班。在值班人员的指引下,石亚男找到了存放物资的房间,心里安定了不少。

“你们用温暖传递力量,用行动彰显担当,为抗击疫情奉献着自己的力量,用自己的光和热照亮着这座城市,照亮着战‘疫’胜利的希望。”

“因为一个人,喜欢一座城,因为一群人,留恋这座城。山西人民始终会和上海人民‘战’在一起!”

“虽然我们并不相识,但是我们的心在一起,感谢照顾!”

临去时,队员们用一封封郑重地感谢信、一张张手写的小纸条表达心意。

对于许多援沪医疗队队员来说,中洪大院的工作人员是他们此行抵达上海后见到的第一批“上海人”。大气、贴心、周到的人们,改变了对上海的刻板印象。“因为一群人,爱上一座城。”是他们离开时带走的记忆。

撰稿人 | 范黎平

编辑 | 刘家园

责编 | 陈忆文 干钰琼

上观号作者:上海金山