地名是宝贵的文化资源,承载着人们的乡愁记忆和对优秀传统的寻根感怀。一个地名,就是一段历史碎片;一个地名,就是一幅风情画卷。

金山区规划事务和地名管理中心组织编撰的《金山地名寻踪》正是以地名为视角,讲述了金山地名所蕴含的风土人情、沧桑变化和文化积淀。让我们跟随本书一起开启地名历史文化之旅,探寻金山地名的前世今生吧!

铭记“淞上田文”吕良佐

吕巷镇

吕巷历史上曾称为吕港、璜溪,据清乾隆《江南通志》记载:“元时吕良佐创应奎文会,招来儒彦,故名。”也就是说,吕巷之得名源自元代的吕良佐,那个时代也是吕巷历史上最为兴旺繁盛的时代。

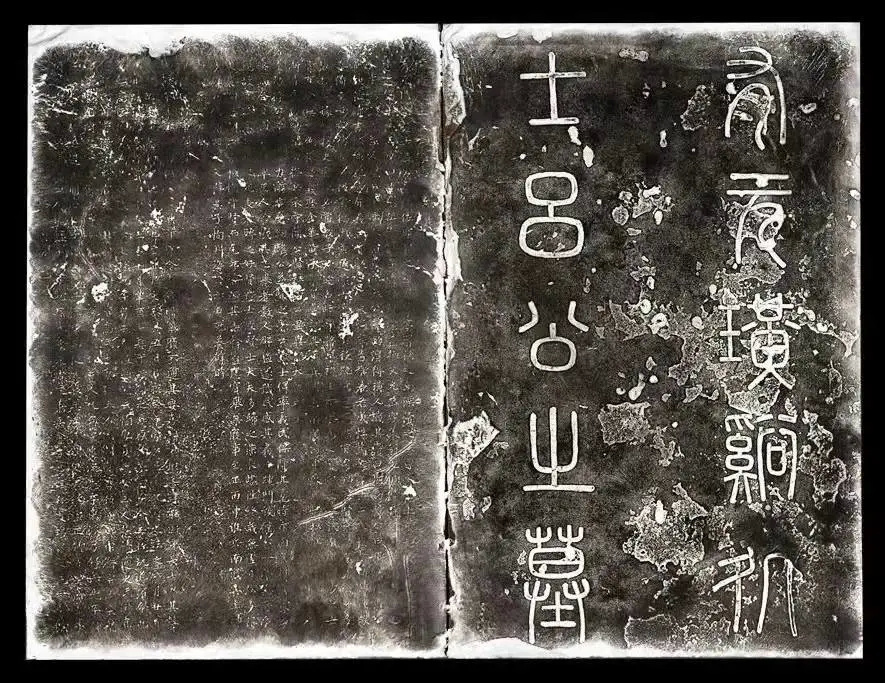

▲有元璜溪处士吕公之墓拓片

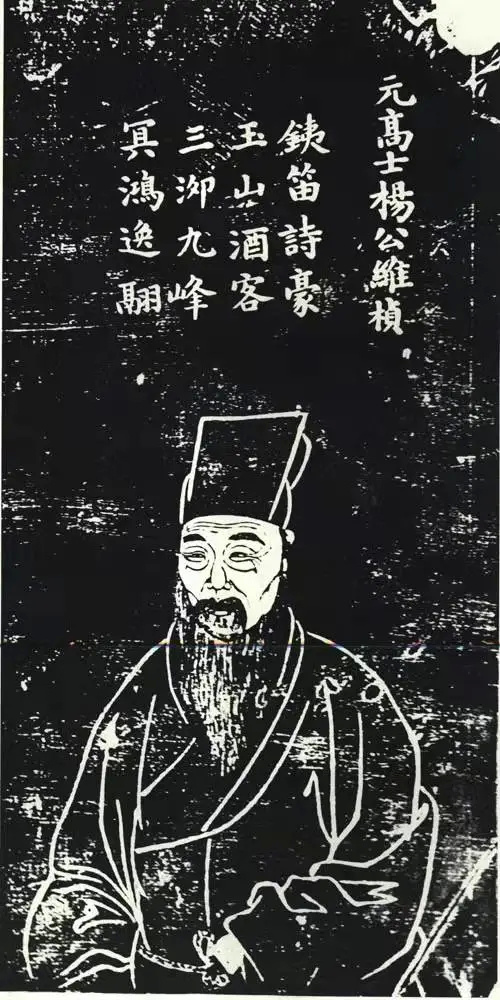

▲杨维桢苏州石刻像

吕良佐(1295一1359年),字辅之,世居华亭胥浦之南、沥读之阳,育有二子三女。沥读就是璜溪,因“吕望钓璜”的典故而得名。吕望即是辅佐周文王、周武王成就大业的姜子牙,相传当地吕家正是吕望后裔,故有“璜溪”之名。金山区博物馆藏有国家二级文物吕良佐墓志铭一合,盖上有篆文《有元璜溪处士吕公之墓》,又可知璜溪之名先于吕巷。据记载,吕良佐自幼颖悟,读书辄强记通旨义,于典章律令、卜筮医药,靡不通其要。善谋能断,魁梧矍铄。元至正十年(1350年),吕良佐有感于科举取士之不足,创设应奎文会,发现经世之才。他邀请了当时文坛领袖杨维桢、陆居仁担任主评,在700余卷投稿者中,选出40 卷,并将入选作品付梓流布“以传不朽”,“一时文士毕至,倾动三吴” , 蔚为文坛盛事。

当时吕巷有吕、邵、倪、夏四大家族,皆豪侠好士,又以吕良佐最为著名,其好贤礼士,多得美誉于湖海间,有“淞上田文”之称。当时名流杨维桢、袁凯、贝琼、马琬等皆曾寓居吕巷,与当地士人雅集唱和、吟咏风月,可谓集一时风流。特别是“璜溪七子”的觞咏倡和,更体现了元代吕巷地区的特殊魅力,璜溪七子中既有吕恂(吕良佐次子)、冯濬、倪中、殷奎等本地精英,又有富春吴毅、会稽韩弈、槜李贝琼等留寓名贤。

吕巷·车镜公园

元代吕巷地区兴文重教,书声朗朗,令人怀想。夏士文建有书声斋,杨维桢有《书声斋记》称其“聘文行之儒为子弟师”,“蚤夜讽诵,声彻行路,因名其斋”。特别是先后出现璜溪义塾、邵氏义塾,更充分反映了当地士绅对文化教育的重视。义塾又称义学、乡学,是一种由私人出资创办,教育一乡子弟的学校。邵天骥于元代元统二年(1334年)建有“邵氏义塾”,黄溍有 《邵氏义塾记》,称其“礼名士主其席,聚里中之俊秀而教育之。”吕良佐于元至正九年(1349 年)建有“璜溪义塾”,供贫而好学的子弟就学,并重金邀请杨维桢、鲁渊等著名等者为塾师传道授业,黄溍有记。

元末战乱频发,吕良佐曾被授为华亭县令,但他不受征召,组织地方义民,保障乡里,全活者数千家。这或许才是吕良佐被吕巷人民永远铭记的原因,因此后来才由璜溪改称吕巷。明初浙西地方望族遭受朱元璋打击,明洪武二年(1369年)璜溪吕氏被籍没家产,吕良佐二子吕恒、吕恂被流放陕西。吕氏一族的兴起与没落,与吕巷地区经济、社会发展密切相关,反映了时代的变迁。明嘉靖三十二年(1553年),倭寇劫掠吕巷,纵火焚烧民房五昼夜,存者仅一二,吕巷延烧殆尽,田野荒芜。

今天的吕巷镇乡村旅游蓬勃发展,国内首个以水果元素为主题的田园综合体-吕巷水果公园成为沪郊休闲踏青的“金字招牌”。建于宋代的寿带桥和玉秀桥保存完好。“小白龙”“土布手工纺织工艺”“白龙糕”等被列入上海市非物质文化遗产保护名录。农区变景区、田园变果园,随着特色餐饮、民宿等旅游配套的不断完善,文化、科普等内涵元素的不断融人,吕巷的乡野田园风光越来越美。

▲吕巷镇“金山田野百花节“

资料:金山规划资源

编辑:俞萝寅

上观号作者:上海金山