随着微信成为不少人不可或缺且广泛使用的通讯交流工具,微信附带的朋友圈功能也为大家提供了另一种交流平台。在朋友圈,我们可以查看朋友发表或转发的各类信息,了解他们的最新动态并发表评论,也可以转发文章、发表观点、上传照片或者视频向他人展示自己的最新消息,甚至可以借助朋友圈宣泄情绪、吐槽不快、寻求慰藉。

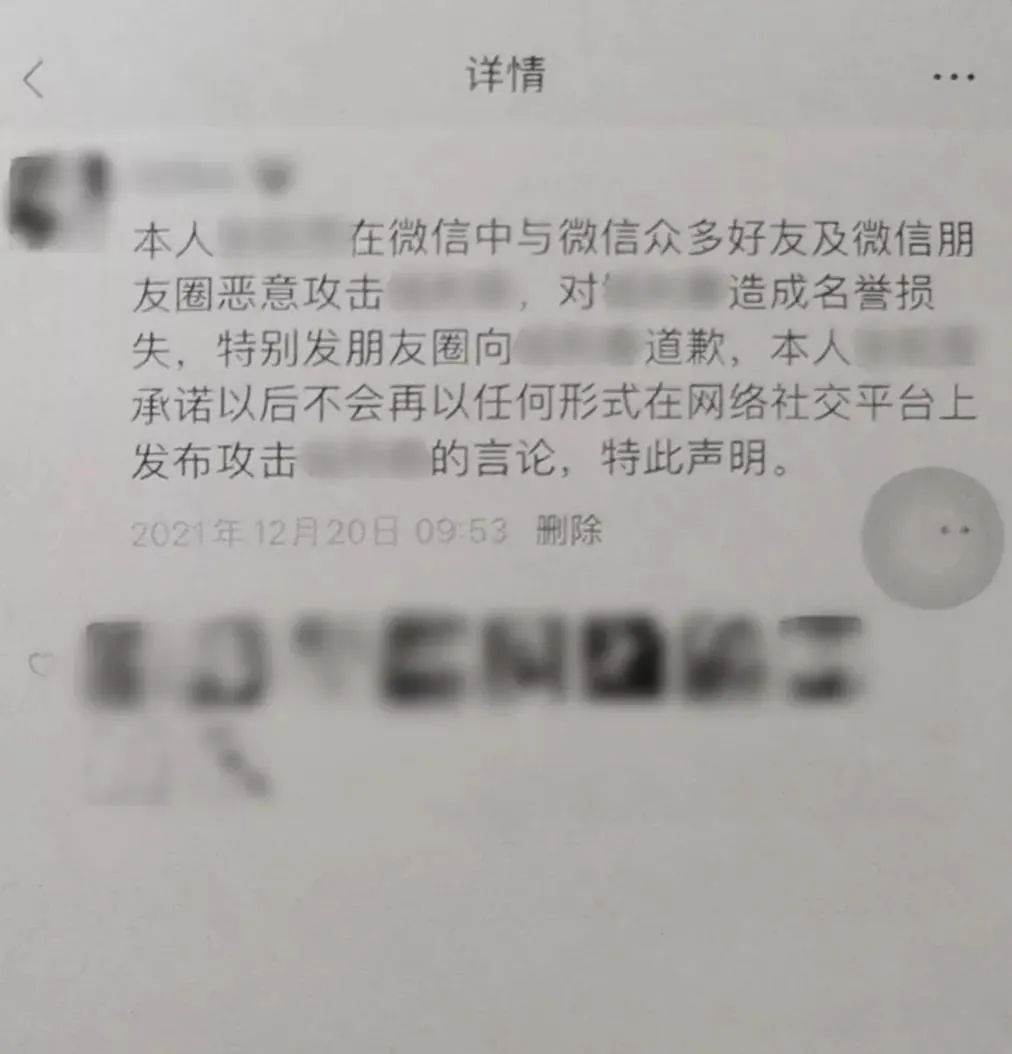

“本人邱某某在微信中与众多好友及微信朋友圈恶意攻击黄某某,对黄某某造成名誉损失,特发朋友圈向黄某某道歉,本人邱某某承诺以后不会再以任何形式在网络社交平台上发布攻击黄某某的言论,特此声明。”

近日,上海市宝山区人民法院(以下简称宝山法院)执行了一起涉名誉权纠纷的案件,被执行人邱女士因侵犯申请人黄女士的名誉权,在其朋友圈发布持续时间不少于7个工作日的公开道歉。

黄女士与邱女士因一次朋友聚会相识,成为普通朋友并互留微信联系方式。此后,因邱女士与黄女士的前男友交往这一导火索,二人开始交恶。

2020年5月13日至2020年5月16日期间,邱女士在微信朋友圈发表带有个人好恶色彩的主观判断和道德指控的文字内容,言辞十分激烈,并配图附上黄女士的身份证图片截图。

2020年8月,黄女士将邱女士诉至宝山法院,请求邱女士立即删除在微信朋友圈发布的侵犯其名誉权的所有信息,通过微信途径以其认可的内容、形式、方式公开赔礼道歉,道歉信息持续时间不少于7个工作日,并要求邱女士支付精神损害抚慰金。

庭审中,被告邱女士辩称,因男友之故,情急之下才在微信朋友圈发布了涉案信息,但所发内容基本属实,并无虚构捏造。目前,相关信息均已删除,但因原告黄女士曾辱骂在先,故不同意赔礼道歉。精神损害抚慰金仅同意赔偿50元。

宝山法院审理后认为

被告邱女士在微信朋友圈发布信息并配发原告黄女士身份证图片,公开了原告姓名及身份,符合公开评价的特征。被告邱女士虽有借助网络表达意见及评论的自由,但基于网络的传播特性,应采取谨慎注意的态度,所用言辞亦应恰当、适度,而不应通过网络途径以达到个人观点或情绪宣泄的目的。被告邱女士在微信朋友圈发布的文字内容明显超出了合理言辞的注意义务范围,对原告黄女士产生了实质性的负面影响,并致原告黄女士名誉有所贬损,已构成对原告名誉权的实际侵犯。

据此,宝山法院依法判决支持了原告黄女士要求被告邱女士删除侵权信息并赔礼道歉的诉请,精神损害抚慰金酌情确定1000元。

案件生效后,因邱女士迟迟未能发布道歉文字,黄女士于2022年11月向宝山法院申请强制执行。

执行过程中,经执行干警多次释法明理,邱女士按照申请人黄女士拟定的道歉内容在其朋友圈对黄女士公开道歉并赔偿1000元精神损害抚慰金和相应的迟延履行利息。

“我不该一时冲动在朋友圈恶语伤人损害他人名誉权,认识到错误了,以后我会注意的。”最终认识到错误的邱女士说道。

法

官

说

法

《民法典》第一千零二十四条规定,民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。

微信“朋友圈”是一个汇集圈内朋友状态、各类文章信息,提供交流沟通的平台,显然这是一个属于圈内人的“公共空间”,而绝不是随意放言而又平安无忧的封闭网络。

在这样一个公共空间公开发表或者仅屏蔽少数人发表的对他人的言论,应当注意措辞、客观真实并采取谨慎的态度,而不可肆意妄为侮辱诽谤他人,否则容易侵犯他人名誉权。

一旦侵权,根据《民法典》第一百七十九条、《民法典》第一千一百八十三条,以及最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条之规定,侵权人不仅要承担停止侵害、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉等行为责任,也可能承担赔偿受害人精神损害抚慰金的给付责任。倘若侵权人拒不承担上述责任,则将面临在执行阶段的严厉执行措施并承担相应的执行费用和迟延履行金或利息。

小编提醒您:发言需谨慎,微信“朋友圈”绝不是法外之地!

通讯员:胡明冬

编辑:徐世恒

*转载请注明来自上海宝山官方微信

上观号作者:上海宝山