关于《里耶秦简研究论文选集》的编辑经过,笔者已在《编者的话》中有简单叙述;《选集》出版在即,心情难抑,故草此文,以志纪念。

一、惊世大发现

湖南省湘西州龙山县地处湘鄂渝三省市交界处,因里耶古城及里耶秦简的发现而闻名于世,而里耶古城、秦简又是“基建考古”的产物——为配合碗米坡水电点的兴建而进行的抢救性考古发掘。

里耶古城遗址全貌

2002年6月3日9时许,在酉水河边以小孔径篾筛淘洗井中出土的填充物时,尚巍、邹波平发现一块木片上有奇怪的墨迹,(后释读为)“布四寻……”,第一枚里耶简就这样面世了。

副领队龙京沙确认有墨迹后,立即向领队柴焕波及上级部门汇报。时任湖南省文物考古研究所所长的袁家荣,当即决定暂缓发掘工作,搭建工棚,并派柴焕波、张春龙赶往里耶,重新调整安排里耶古城遗址和一号井的发掘工作。

从6月3日至27日,在柴焕波、张春龙的精心指挥下,龙京沙主持完成了一号井的发掘工作。

发掘过程尤为艰辛,张春龙、龙京沙写道,“井下工作相当艰苦,阴暗潮湿,空气污浊,蚊蝇肆虐。可能是由于缺氧,打火机打不着火。而赖以照明的白炽灯在异常的空气压力下经常炸裂。后来添了一个小小的鼓风机,井下的通风环境才稍有改善。民工们则凭借一个小轮滑不断地提升出井中的填充物。”

张春龙还写道,“大多数时间用手清理。工期紧张,频降大雨,酉水涨落,江面不时超出井中的操作面,时刻面临塌方的危险。井下闷热潮湿,蚊虫叮咬,恐怕损坏文物,不曾探明深度,越往下越是危机重重。虽然尽可能采取措施保证安全,架设撑架,但身处狭窄的井下,我们不免心中惶恐”。

人工逐层“以手为铲”的清理法,即便是17年后,龙京沙依旧记忆犹新,“用手抠了将近好几十立方米的淤泥,这可以说创造了我国古井发掘的一个奇迹”。

参与里耶一号井发掘的成员近30人,文物工作考古人员之外,差不多都是被称为“民工”的当地老乡,而今已有几位过世。作为考古队的重要组成部分,质朴乡亲们的默默付出,局外人几乎是看不到的。“若不能识得自身伟大中的渺小,便不可照见他人渺小中的伟大”,信哉斯言!

约37000余枚的简牍资料(含无字残简),对苦于史料不足的秦史研究而言,无论如何评估,大概都不为过。从秦人占领到统一的迅速瓦解,迁陵是这段历史的亲历者,里耶简是历史的记录者。“秦政法”由此个案而清晰呈现,可放言之也。

一号井发掘工作人员合影

二、保护与整理

南方墓葬中出土的丧葬简牍,已在地下水中浸泡了2000年左右。井窖中出土的主要是作为废弃物的垃圾简,或经火焚,或被削毁,加之长久埋藏于潮湿、肮脏的地底下,出土时多已朽断,而竹简糟朽尤甚。黑乎乎,糟朽,易碎,是简牍出土时的常见状态;稍加清洗,墨迹多会清晰呈现。与空气、阳光短暂接触后,它们很快就会发黑,墨迹逐渐变得模糊。

保护工作,迫在眉睫!

以方北松为代表的荆州文物保护中心团队,不仅是国内出土漆木器、纺织品保护的重镇,也是简牍文物脱水脱色保护的重镇。在陈中行、吴顺清等老一辈文保人发明、沿用的漆木器脱水方法的基础上,方北松反复实验,终于在简牍脱水脱色方面取得重要进展。

里耶秦简保护、修复负责人:方北松

所谓脱水,是用化学物质将处于饱水状态的竹简纤维和细胞里面的水置换掉,用化学物质将竹简稳定支撑起来;所谓脱色,是让竹简还原、呈现本来颜色,让字迹清晰可辨。这是目前国内及日本简牍保护的重要方法之一。

方北松说,“这些文物的保护工作就像炒菜一样的,同样的盐、同样的油等原材料,同样菜谱,但普通人和厨师做出来的味道就是不一样。”里耶简多为木简,竹简的脱色方法并不完全适用,只能在实验中继续摸索。脱水脱色保护后的里耶简,几乎再现2000多年前的原貌,是文保工作者辛苦付出的结果。

在对简牍进行脱水脱色保护之前,工作人员会采集红外、彩色影像,这是开展文字释读的基础。所谓释读,通俗讲,是把简牍所见的古文字,用通行的汉字写出来。里耶简的释读初稿由张春龙完成,吴荣曾、李家浩等指导整理工作。

上世纪90年代以来,出土文字资料渐多而湖南省文物考古研究所没有专攻古文字的研究人员,经胡平生推荐、裘锡圭先生同意,张春龙于1997年春夏间在北京大学中文系跟随李家浩进修战国文字及出土文献整理。

进修古文字学,是否能用得上,是个未知数,张春龙却坚持下来了,也应了机遇垂青有准备之人的俗谚:自1999年以来,虎溪山汉简、里耶秦简、郴州晋简等相继出土,为他提供了施展拳脚的机会。湖南出土简牍研究的势头,一举盖过了西北汉简研究。

就简牍整理而言,李零说,“这是件费力不讨好的工作,干好了没人夸,干坏了有人骂。人们记住的是结果,忘记的是过程。甚至就连结果,都不过是后来的铺垫。”虽如此,从《里耶秦简(叁)》开始,张春龙组织释文审订会。借用陈剑的话说,拿出一份尽可能少出错的释文,不求有功,但求少过,足矣!

《里耶秦简研究论文选集》

里耶秦简博物馆、中国社会科学院简帛研究中心、

湖南省文物考古研究所、

出土文献与中国古代文明研究协同创新中心中国人民大学中心 编

张忠炜 主编

上海辞书出版社·中西书局

三、春来草自生

在有限的篇幅内,究竟该如何选篇,并非易事。《选集》收录日本学界研究论文八篇(其中一人为德籍),另有中、日学者合作撰文一篇,合计约占全部篇目的四分之一。这些选文,既可以窥见里耶简研究内容之一斑,也有助于认识日本简牍学的研究方法。

高村武幸、陶安、籾山明等人的文章,取法于“古文书学”,这也是日本学界研究中国简牍最具特征且富于独创性的方法示范之一。与侧重于发掘残篇断简价值的研究取向有别,“古文书学”式的研究更侧重于材料自身,尽可能通过资料集成而尝试复原最初的状态,归纳或得出结论。

宫宅潔、土口史记、目黑杏子等人的文章,属于“历史学”的范畴,使问题、史料与解读相辅相成,成一家之言。或以问题意识为导向,或思考秦人的军事胜利能否成功向持续统治转换,或探究早期郡县制行政组织的运作与演化,或初步考察秦代县下的祭祀体系及其在边缘地区推广的意义,均可圈可点。

彼此研究取向虽然有别,采用“会读”方式如出一辙。所谓会读,是志同道合的研究者(含学生),聚集在一起,一字一句地共同阅读同一文献,进行严格的研究和细致的考证。在冨谷至看来,这“是日本在没有汉简实物的条件下,能够与中国的研究齐头并进的唯一的研究方法”。

在京都,以宫宅潔为代表的“秦代出土文字史料研究”研究班,几乎每学期的周五都会研读里耶秦简等秦代史料;在东京,以陶安为代表的“中国古代简牍横断领域的研究”研究班,每月集中一天时间,均研读里耶秦简等资料。

研读成员不局限于本校,但凡感兴趣的人员,不计年望、资历,均可参加。成员需提前将各自负责的资料发送给组员,以便现场讨论;会读时,成员从各地汇聚于一堂,心无旁骛地研读资料,进行平等而热烈的讨论。

听闻京都大学人文科学研究所有这样的传统:教员一旦获得副教授职称,就有责任开设读书班,一方面需要不断提升自己的研究水准,另一方面则要发掘并培育新人。如果说自由的学风是京大宪章的话,那么,薪尽火传则是开创并维持“京都学派”的不二法门。

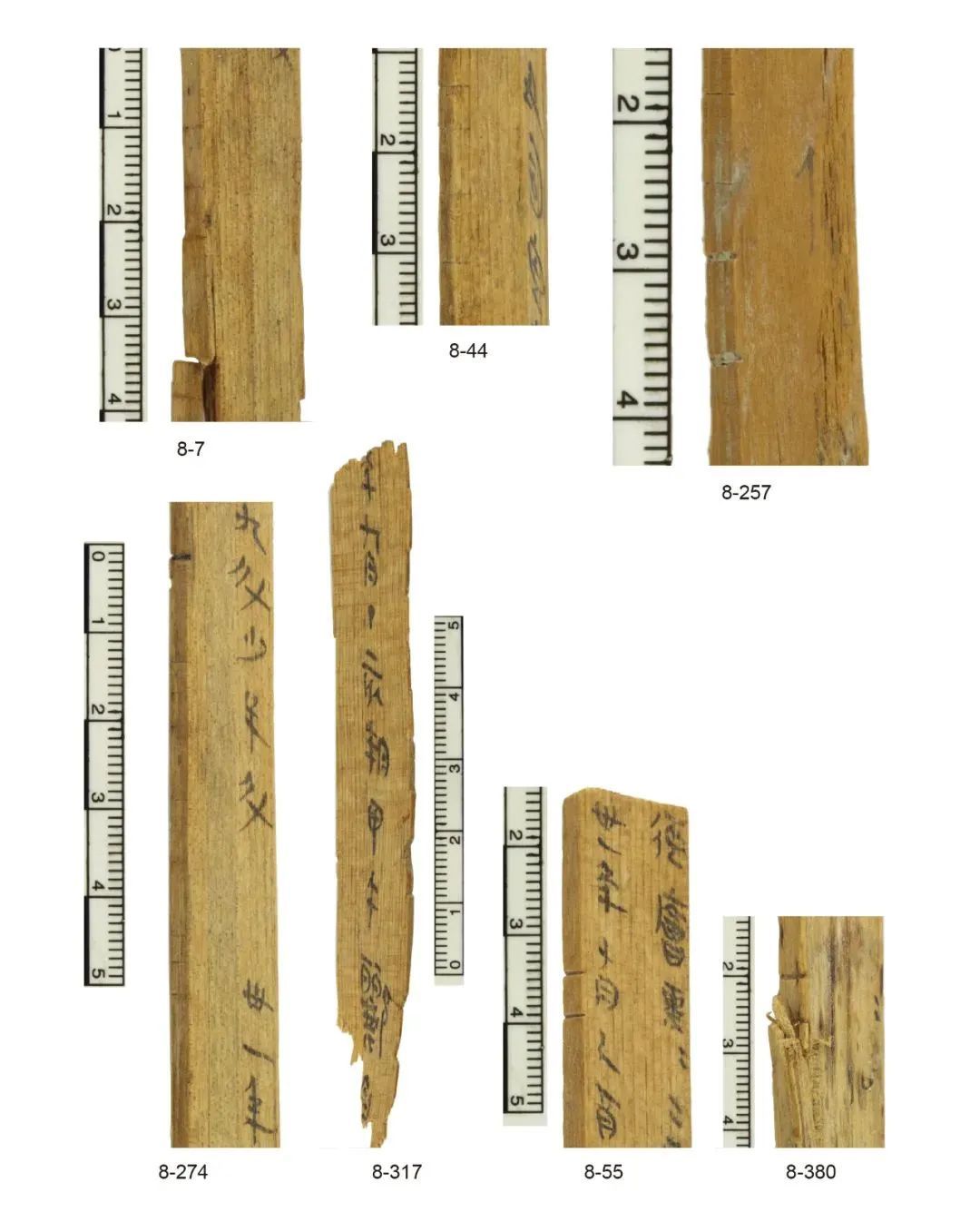

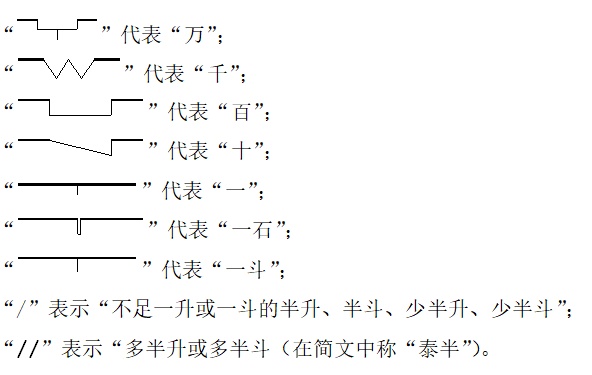

这种读书治学法,视为“为己之学”,似恰如其分。“中国古算术研究会”研究班的成员大川俊隆,因为不理解古算书中的有关记载,故向籾山明请教,两人不约而同地注意到里耶简,而张春龙此前已观察到里耶简的刻齿与简文所见的数字存在对应关系,并将刻齿现象记录在相关简牍释文后。这才有了中日学者对里耶刻齿简进行全面的调查与研究,《里耶秦简刻齿简研究》一文,无疑是近年来秦汉史研究领域中最重要的成就之一。

莫问收获,但问耕耘,在急功近利的时代,会被视为迂腐之论。但道理始终如此,一如春来草自生。

里耶古城及秦简发掘近20周年,谨以此《选集》,献给里耶简的发掘者、保护者与整理者!

第八层刻齿简

在里耶秦简中,不同形状的刻齿代表不同的数字:

附记:此文以《里耶秦简二十年》为题,发表于《人民日报》2021年11月7日8版;限于版面,有所删节。经作者授权,刊发原稿,以飨读者。

转编自【人民日报、中西书局】,作者:张忠炜

上观号作者:世纪阅读