松江区叶榭镇东石-兴达村农民相对集中居住项目一期建成后,肉眼可见的“高颜值”让村民朋友圈晒村子的变多了,“长枪短炮”来“拍大片”的人也多了。居住也更加舒适了,前庭停车、后院种菜两不误;以前的田、水、路、林都保留了,亲切感拉满;走几步就到活动中心,找人唠嗑更方便……为了实现这些,乡村建筑师寿劲松、石哲宇团队没少动脑筋,他们积极推动调整规划,尊重乡村的习惯、贴合村子的实际做设计,获得好评。

风貌困境——“兵营式”的布局

东石-兴达村自然地景环境是由宁静平和的水渠、记忆中的桥头、邻里生活的院坝、房前屋后的菜地所构成的,反映到空间肌理上是村-水-田-林-路的自然斑块,村庄与自然空间的边界是自由变换的。

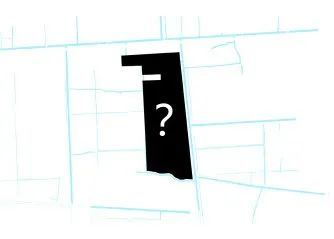

左:基地现状乡村肌理;右:初始规划方案

这一组对比图,左边是项目建设前乡村现状的自然水乡布局,右边是最初的项目规划条件和设计方案。显而易见,初始规划方案呈现出的是“兵营式”的布局,对乡村自然环境的回应并不充分,与大地环境产生了割裂,形成了新乡居社区的封闭边界,规整的规划边界已决定项目空间肌理离传统水乡也渐行渐远。

结构优化——“点状供地”下的规划调整

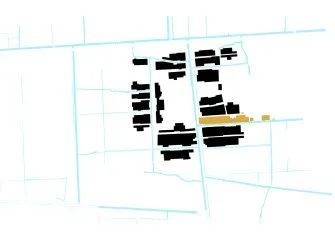

左:原规划用地范围;右:调整后用地范围

为了保持乡村风貌,空间布局更适于村民乡间生活、地域文化延续以及产业可持续发展,乡村建筑师团队大胆突破了原有规划用地边界,采取点状供地的方式,延续了现状自然的乡村肌理,将农居按照组团式结构布局,乡居主体化整为零,结合周边水体、道路进行分散布局,田地成为村落核心,乡居社区融合自然地景,满足村民生产生活需求,村落形态具有很强的在地属性。

规划总平面图

被组团所限定的农田、树木、水渠,自然而然的成为了乡间景观与活动空间,最大限度的保留了水乡风貌。

一期建成航拍图

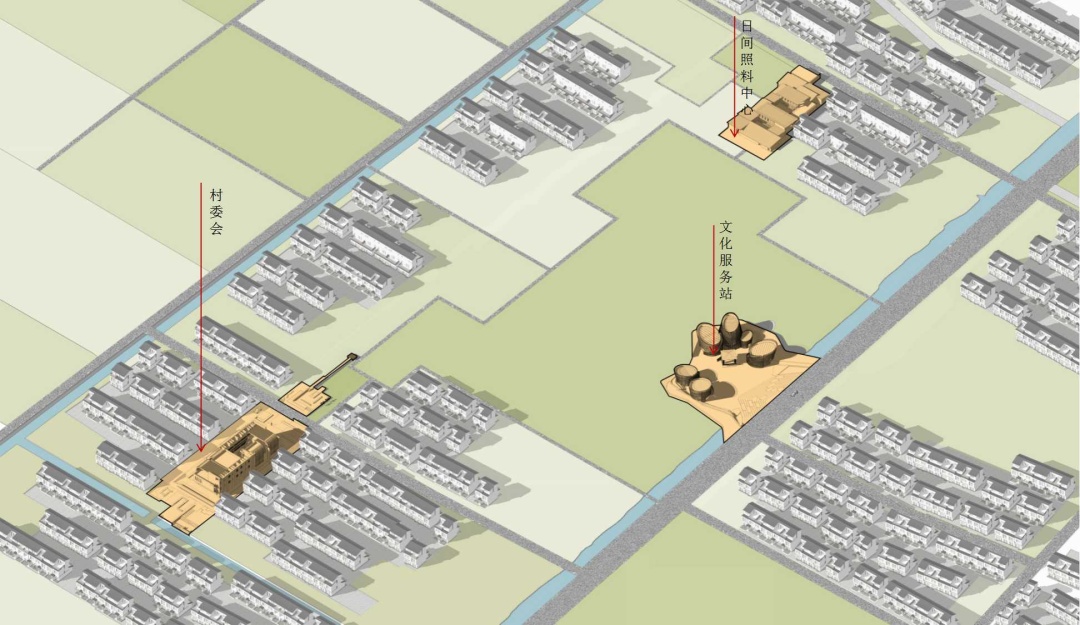

同时,将公共服务设施和非遗文化活动嵌入其中,既满足步行生活圈的公共配套,也为乡村文化与产业发展提供可持续的支持。

规划整体鸟瞰图

边界自由——“点状供地”下的水乡风貌

乡村建筑师按照乡村自身生长逻辑,沿着水系和道路的走势自由布局乡居组团,使得每一个组团边界都是不同的,用地边界是自由变化的,从而每个方向展现乡村她原本的样子。

一期建成航拍图

产业带动——“点状供地”下的功能植入

公服设施点状植入

乡村建筑师团队充分考虑公共设施多种功能的复合,将散布在各个组团内的村委会、日间照料中心、文化活动中心引入了产业项目,带动乡村的可持续发展。村委会打造以米文化为主题的米糕制作体验、餐厅民宿;文化服务站承载草龙舞、竹编、米糕等非遗活动。日间照料中心引入当地养老组织“幸福老人村”运营。

米糕制作体验展示

开放复合利用的村委会

草龙舞照片

以稻田为大舞台的文化活动中心

幸福老人村照片

稻田中的日间照料中心

上观号作者:上海住房城乡建设管理