红色之旅

走进上海犹太难民纪念馆

为纪念20世纪三四十年代上海接纳和保护犹太难民的这段历史,2007年,虹口区以摩西会堂旧址为核心建立了上海犹太难民纪念馆。2020年12月扩建后的上海犹太难民纪念馆开门迎客。展馆通过场景还原、互动多媒体等最新的展陈技术,让犹太难民与中国人民交往的历史得以真实还原,也让更多人理解了“人类命运共同体”的理念。

1933-1941年,上海共接纳了近两万名为逃离纳粹的屠杀和迫害而从欧洲来沪的犹太难民。对当时经历过这段经历的犹太人来说,这是一生难以磨灭的记忆,但也正是这样一片中国的土地,给了颠沛流离的犹太人最善意的收留,成为犹太民族流散史上一段温暖的篇章。这一壮举被历史学家戴维·克兰茨勒描述为“上海奇迹”。而这段“上海奇迹”的故事,正透过上海犹太难民纪念馆的近千件展品,再次跃入世人的视野。也正是这些古老的物件、史料和质朴的语录,中犹两个民族在黑暗岁月里相濡以沫、共度时艰的温情往事打动着每一个听故事的人。

上海犹太难民纪念馆始建于2007年,最初包括摩西会堂和附近一个小展厅,总面积仅有1000多平方米,是一个“袖珍馆”。摩西会堂1928年由俄罗斯犹太人修建,二战期间是在沪犹太难民们经常聚会和举行宗教仪式的场所,是战火纷飞年代他们的精神寄托。到了90年代,上海犹太旧址访问热潮掀起。经研究,虹口区政府决定对摩西会堂进行全面修缮,并新设展厅,以图片展的形式反映犹太难民在上海的历史。历年来,总有慕名而来的犹太难民幸存者或其后代前来上海“寻根”。他们徘徊在幸存者名单纪念墙前,搜寻亲朋好友名字的身影。其中就有时年92岁高龄的美国前财政部长布鲁门塞尔。随着知名度日渐提升,纪念馆还接待了以色列总理内塔尼亚胡、德国前总统高克、美国前财政部长雅各布·卢、法国前外交部长艾罗等外国政要。

十多年来,历经两次扩容升级,如今上海犹太难民纪念馆面积已超4000平方米,展品数量也从0增加到近1000。如今,除摩西会堂旧址原封保留外,纪念馆展厅、广场等部分均进行了扩容和升级。整个展陈共分为“逃亡上海、避难生活、同舟共济、战后离别、特殊情谊、共享未来”6个部分,囊括了近1000件展品,十几个复原场景、通过161个鲜活的人物故事,讲述了二战时期犹太人如何逃离纳粹屠杀、如何来到上海虹口、中国人民如何和他们友善相处的感人故事。

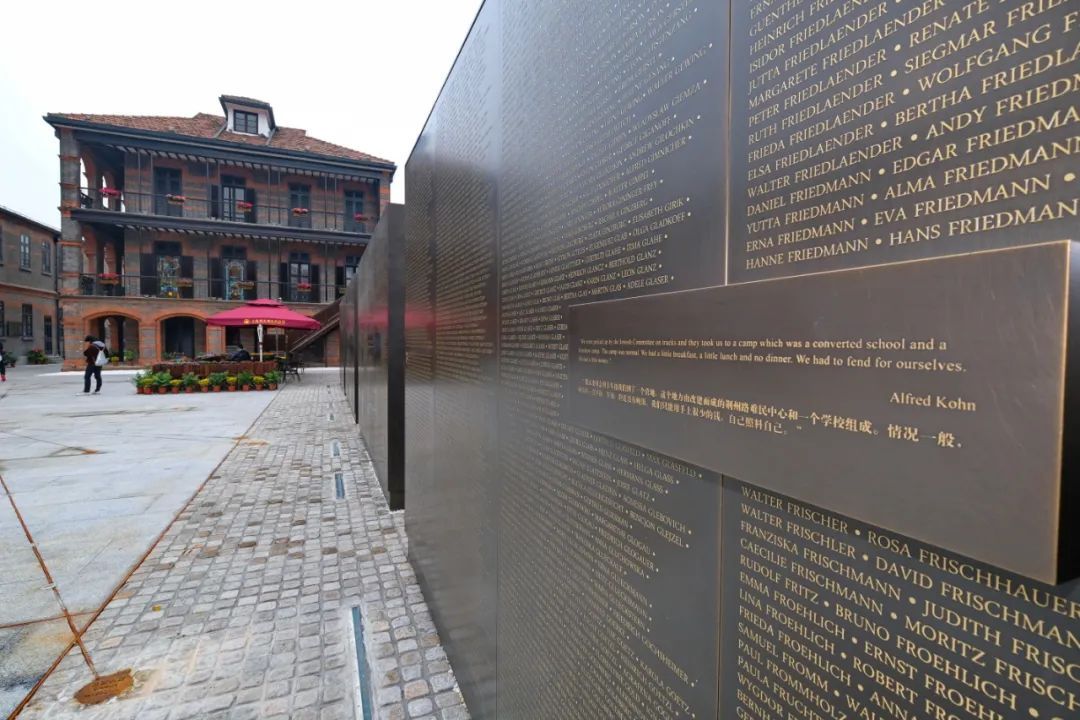

新馆整个展厅以“沉浸式”的氛围,带着参观者以“听故事”的方式,去了解这段历史往事。参观者可以通过浏览影像资料,听犹太难民亲口说一说当年经历;可以通过一件历史文物,了解犹太难民如何从海上逃亡到上海;通过一个复原场景,知道犹太难民和上海邻居的生活环境;更可以通过一部历史短片,快速了解历史背景。尤其展馆序厅部分,通过多媒体影像装置实现了类似肉眼3d的特殊效果,让参观者瞬间就融入凝重的历史氛围之中。而位于纪念馆广场上的上海犹太难民名单墙,也是展览一大重点。名单墙设立初期,原本仅刻有13732个名字,目前名单墙上的名字已增加到18578个。现在,名单墙的最后设置有一块“留白”墙面,等待通过今后的史料征集,补上更多姓名。

纪念馆的发展也无意中促进了提篮桥风貌保护区整个地区的建设和开发。如今,整个虹口“提篮桥历史文化风貌区”仍较为完好地保存着当时作为犹太人居住区时的风貌。纪念馆周边的“小维也纳”舟山路、霍山公园、远东反战大会旧址等,也成为了市民探寻犹太遗迹的热门“打卡地”。

文_西门 图_范筱明 制作_风起

上观号作者:旅游时报