了解一个城市的最好方式是去看它的菜市场。菜场是最原生态的城市面貌,市井味、烟火气,人生百态的象征,城市再偏僻,菜场却一样活色生香。

文/惜珍 画/张厚进

小菜场的风景

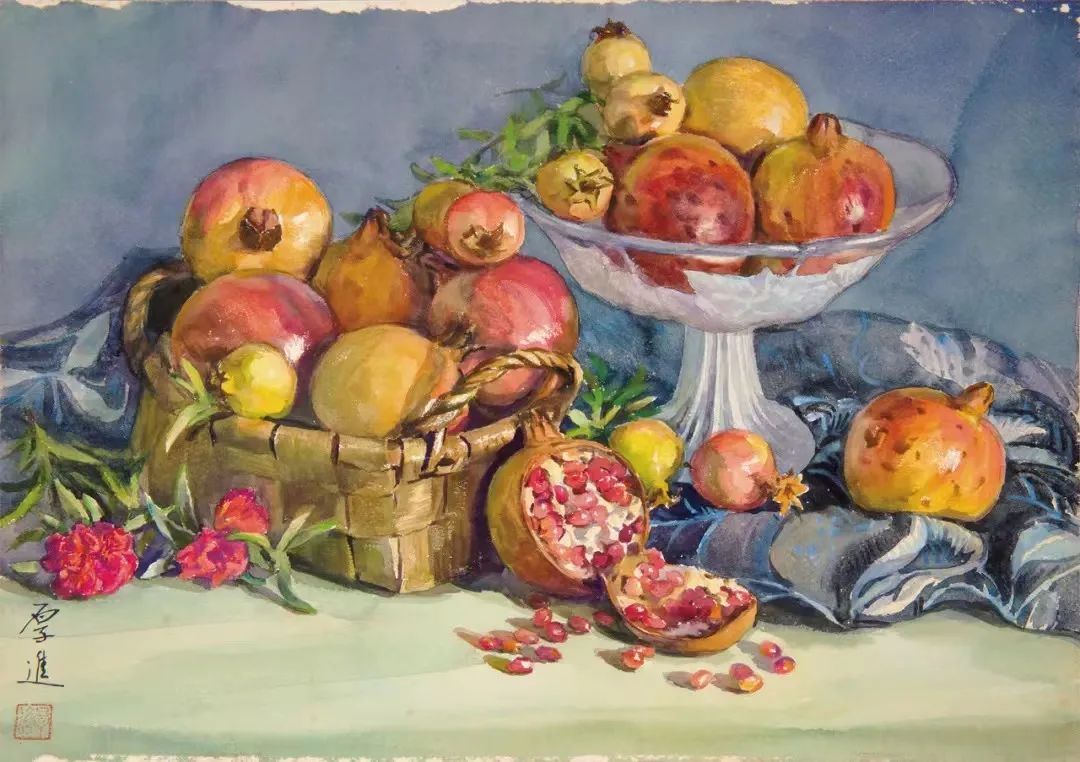

海鲜蔬菜(纸本水彩)张厚进

日前,国内首家“muji菜场”正式营业吸引了各界关注。而就在不久之前,乌鲁木齐中路的一家室内菜场——乌中市集成了网红打卡地,这栋占地面积2000平方米的室内菜场的墙面、楼梯及各个摊位都贴上了印有意大利奢侈品牌prada经典花色和字样的包装纸,摊位上的猪肉、牛肉、鱼虾鸡蛋、黄瓜、胡萝卜、青菜、大白菜等也被印有prada字样的包装纸包装起来上架。

菜场不再只是附近居民买菜的地方,还成了年轻人争相拍照之地。越来越多的目光开始投注到菜市场。

其实,了解一个城市的最好方式是去看它的菜市场。菜场是最原生态的城市面貌,市井味、烟火气,人生百态的象征,城市再偏僻,菜场却一样活色生香。

我的一位作家朋友,凡是到外地开笔会,他每天一大早都要到当地的菜场逛一圈,说是去感受一下那个城市的市井味道。

其实,上海最早是没有菜场概念的,在19世纪中叶,上海居民日常所需的蔬菜和鱼肉类还主要由近郊农民或摊贩每日清晨在集市上设摊出售,或走街串巷叫卖,或者购自开设在街面的肉店、鸡鸭鱼行、蛋铺等,豆制品则购自一些前店后工场的作坊。上海开埠后的1864年,英国商人汉璧礼与一位法国神甫经有关当局同意,在今宁海东路东端的空地上搭了几个大棚,命名为“中央菜场”,规定从1865年元旦起,菜贩都得集中进场营业。但当时居民没有上菜场的习惯,那些摊贩也不愿意缴纳租金到菜场营业,不到一年,中央菜场便关门停业,但这一创举也成就了上海第一家室内菜场。

大约1870年,在今南京东路山西中路口的盆汤弄也出现了一个用芦席盖起的室内菜场,允许菜农在里面设摊,称为东荒场菜场。因市面兴盛,1872年,在对面的一块荒地上盖铁皮,专供菜农设摊,后来,又改用木板搭建,被称为西荒场菜场,五年后又改为铅皮棚。到了1890年,在今塘沽路、汉阳路、峨眉路三条路相交处形成的一块三角形土地上建成一个规模不小的木结构室内菜场,这就是有名的“三角地菜场”,这个菜场建成后很受当地居民欢迎。在使用了26年后,在1916年这个室内菜场被重建为三层钢筋混凝土结构的菜场,底层为蔬菜市场,二层为鱼肉副产品市场及罐头包装食品柜,三层为各种小吃点心店。上海人喜欢称菜场为小菜场,这个三角地菜场可以说是上海最早的现代化小菜场。当年就有文人在《沪江商业市景词》里描述三角地小菜场:“造成西式大楼房,聚作洋场作卖场。蔬果荤腥分位置,双梯上下万人忙。”

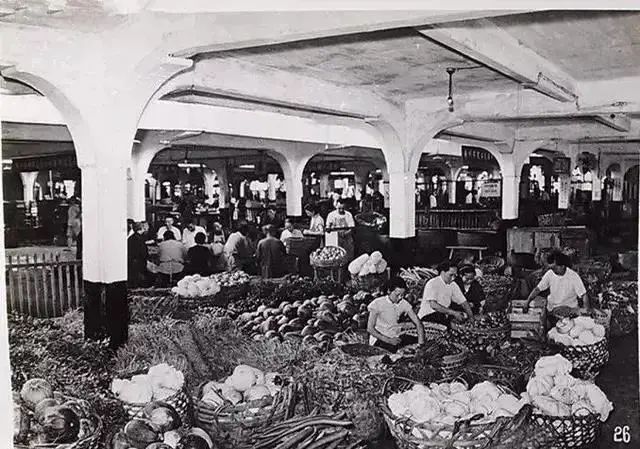

主妇在露天菜市场买菜 (图片来源网络)

天潼路原本也是没有菜场的,居民买菜都是在街市上的路边街沿,小贩们也会挑着担子穿梭到弄堂里吆喝兜售。随着上海滩室内菜场的不断创建,1925年,在天潼路福建北路口,建起了一家室内菜场,初名唐家弄菜场,后来改称为福建北路菜场。

旧日上海室内小菜场(图片来源网络)

这个室内小菜场建造时起点就不凡,建筑为钢筋水泥结构的二层楼。底层为蔬菜市场,里面蔬菜品种多,黄瓜、青菜、辣椒、番茄、大白菜等摆放有致,色彩缤纷。有的摊位上还夹带着卖鲜花,虽然都是些普通草花,但姹紫嫣红地点缀在蔬菜中间,显得分外艳丽。二层卖鱼肉及一些副食品,还附带一个豆制品加工场。

那时,没有塑料袋,买菜用的都是竹篮子,穿得山青水绿的主妇们臂弯里挎着盛满蔬菜荤腥的竹篮子,篮子里再斜插上一把开得烂漫的草花,走在天潼路上,俨然一道靓丽的城市风景。菜场扶梯两侧有水磨石扶手,我们小孩子喜欢爬到二楼再从上面哧溜滑下来,因为扶梯一级一级多,扶手自然也长,爬到上面滑下来比我们鑫顺里甬道的楼梯过瘾多了。所以,那里每天都会有许多孩子在上面滑上滑下玩,于是,这个菜场又成了孩子们的乐园。

菜场早上六点开秤,五点不到,已是人声鼎沸,熙熙攘攘,一个个菜摊前早就排满了人。在计划供应年代,任何商品都是有限的,不起早是买不到菜的。我家是宁波人,爱吃鱼。鱼摊前的人又特别多,所以非得早起去排队。带鱼分成大小宽狭各种规格,一摊摊地分别放置,价格不等。黄吉和梅子鱼是最常供应的品种,后来又有了深海橡皮鱼,价格很便宜,但我们不敢吃,因为它长得太难看了。四五月,黄鱼上市,糖醋黄鱼、咸菜黄鱼汤是我们宁波人家的最爱。我最喜欢吃外婆做的面拖黄鱼,黄鱼在调好的湿面粉里滚一滚,再放到热油锅里煎得黄黄的,美味极了。

说来也有趣,我挣的第一笔钱居然是在这个室内菜场里。那天,我和小伙伴们去菜场玩滑滑梯,正玩得开心,忽然,有个大人向我们招手,我们以为他要赶我们走,吓得赶紧从扶梯上爬下来。可是那人并没有骂我们,而是把我们带到一张水泥长桌前,说:“你们在这里剥毛豆。每人剥满一碗,剥完了有奖励。”我们懵懵懂懂地听任那人让我们围在桌子前,每个小孩子面前放个铁皮碗,让我们把剥好的毛豆放到碗里去。大家在一起剥,只觉得好玩,我们头也不抬地剥,暗地里较着劲,很快每人面前的铁皮碗里就装满了。这时,天也快黑了。那人给了每个小孩五毛钱,大家高高兴兴回家。

秋实(纸本设色)张厚进

回到家,大人责问怎么这么晚才回来,我边说边赶紧把那人给的五毛钱拿出来给妈妈,原以为会得到表扬,没想到妈妈啪地打了我一下,说:“谁让你去做这种事的?以后不许去。”妈妈可是从来不打我的,这一巴掌虽然不重,却让我委屈得直掉眼泪,后来连菜场都不允许我去玩了。

可是,在天潼路室内菜场和小伙伴们一起剥毛豆的这一幕却鲜活地留存在了我记忆中。

作者及画家介绍

惜珍

惜珍,本名朱惜珍。上海作家。

著有《海上学人——一蓑烟雨任平生》《永不飘散的风情》《花园洋房的下午茶》《梧桐深处的别恋》《走近草根艺人》《在上海寻找上海》等城市文化主题专著。2016年出版的《永不拓宽的上海马路》(全三册)至今已多次重印,其电子书已被美国斯坦福大学图书馆和埃默里大学图书馆引进。

2018年与朋友共同创作出版长篇小说《面朝地中海的房子》。

2020年被评为静安区十大公共文化旅游人物。

2021年出版散文集《上海:精神的行走》(上下册),以作家的眼光去写城市的前世今生,用文字描绘出一幅幅气韵生动的城市画卷。

张厚进

(1925-2002)福建永春人,美术教育家,水彩画家。

中国美术家协会会员、中国水彩画家协会副会长。福建省美术家协会水彩画会会长、原集美大学美术学院副教授、厦门水彩画会创始人之一。

蟳与红醇 (纸本水彩) 张厚进

编者按:

本栏目来源于1994年2月8日创刊的《静安报》副刊《百乐门》。在微信平台,“百乐门”将以全新形式向读者展示。每周定期推送,换个角度阅读静安。投稿可发至 jinganbao2016@126.com

作者:惜珍

图片:由张厚进先生家属授权提供

编辑:施丹妮

美编:王菲

栏目主编:施丹妮

摄影除标注外来源图虫创意

转载请注明来自上海静安官方微信

上观号作者:上海静安