魔都,崇尚魔性与变化;理想村,秉持极致与永恒……这两个词看似风马牛不相及,但却在曹杨社区完美地融合为一体。如今,曹杨新村正式迎来了“70岁生日”。这一座理想村依然荣光依旧。

01、中西合璧的“神来之笔”

1949年上海解放,立即着手恢复生产、发展经济,城市建设贯彻“为生产、为工人阶级服务”的指导思想。

为了解决职工居住问题,政府决定建设“二万户”职工住房,规划了曹杨等九个工人新村,开创了上海城市规划建设住宅新村的道路。

上海市“二万户”住宅分布图(1952年)

建国初期,上海市政府专门成立了“上海市工人住宅建筑委员会”,由副市长潘汉年主持,统一筹划全市建筑工房的各项工作,市工务局局长赵祖康兼任普陀区市政工程建设推进执行委员会主任委员。

市工务局都市计划委员会副主任汪定增担任了曹杨新村总规划师,华东建筑工业部建筑设计公司(即华东建筑设计研究院的前身)负责建筑单体设计,市政府公共房屋管理处负责施工图。

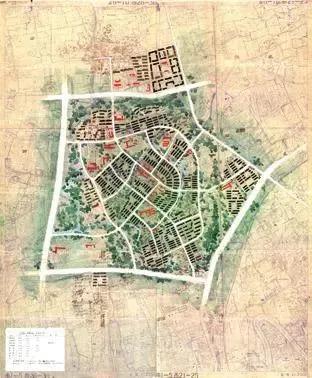

水墨画风格的曹杨新村总体规划平面(1953年)

根据《上海通》上记载,1951年5月,上海第一任市长陈毅亲自批准曹杨新村的选址和建设。

市政府专门成立了一个专家小组负责选址工作,在五个备选基地中选择了曹杨新村的现址:“这里地势平坦,足够开阔,可以满足未来大规模的新村建设,更为重要的是,新村的位置远离市区,却靠近沪西工业区,在疏解市区人口的同时,方便工人上下班。”

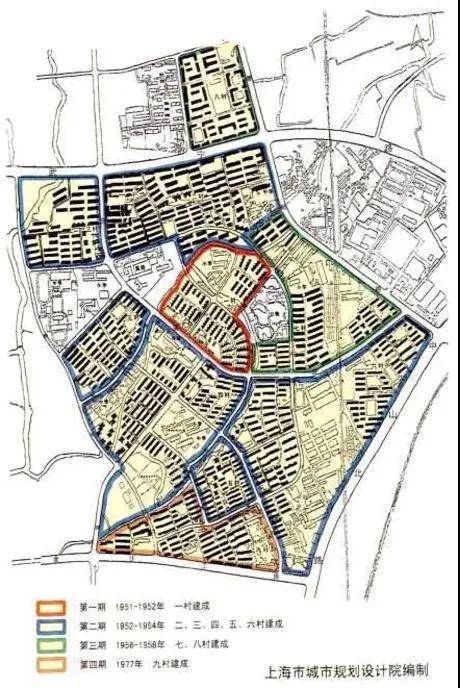

曹杨新村分期建设图

新村总体布局方案,经历了专家小组的多次集体讨论和比选。最终,方案采用了c形和y形的道路系统,线性自由、通而不畅、小路密网。

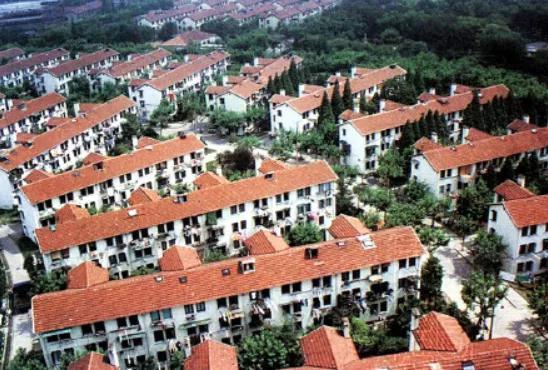

曹杨一村鸟瞰图(1954年)

汪定增先生曾撰文回忆当年规划时的考虑,“当时欧美的学院派和设计界中关于花园城市、新城市主义运动萌芽等的研究、尝试已开始蓬勃发展,而这些新思潮中对于绿化、生态、以步行为导向、非对称自由布局等的关注非常吸引我。”

“同时,那些在上海旧式里弄中的风铃声、笑语及树影里成长的记忆又深深地刻在我的脑海里。怎么能把两者有机地结合起来呢?我一直试图在设计实践中有机地融合这两种我所接触到的截然不同的文化基因……”

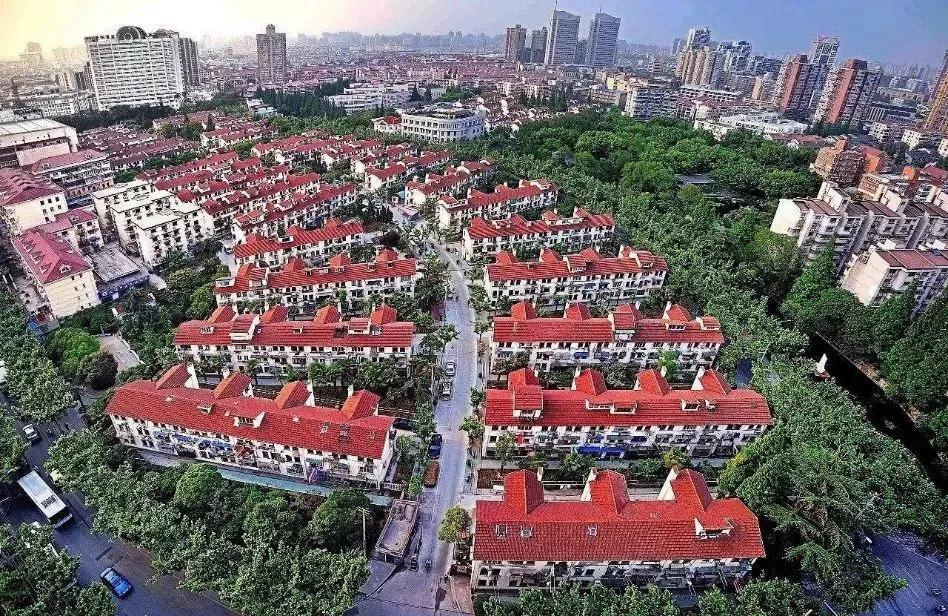

曹杨一村鸟瞰图(上世纪60年代中期)

起初的二层楼房已经加建成三层

新村周围还是农田与河流

曹杨一村鸟瞰图(2019年)

新村周围已经变成钢筋水泥的森林

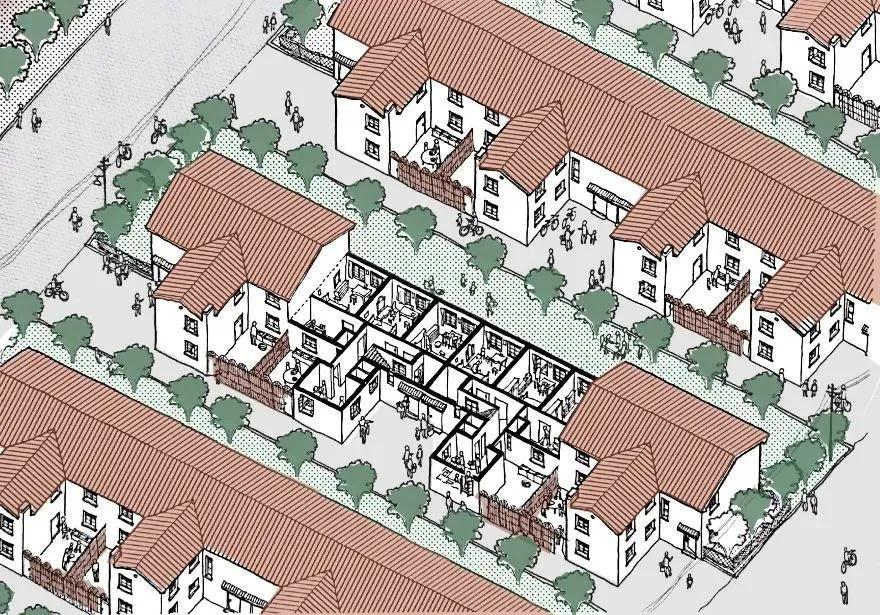

最后,曹杨一村呈现出这样的模样:

主要道路沿河布置,房屋沿着道路与河流走向排列,由阶梯形向扇形变化。整个小区采用红瓦斜屋顶,山墙处有高于屋顶的烟囱,外墙转角处镶嵌棕色隅石装饰。上下有红色长窗的灰色小楼,在四周绿树的掩映下显得格外清新而雅致。住宅内部的楼梯和楼板都铺着红漆地板,温暖又温馨。

在这里,既有上海里弄生活的情趣,也有欧洲花园式住区的影子。

曹杨一村上世纪50年代曹杨一村生活场景

02、15分钟社区生活圈的“先行者”

“一个新村内,2个公园、2座医院,文化宫、青少年活动中心、影剧院、幼儿园、小学、中学等一应俱全,拥有如此完备配套设施的社区,如今恐怕也寥寥……都说上海要实现出门500米有公园、步行5分钟有公交,这些曹杨新村早就实现了!”

根据《循迹·启新——上海城市规划演进》记载,70年前的曹杨新村整体规划布局,采取了“邻里单位”理念,密路网将新村分成许多小街坊/居住组团,每一个“邻里单位”成为组成居住环境地“细胞”。

每个邻里配置本地自有的社区设施,如医院、公园、学校、邮局、电影院等,保证这些设施都坐落在邻里中心步行范围内,居民步行只需10分钟左右,就可到达新村中心,非常便利。

曹杨新村邻里中心规划示意图

图源:曹杨新村村史馆

随着时代地变迁,老虎灶和合作商店消失在人们视野里,但有一些公共设施从建村开始一直服务至今——比如梅岭南路上的“九村理发店”和“陀块头面店”。

已经消失的公共服务设施:老虎灶

便利店的前身:兰溪合作商店

九村理发店

陀块头面店

03、城市有机更新的“领跑员”

曹杨新村最老的建筑距今已有70年的历史了,即使是“最年轻”的九村,也已经44岁了。

在上海,类似曹杨新村“超龄服役”的住区不在少数,现时代下的城市更新则显得尤为重要。

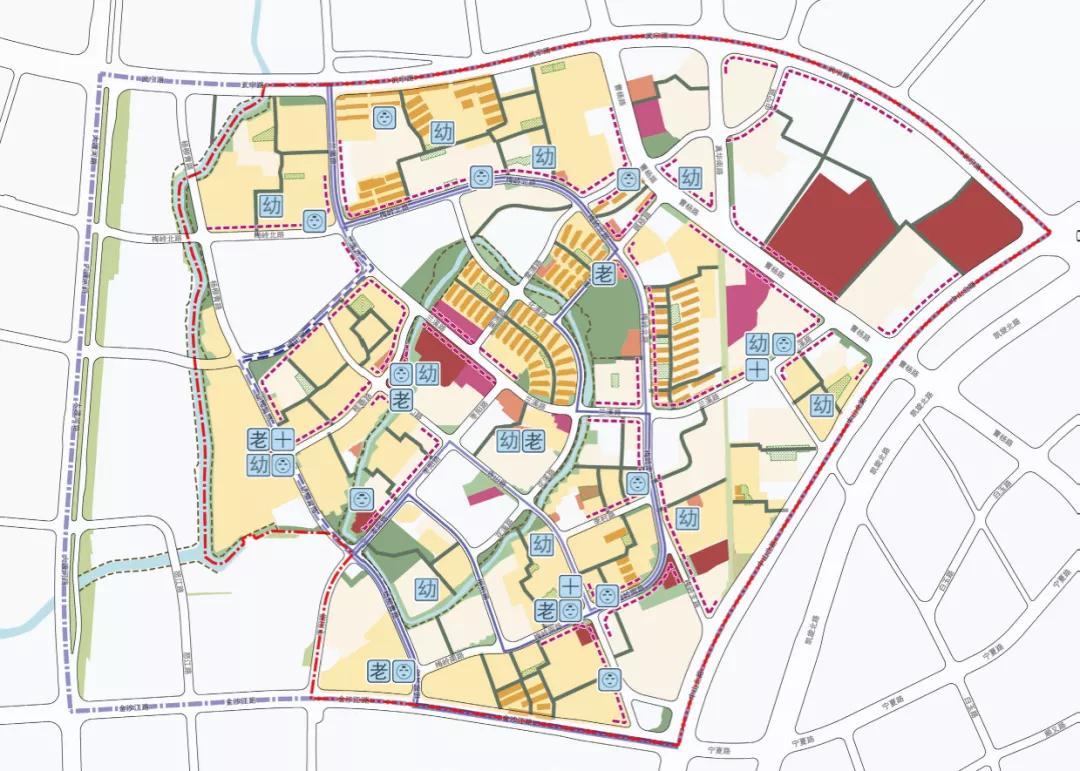

曹杨新村的更新是一项系统工程,针对曹杨社区特点和主要问题,统筹各方的蓝图建议,以“人文、绿色、开放”为理念,编制“曹杨15分钟社区生活圈行动”规划方案,汇总形成“一张蓝图”,即全要素全周期全覆盖的未来愿景。

曹杨新村有机更新“一张蓝图”

同时,曹杨新村大面积完成了成套化改造,为上海城市“有机更新”、“留房留人”的发展路径开拓新路。

这是让老旧住区恢复活力的第一步,让原住民更有获得感,恢复自豪感;同时,让新上海人有在曹杨安居落户的憧憬和意愿。

第二步,也是更重要的一步,是在公共空间进行适应化更新提升。在限定的空间中,通过精准策划、精致设计和精细管理,让新的生活方式、新的产业业态激发空间活力。

修复与传承新村开放共享的经典空间格局,再现曹杨新村现代住区规划经典。

聚焦展现文化精神和特色风貌,以环浜为脉,以村史馆、文化馆、红桥、曹杨二中、曹杨公园、曹杨一村等一系列文化空间为点,构建曹杨社区文化标识体系,弘扬曹杨新村独特的社会意义和文化价值。

新建“魔都高线·百禧公园”,打造融合“贯通、漫步、生态、景观、艺术、文化、数字”为一体的公共空间。

推进环浜贯通工程,建设独具曹杨特色的文化传承带、睦邻交往带、蓝绿生态带。

全新升级桂巷坊商业步行街,为居民提供更舒适、更时尚的社区服务与游憩环境。

七十载,正当年!

曹杨新村,生日快乐!

上观号作者:上海普陀