在闵行区莘庄镇南境,有许多与“春申”相关的地名,春申路、春申桥、春申塘……春申塘,曾名莘村塘,是黄浦江的重要支流之一,明天启元年(1621年)开始有11次记录在册的大规模疏浚整治。若要从历史渊源来说,还不得不提春申塘畔的春申庙。

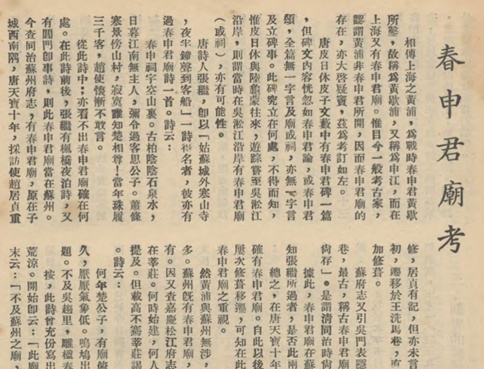

始建于宋代的春申庙,曾经是莘庄地区最古老的寺庙。清初学者高不骞(1678~1764,江苏华亭人,字槎客)作诗《谒莘庄春申君庙》:“何年楚公子,有庙俯莘溪?籍籍声名久,厌厌气象低。鸣鸠出座右,行蚁上榱题。不及吴越里,雕楹春赛齐。” 高不骞诗中的春申君庙,也称春申庙,坐落于春申塘北岸,春申桥西侧,占地17.7亩,房屋13间,在当地人心目中一直作为精神寄托而存在。1941年,春申庙小学在春申庙内创办。同年3月,刚刚开办不久的春申庙小学内发生了一件大事,中共松东地区支部在此建立。抗日抗战时期,莘庄乡镇一带均属松江县,当时人称“松江城东”。中共松东地区支部是松江城东建立的第一个党支部,这里的抗日烽火和肖望、奚天然、宋关通、韩鸣皋这几个年轻人紧紧相连,他们不仅是同窗好友,也是革命战友。

肖望(1919~2008,原名黄自能,七宝镇人)从松江县立师范学校毕业后担任乡村教师,他自幼充满激情,喜爱鲁迅著作。1936年10月,他与同学奚天然一起赶到虹口,参加鲁迅先生追悼会和送葬活动。1938年春在家乡参加淞沪抗日自卫队,并担任一中队政治指导员,1939年8月加入中国共产党。1940年4月,青东地区遭日伪军围袭,中共青浦工委派肖望回到七宝,在松江东部地区的七宝、莘庄、新桥、华阳桥等地开展党建工作。1941年前后,在肖望的影响下,同为松江县立师范学校毕业的宋关通、韩鸣皋、奚天然也加入了中国共产党。在校期间,他们共同参加马列主义学习小组,坚定革命信念;毕业后,他们怀着教育救国的理想,投身于教育事业。

宋关通(1917~1997,颛桥乡人)毕业后在春申庙小学任教,不久成为春申庙小学的校长。

韩鸣皋(1919~1968,松江县新桥镇人),出身于塾师家庭,毕业后在上海县马桥小学任教。

奚天然(1919~2015,松江县华阳桥人),毕业后他接任了莘庄西李小学的校长一职,他向学生们宣传抗日形势,教唱革命歌曲,激发学生们的抗日爱国热情。1940年9月,因为环境险恶,奚天然的入党申请书是用米汤写在纸上的,米汤干后字迹就消失了,接信人涂上碘酒后才能显形阅读。两个月后,中共淞沪中心县委批准了他的入党申请。

1941年3月,由肖望主持在春申庙小学召开了党员会议,会上宣布成立中共松东地区支部,书记是奚天然,宋关通担任组织委员,韩鸣皋担任宣传委员。党支部设立于莘庄春申庙小学,属中共淞沪中心县委领导,由肖望单线联系,当时宋关通是春申庙小学的校长。奚天然回忆当时情形,“那天,在春申庙的佛堂背后挂上了自制的小党旗,补行了入党宣誓仪式”,党支部根据“隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、以待时机”的方针,在七宝、莘庄、华阳桥、新桥、颛桥、泗泾等地开展一系列抗日救亡的活动。

中共松东地区支部建立了书刊报纸地下传送网,由上级送至莘庄宋关通处,由宋分送到七宝和华阳桥奚天然,由奚传送至得胜港的浦永田,再由浦传递给叶榭陈炎培,最后由陈分送至浦南地区。这一传递网自1941年起一直持续工作至抗日战争胜利,他们把上海印刷的地下党文件和进步书刊传送到浙东新四军根据地,先后传递的有《上海周报》《时代》《西行漫记》《解放区见闻》《皖南事变真相》《论持久战》《中国革命和中国共产党》等,并带回根据地出版的《浙东日报》等。

1941年夏,肖望调浦南工作。年底,由陈正华(1920~2016,原名华伯荣,无锡人)奉命化名“华介眉”来领导中共松东地区支部工作。为了便于开展工作,陈正华通过宋关通的关系安排在春申庙小学任教,而宋关通辞去春申庙小学校长的职务,担任松江县教育局督学,在松江各学校视察同时宣传抗日救国的思想。1942年春天,中共莘(庄)七(宝)区委建立,陈正华担任书记,奚天然、彭宝庭任支部委员,属中共青东工作委员会领导。为了掩护党的活动,中共松东地区支部的另外两名党员以不同社会身份进行活动。

1942年1月,奚天然接办了其父亲在华阳桥老宅临街的一爿小杂货店,这家杂货店成为党的联络点,同时为党的活动经费给予了有力的支持。韩鸣皋在1942年反清乡斗争中,根据党组织的布置,一度潜伏在浙江嘉善伪检问所工作。

1943年,他调回新桥,以小学教师身份并开烟纸小店作为掩护,同年冬天他在新桥镇上办了一个“求知书室”,成为联系群众、传播进步思想的场所。

1943年春,陈正华介绍莘庄镇陆昌裕加入共产党。陆昌裕即与计永源、朱汝霖创办“莘溪交换阅读社”,编印红色刊物《莘溪周刊》,主编计永源,共出版四期,这本刊物宣传我军英勇抗敌的信息及报道解放区的情况,并深刻地揭露日伪罪行。

1945年,随着抗日斗争形势的发展,中共淞沪地委决定,新四军浦东游击支队主力渡江西进,使黄浦江两岸抗日游击区连成一片,发展浦西抗日力量。为确保挺进浦西安全,在黄浦江两岸建立了一条秘密交通线。

同年5月,浦东和浦西两个游击区之间信息传递量越来越大,秘密交通线的力量再一次加强。浦西地区在莘庄西河浜、春申桥等地设立联络站。西河浜位于莘庄乡北,为了开展工作又隐蔽身份,陈正华从春申庙小学调到西河浜小学任教。

1942年下半年,中共淞沪地委浦西工委书记陈振之及妻子李尚同、中共党员陆文杰、罗晓路等来西河浜隐蔽,分别担任乡爱民会长、民团教官、小学教师等职,西河浜便成为淞沪地委联络站。而春申桥地处颛桥与莘庄两个乡镇交汇处,也位于松江县和上海县的交界处,毗邻沪闵路和沪杭铁路,重要的地理位置使这里成为了联系沪西地区、浦东地区、莘庄地区传递情报的重要联络站。春申桥联络站的交通员王书根把自己的家作为联络点,同张毛生一起负责西河浜到春申桥两个联络站之间的传递文件,当向导等工作。这条秘密交通线传递了大量的信函文件、军事情报和宣传报刊。

当年7月,中共松东地区支部将宣传抗日形势瓦解日伪军的传单在伪据点、伪乡公所、伪警察署门口张贴,这些革命标语引起了敌伪的极大恐慌。

抗日战争胜利后,这些中共党员又开始新的征程。除了奚天然继续留在原地华阳桥战斗外,肖望、陈正华等按照上级部署,随淞沪支队撤往苏北解放区,宋关通和韩鸣皋先后转移至浦东以教员的身份继续从事革命活动。而陈正华、宋关通任教过的春申庙小学曾在1945年一度停办,至1946年8月复校,改名为市立春申庙国民小学,于1948年秋并入莘庄小学。

1958年,因沪闵路拓建,春申庙被拆除,春申庙小学也就随之不复存在。虽然春申庙已经消失半个多世纪,但它在一些当地老人心中的地位依旧不减,在一些特殊的日子,他们在春申庙原址前祈福。从前,庙门前必须要种大树,其他庙树在拆除庙宇时砍伐干净,因此春申庙前的那棵树龄约300多年的雌性银杏树成为了春申桥地区最古老的遗存,这棵银杏树在20世纪60年代后完全枯萎,现枯树依旧矗立原地,见证着岁月荏苒,浮华与沧桑……

通讯员:郑童

编辑:若楠

转载请注明来自今日闵行官方微信

上观号作者:今日闵行