上海是座初心之城、光荣之城,中国共产党从这里诞生,中国共产党人从这里出征,中国共产党的历史从这里开始。红色基因也曾经深情流淌在上海的校园,形成了宝贵的精神财富。

最是初心能致远。今年是中国共产党建党100周年,《上海教育》杂志开设“红色校园足迹”栏目,挖掘与党史相关的学校红色历史、红色地标、爱国人士、校歌校训等蕴含育人价值的红色资源,呈现与上海校园相关的党史上一段段往事,展示今天学校传承发展优秀传统与伟大精神的重要实践,讲述百年征程、初心不渝的上海校园故事。

上海市复旦中学建校于1905年,前身为近代著名教育家马相伯先生创办的复旦公学,与复旦大学同根同源。

1919年5月6日,任教于复旦、兼任上海《民国日报》总编辑的邵力子先生亲自敲响了位于复旦校园中的校钟,即“五四”上海第一钟。邵力子先生集合复旦学子,发起成立上海市学生联合会,声援支持北京“五四运动”,复旦学生成为上海“五四” 运动的先行者和骨干力量。

复旦公学旧址主要建筑为李鸿章祠堂(简称李公祠)。李公祠建于1904年,1912年经民国临时政府批准,拨给复旦公学使用,自1922年起作为复旦公学的永久校址。为彰显李登辉老校长对复旦的卓越贡献,1953年将李公祠命名为“登辉堂”。浓厚的爱国红色基因和丰厚的历史内涵,始终流淌在复旦师生的文化血脉之中。

马相伯纪念馆全景地展示一位中国近代史上的伟人——复旦奠基人马相伯的生平事迹及与之关联的重要人物的纪事,主要设立相伯“本纪”、复旦“世家”、 复旦“列传”三大部分。

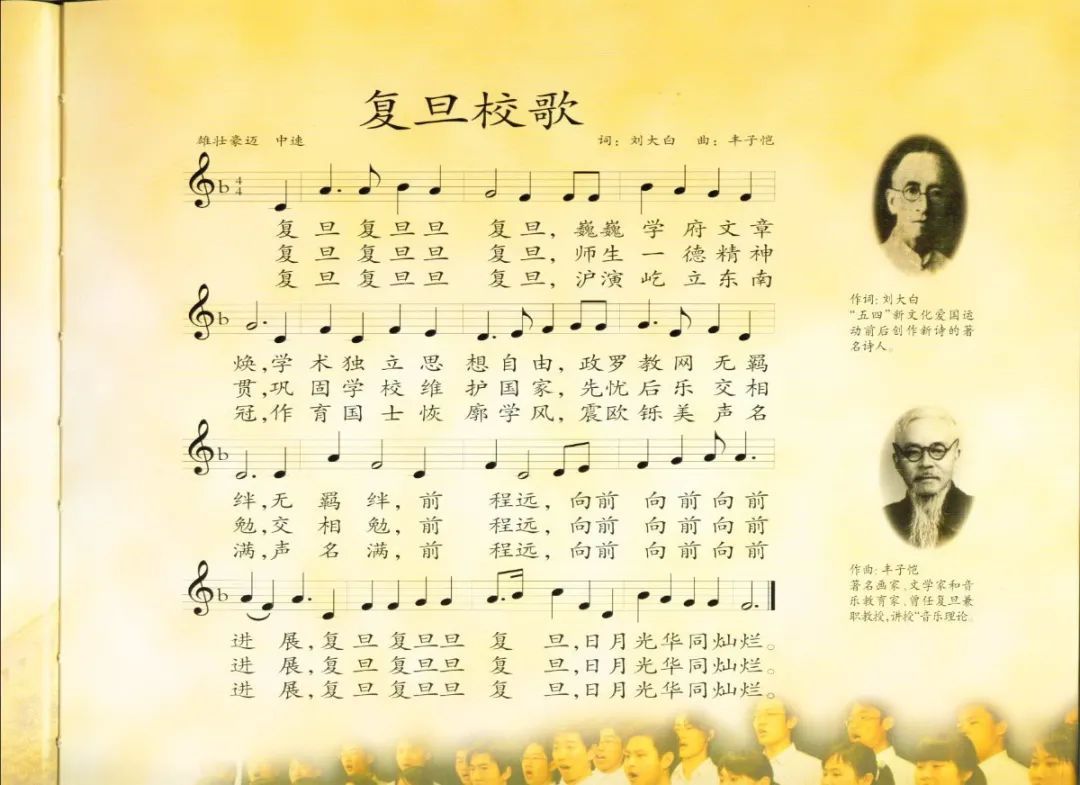

复旦校歌

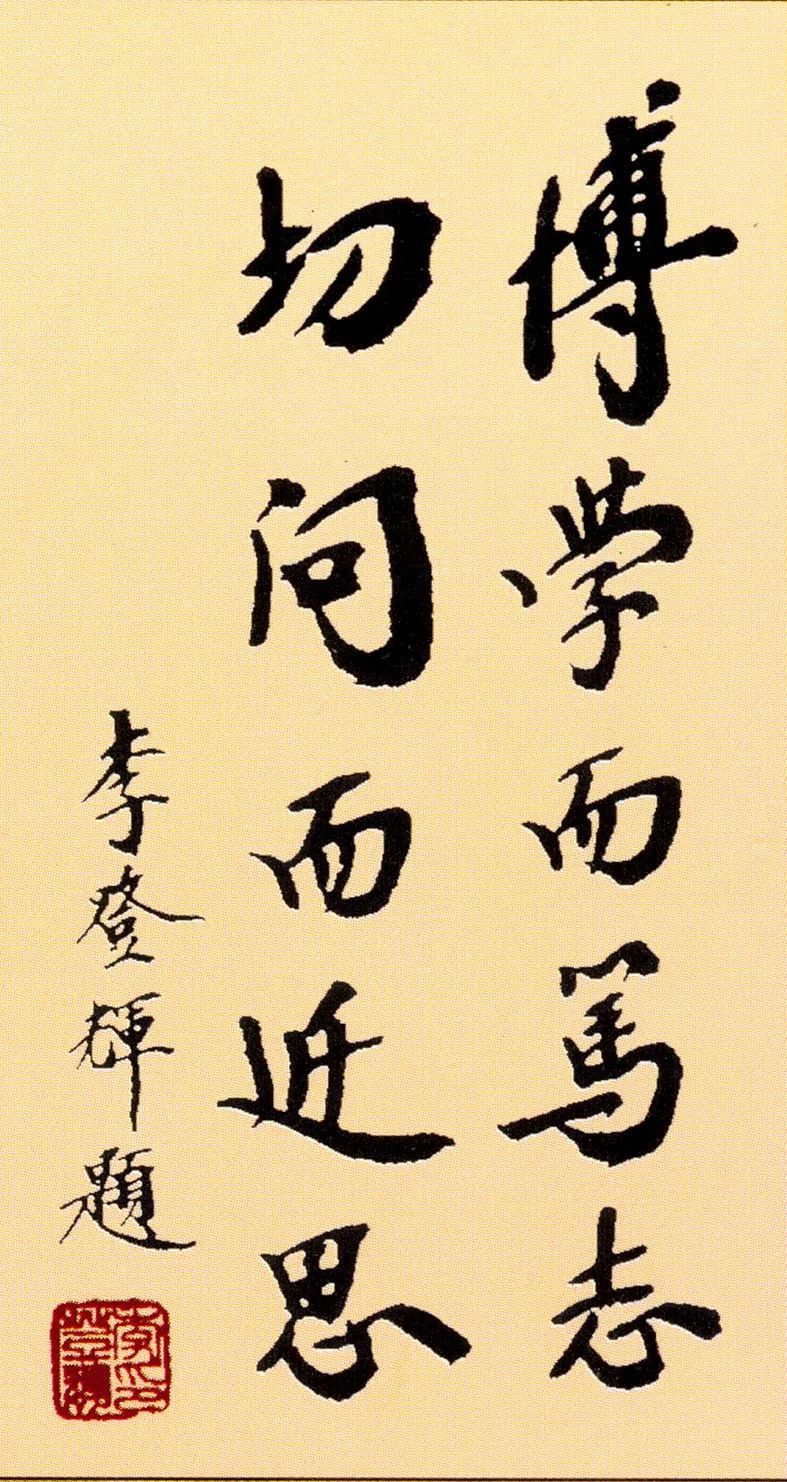

复旦校训

不忘初心彰显党性日月光华努力前行

党课主讲人|上海市复旦中学

党总支书记、副校长 夏晓娟

1919年五四运动上海第一钟正是在复旦华山路校园中敲响。1919年5月6日清晨,时任《民国时报》副刊《觉悟》主编的复旦国文教师邵力子先生,得到北京传来学生爱国运动的消息,赶到复旦校园,让学生朱仲华紧急敲响了老校钟,将全校学生召集到大礼堂。邵力子先生发表了激情洋溢的演说,号召同学们声援北京。于是,复旦学生走出校园,走上街头示威游行,抗议逮捕学生代表。上海的五四运动由此如火如荼地开展了起来。这口老校钟也因此被称为“五四上海第一钟”。从那一刻起,在北京燃起的爱国烽火,在上海——首先是在复旦——也燎原开来。

党总支立项区基层党建重点创新项目以及市普教系统重点党建研究课题,定位于“党建+深化大学引领下的复旦中学教育集团化办学”,紧紧围绕历史新机遇,目标是把复旦建设成为一流的上海市实验性示范性高中和享誉海内外的现代名校。

党的十九大报告中指出:“从2020年到2035年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗15年,基本实现社会主义现代化”。到2035年,复旦建校130年的时候,我国建成社会主义现代化强国,作为共产党员和复旦人,我们一起畅想《2035:我与复旦、我与祖国》,共同探讨理想目标和追求道路。不忘初心、不惧风雨,坚定信念、勇担重任,日月光华、努力前行。

登辉堂

马相伯纪念馆

华山路校区(力学堂)

今日复旦中学:

推进“四史”教育,传承红色基因

学校党组织制订了推进方案,明确“一”“三”“百”的特色做法,即每位党员教师至少开设一节“四史”展示课、将“四史”学习教育融入三全育人工作体系、以百年校史打造“四史”学习教育品牌。

文博研学复旦师生参观望道馆

第一个关键词——上课。书记面向党员、教师面向学生上“四史”学习教育课。经过多次集体备课,确定了以旗帜、门、道路为切入点的三条线索,从生动形象的实物实体上升到抽象本质的意义层面,形成“高举红色旗帜、追寻复旦之门、坚定中国道路”系列党课课例。各教研党小组结合学科特点,线上、线下,备课、研课;党员教师全面上“四史”展示课,全校教师一起听课、评课。每位党员教师都是“四史”宣讲团成员,每节“四史”展示课都是校本资源库的宝贵财富。上课,促使党员教师将“四史”内化于心、外化于行。

第二个关键词——上台。根据青年学生的身心特点和认知水平,开展丰富的校园文化活动,将“四史”学习教育融入全员、全过程、全方位工作体系。各班设计了“庆七一,学党史”主题班会,复旦学子纷纷走上班级讲台,挖掘学习目的,激发学习兴趣,掌握历史方法,树立正确历史观和价值观。全校开展了“青春心向党,筑梦新时代”的升旗仪式,复旦学子登上报告厅大讲台,通过中文诵读、英文演讲、视频赏析、知识问答等环节,历史结合现实、理论联系实际,学史明理、学史启智。校级党章学习小组举行了结业仪式,新团员站在台上进行入团宣誓,全场共同重温入团誓词,并衔接“如何撰写入党申请书”的培训,增强复旦学子的使命意识责任意识。同时,继续用好各类线上平台,高一高二全体学生参与关工委组织的“学党史国史,传承红色基因”线上活动、“同心向党,奋斗有我——喜迎中国共产党成立100周年系列活动”等。上台,促使青年学生将“四史”学思结合、知行统一。

第三个关键词——上场。复旦中学教师、后担任复旦大学校长的陈望道先生是《共产党宣言》中文全译本的首译者,复旦中学校友胡绳先生、金冲及先生都是著名的中共党史研究专家。116年历史的复旦校园中,一代代复旦人的上场,形成了“团结、服务、牺牲”的精神、“博学笃志、切问近思”的校训以及“爱国不忘读书、读书不忘爱国”的不懈追求。“复旦”这个名字寄寓着教育救国、复兴中华的宏大理想,复旦忠诚爱国、矢志报国的红色之魂从未改变,复旦服务人民、造福社会的奉献之心从未改变。这些都是极其宝贵的精神财富和特色资源。我们根据校史和“四史”的有机结合点,再次梳理校史大事记,完善复旦人的故事,既包括历史上的先贤,也呈现当代的先进典型;尤其在建党百年,开设《复旦历史上的中共党人(烈士)》专题系列,忆往昔,峥嵘岁月,看今朝,风华正茂。同时重振校史讲解志愿者队伍,努力使每位复旦人都能成为校史、“四史”讲解者,继续讲好理想信念、追求真理的故事。上场,促使所有人守护初心、担当作为。

复旦大中学生重温百年五四第一钟声

本文原载于《上海教育》杂志2021年3b刊

编辑:马天恩

上观号作者:教师博雅