“木棉本出闽广,可为布,宋时乡人始传其种于乌泥泾镇,今沿海高乡多植之。”这是明代正德年间《松江府志》中记载的一句话,记录了宋代时棉花栽培在松江的普及。当时,棉花栽培从岭南逐渐传到长江中下游地区,松江由于气候、土壤等适合棉花生长,因此棉花种植迅速普及。但是当时由于棉纺织技术落后,棉花去籽要用手工剥,又没有弹松棉花的机具,从棉花纺成棉布费时费力,而且纺成的棉布也很稀松、粗糙。

这一情况因为黄道婆得到了改观。黄道婆被誉为“布业始祖”,她是松江府乌泥泾镇人,在海南岛向黎族姐妹学会了一整套纺织技术,并带回了家乡。她热心向当地的老百姓传授如何制作纺织工具,同时教人们如何纺纱织布,松江府很快就摆脱了落后的纺织方法,掌握了先进的技术,松江棉布由原来粗糙、单一、稀松变得精致、牢固、美观。陶宗仪在《南村辍耕录》中有记载:“有一妪,名道婆者,自崖州来”,向人们传授“做造捍弹纺织之具”。在黄道婆的悉心传授下,松江布成为质地优良、花饰灿美、远近闻名的畅销品。从事棉纺织业的人口激增,松江府新兴的棉纺织业迅速发展,成为经济发展的重要组成部分。

明代中叶,松江府植棉业得到进一步推广和发展,土地大半种植棉花。同时,棉纺织生产也成为松江经济发展的重要支柱,各乡镇几乎家家都投入了纺织活动,当时“棉布寸土皆有”“织机十室必有”。许多家庭是白天抱着纺好的纱或织好的棉布到街头去出售,再买回棉花或棉纱,晚上在家挑灯开夜工纺纱或织布。由于不断地普及推广,松江棉纺织业日益兴盛,产量越来越高,质量越来越好,松江棉布在全国声誉鹊起。《松江府志》记载:松江人“俗务纺织,他技不多”,所织的精线绫、三梭布、绫纱方巾、剪绒毯“皆天下第一”,“吾乡所出皆切实用,如绫、布二物,衣被天下,虽苏杭不及也”。

明代,松江府成为全国棉纺织业的中心。外地商人纷纷到松江来收布,布商挟重资而来,白银动以数万两,多则数十万两。在明代的小说,如《金瓶梅》等,都有到松江贩卖棉布的情节,松江棉布影响之大可见一斑。明代万历年间,松江城内出现鞋店、袜店。以前,没有供夏天穿的薄袜,即使是大热天也只能穿很厚的毡袜。随着各式精细棉布纷纷问世,万历年间起,用尤墩布做的“极轻美”的暑袜开始流行,很快就“名重一时”。范濂在《云间据目抄》中记载:“远方争来购之,故郡治西郊广开暑袜店百余家,合郡男、妇皆以做袜为生。”松江城中至今有袜子弄的地名,就是因此而得名。

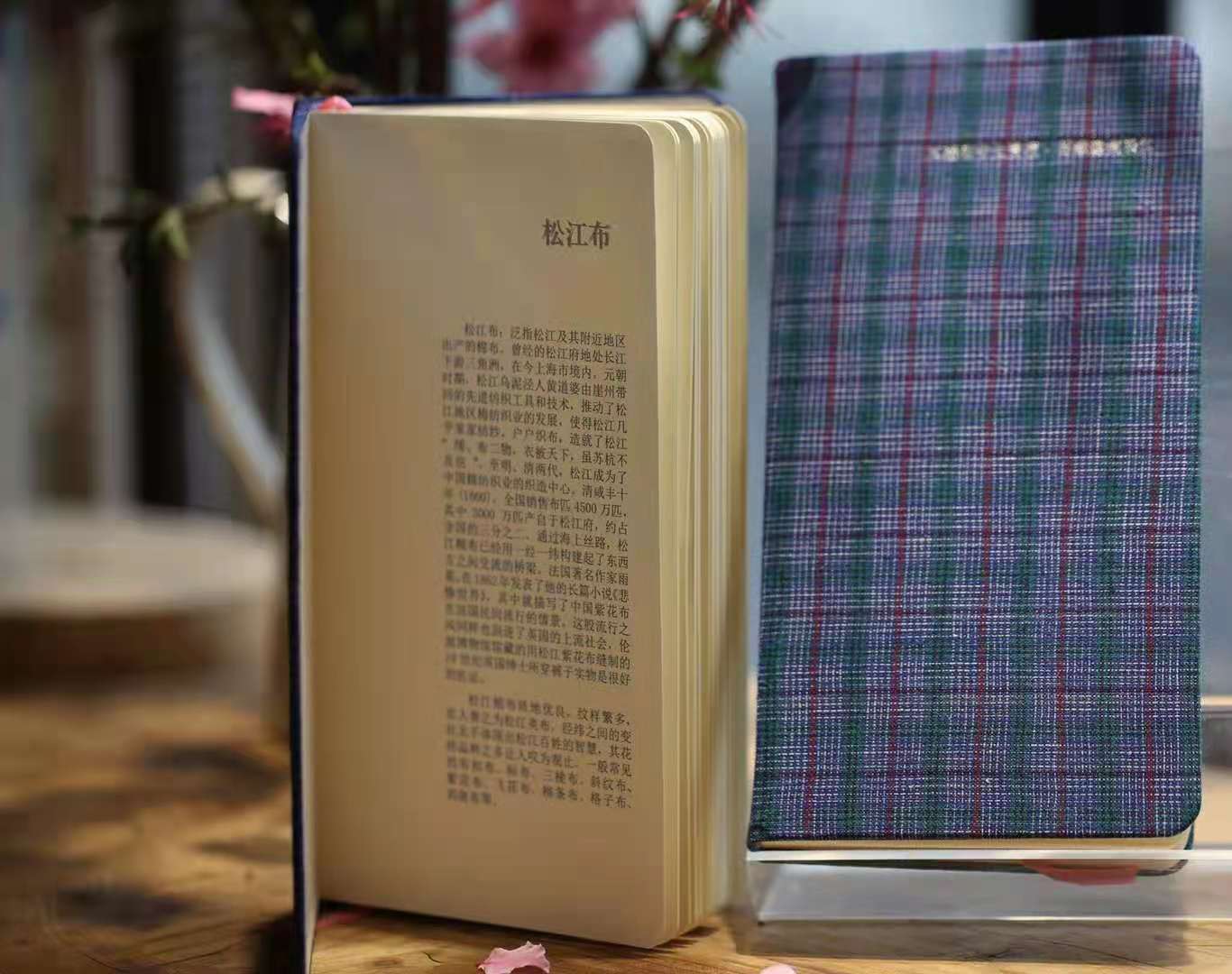

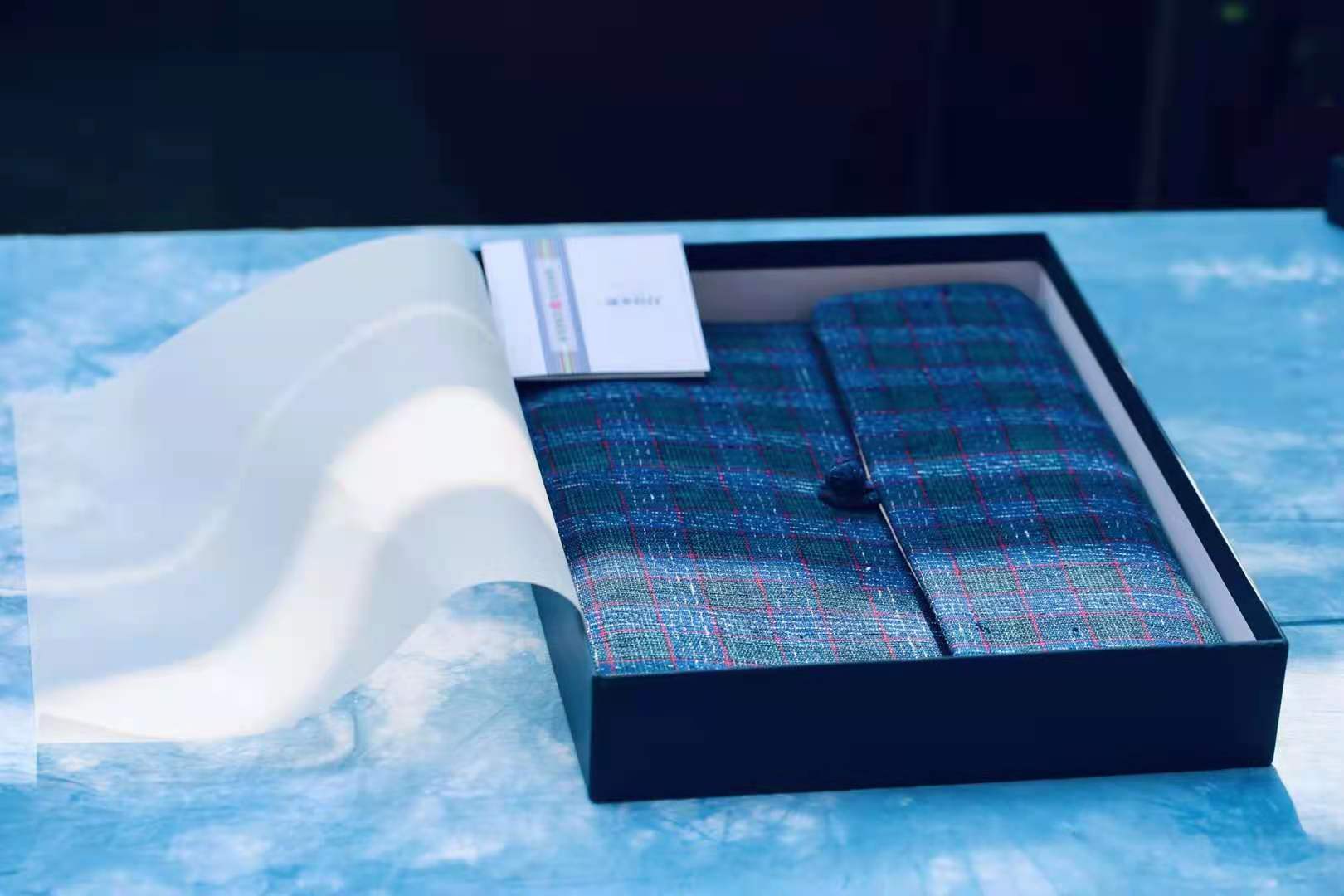

松江棉纺织业的发展,使松江经济进入历史上最繁荣的时期。松江成为中央政府财政收入的主要来源地,“苏松财赋半天下”,苏州、松江两府的田赋位居全国榜首,其上缴中央的钱粮总额超过了浙江全省。当时松江的面积是苏州的十分之三,而赋税额却是苏州的一半,因此,在明代,松江的赋税额为全国最高。鸦片战争后,西方资本主义向中国市场大量输入机制棉纱棉布,松江府棉纺织业受到冲击,逐渐趋向衰落。如今在中山西路的老宅里,有一处松江布展示馆,可以在布里行间窥见百年前的光阴,梦回织造盛世。

■文 牛立超 ■受访者供图

■栏目责编 陆佳

■栏目主编 周样波

上观号作者:上海松江