《演化的故事:40亿年生命之旅》

[美]卡尔·齐默 著

唐嘉慧 译

上海人民出版社

查尔斯·罗伯特·达尔文(charles robert darwin,1809年2月12日—1882年4月19日),英国生物学家,进化论的奠基人。

他出版了《物种起源》,提出了生物进化论学说,从而摧毁了各种唯心的神造论以及物种不变论。除了生物学外,他的理论对人类学、心理学、哲学的发展都有不容忽视的影响。恩格斯将“进化论”列为19世纪自然科学的三大发现之一(其他两个是细胞学说、能量守恒转化定律),对人类有杰出的贡献。

1882年4月19日,达尔文在达温宅逝世,享年73岁,葬于威斯敏斯特大教堂。

达尔文医生:演化医药时代的疾病

(节选)

文 | 卡尔·齐默

比韦利奇(alexander bivelich)1993年首度被关入俄罗斯中部汤姆斯克监狱(tomsk prison);他因盗窃入狱,被判三年徒刑。服刑两年之后,他开始咳痰,经常发烧。狱医发现他的左肺有一小块感染,诊断他患了由结核分枝杆菌(my-cobacterium tuberculosis)所引起的肺结核。比韦利奇可能是吸入了患有此病的牢友咳痰中的微粒,细菌入驻他肺里,因此染病。“我从来没想到自己会被传染,”比韦利奇说,“刚开始我根本不相信医生的话。”但随着疾病侵身,他终于相信了。

肺结核应该很容易治疗。早在1944年,新泽西州罗格斯大学的瓦克斯曼(selman waksmann)便发现细菌可以制造杀死分枝杆菌的蛋白质。当时医药界发明了许多能杀死细菌的抗生素,瓦克斯曼发现的链霉素只是其中之一。这些抗生素威力强大,医药研究者因此相信他们可以在几十年内彻底铲除诸如肺结核等传染疾病。

可是分枝杆菌并没有轻易放过比韦利奇。在他剩下最后几个月的服刑期间,狱医一直用抗生素治疗他;他于1996年出狱,1998年再度因盗窃罪返回汤姆斯克监狱,出狱期间从未接受治疗。狱医再次为他的肺部照x光,发现他的感染扩大,如今不但左肺伤痕累累,右肺也受损。于是他们又给他吃抗生素,但很快地检验结果便显示药物无法遏止细菌的扩散。一度公认为万灵丹的药,对比韦利奇竟毫无作用!

狱医决定让比韦利奇尝试最新的一批抗生素,它们威力强大,价格昂贵,很难在俄罗斯境内买到。接下来几个月,他的状况总算稳定下来,可是过了一阵子,这些药也没有用了。到了2000年7月,比韦利奇的大夫考虑切除他肺部感染的部分,倘若手术及药物都无法及时阻止肺结核恶化,他很可能就会因此丧命。

比韦利奇的命运在俄罗斯并非特例。对药物具抗性的肺结核菌株,从俄罗斯拥挤肮脏的监狱里暴发,至今已有10万名囚犯携带了至少对一种抗生素具抗性的结核菌株。其中很多囚犯都和比韦利奇一样,犯的罪不严重,刑期很短。因为肺结核病,这些短期徒刑却可能演变成死刑!

比韦利奇是共同演化黑暗面的牺牲者,因为寄生生物适应寄主的速度也可以快得惊人。如同兰花适应蜂,或果树适应替它们散播种子的动物,病原也永远都在演化出新形态及克服寄主防御的新方法。就像许多杀虫剂已失去杀死昆虫的威力,药物面对不断突变的寄生物,也变得疲软无力。具抗性的肺结核病及其他疾病,如今正在世界各地演化,夺走上万条人命;在未来它们更有夺走千万条人命的潜能。

蜜蜂兰,学名多花兰(cymbidium floribundum lindl.),以形似蜜蜂的花朵引诱雄蜂为其授粉。(图片来自pixabay)

了解演化,医药研究人员才可能发现抵抗疾病的新方法。有些时候,若能发掘某种疾病的演化史——如某种寄生生物何时开始以人类为寄主,人类又以何种演化方式应付——便可能找到疗方。还有一些时候,科学家甚至可以借用共同演化的力量,驯服病因。

寄生生物高唱凯歌

无论在什么地方,只要有生命,便有寄生生物。每1升的海水里便含有100亿个病毒。有一种寄生性扁虫,活在每年埋在地下长达11个月的沙漠蟾蜍的胆囊里;还有一种寄生性的甲壳动物,只活在泅泳于黑暗冰寒的北冰洋的格陵兰鲨眼睛里。

虽然我们很想不去理会寄生生物,但它们却代表着演化最成功的故事之一。它们很可能以各种不同的形态,存在了数十亿年。生物学家甚至怀疑某些以rna构成的病毒,是比以dna为基础之生命世界更早的rna世界的幸存者。从寄生生物今日浩繁的数量来看,它们在地球上也曾统领天下,风光一时。除了病毒之外,许多细菌、单细胞的原生动物、真菌、藻类及动植物谱系,也都选择了当寄生生物的道路。有些人估计,现今每5种物种中,便有4种是寄生生物。寄主与寄生生物,基本上就像一棵树和想吃光树叶的甲虫。寄生生物必须把寄主吃光耗尽,才能生存,而寄主必须自我防卫。这种互相冲突的利害关系,引发了最激烈的共同演化斗争。寄主若能演化出疾病不侵的适应法,必将受到自然选择眷顾。

例如:卷叶毛虫用“肛门炮”将粪便发射出去,避免累积一堆味道四溢的粪,引来寄生黄蜂;黑猩猩若感染蛔虫,会去找可以杀死寄生物的恶臭植物来吃。有时寄主若遭遇打不败的寄生生物,甚至会狗急跳墙:亚利桑那州索诺拉沙漠(sonora desert)里的雄果蝇若遭吸血螨攻击,便开始疯狂交配,希望能在死前尽量把自己的基因传下去。

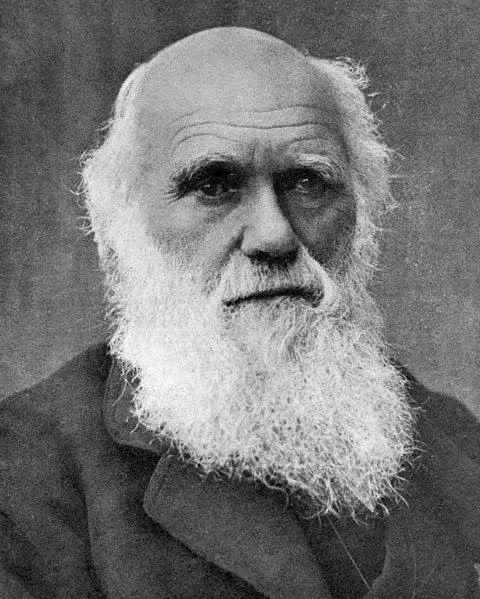

相对的,寄生生物亦演化出对付寄主防卫的方法。一旦寄生生物进入寄主体内,首先它必须躲过免疫细胞的攻击。后者会以毒素炮轰它;切断它细胞膜的通道,令它窒息;甚至把它整个吞噬掉。入侵的寄生物则利用伪装及瞒骗逃生,它们可能携带抄袭人体所制造之蛋白质的表面蛋白质(surface protein)从而鱼目混珠。有些寄生物利用拟态混入防守严密的细胞通道;有些寄生物可以阻塞免疫系统用来通报感染消息的联络系统;有些甚至可自行发出讯号,迫使免疫细胞自杀。然而,随着寄生物演化出这些逃避免疫系统的方法,寄主也不断演化出杀死寄生物的新方法,两者的斗争就这样不断推陈出新,继续下去。

中性粒细胞吞噬炭疽杆菌(橘黄色)的扫描电镜照片(作者volker brinkmann,图片来自wikicommons)

万灵丹不灵了

寄生生物与寄主之间的共同演化并未淡入历史之中,直到如今,每一天它都还在上演,而我们人类便是寄主-寄生生物共同演化最新实验中的主角。我们企图以人造的抗生素提高我们对细菌的防御能力,然而事态愈来愈明显,在这场军备竞赛中,我们似乎就要吃败仗了!

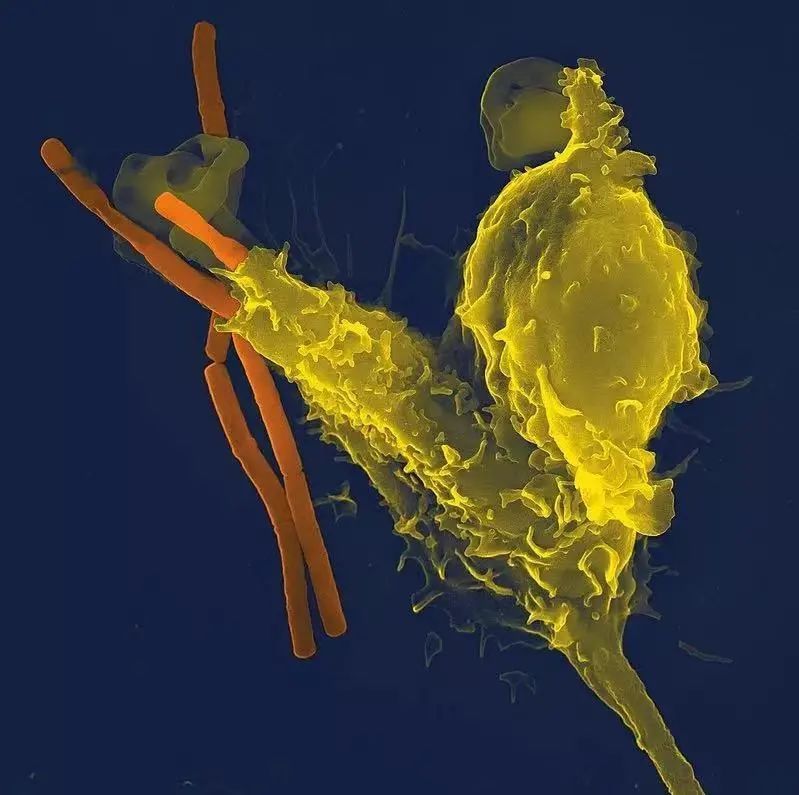

瓦克斯曼与其他科学家发明抗生素之初,许多人以为对抗传染病胜利在望。然而有些研究者从一开始便警告大众,演化随时可能让奇迹破灭。1928年发明青霉素的英国微生物学家弗莱明(alexander fleming)便是其中之一。他做过一项实验,将细菌暴露在低剂量的青霉素中,然后逐渐增加暴露程度。结果细菌每繁殖出新一代,能抵抗药性的细菌数量便愈多。没多久,他的培养皿内便挤满正常剂量的青霉素也伤害不了的细菌。

亚历山大·弗莱明(图片来自英国帝国战争博物馆imperial war museum)

弗莱明记录发现青霉素的手稿(图片来自st. mary's hospital medical school/science photo library)

第二次世界大战期间,美国军方严密看守青霉素存货,只有碰到危急情况,才发给民间大夫极少的剂量。可是战后制药公司开始销售这种药,甚至发明药丸,代替注射。弗莱明忧心医生将滥开药方,更糟的是,病人可以自己买药吃药,他写道:

自行服药最大的弊端,乃服药剂量太低,结果非但不能根除感染,反而教育了微生物抵抗青霉素。一群抗青霉素的微生物因此被培养出来,传染给其他人,直到侵入某人体内,引发青霉素也无法治疗的败血症或肺炎。

在此情况下,自行随便服用青霉素者,必须对最后因感染对青霉素具抗性之微生物而致死的人,负道义上的责任。我盼望这项罪恶可以避免。

微生物学家后来发现,细菌共同演化的能力比昆虫更强,能够以惊人速度改变自身的基因结构。它们可以在一小时内分裂数次,所以突变得也快,在许多次突变中,便可能正巧碰上可以抵抗抗生素的新方法。突变可能创造出可以摧毁药物的蛋白质;有些具抗性的细菌,细胞壁备有泵,可以将流进来的抗生素立刻排出去。通常这些突变体并不受自然选择的青睐,但一碰上抗生素,它们的后代就无往不利了。

细菌不像昆虫,它不仅从亲代,还能从周遭的细菌中获得抗性基因。独立的环状dna可以从一个微生物体内传到另一个体内;细菌还可以捡拾死亡细菌的基因,与自己的dna整合。因此对抗生素具抗性的细菌不但可以把抗性基因传给后代,还可以传给完全不同种的细菌。

抗生素危机一发不可收拾,全世界皆然。大肠杆菌(e. coli)、链球菌(strepto-coccus)等细菌都已演化出几乎可以抵抗所有抗生素的新菌株。曾经只是惹人嫌却无大害的淋病,现在却演变成致命的疾病:目前在东南亚,98%的淋病都对青霉素具有抗性。在伦敦,医生分离出一种奇特的肠球菌(enterococcus)菌株,它竟然已演化到必须仰赖抗生素“万古霉素”(vancomycin)才能生存的地步。

过去20年来,制药界一直安于现状,现在才开始研究发展新的抗生素。下一代药问世,可能还得再等几年;就算新药上市,也没有人知道它们对细菌的药效能维持多久。同时,我们可能得面对医药史骇人的大逆转:因为有感染无敌超级病菌之虞,外科手术可能变得和在美国南北战争期间一样危险。

研究抗生素的专家呼吁全球联合采取行动。减低抗性细菌威胁的方法之一,是停止鼓励它们演化。20世纪40年代,抗生素以万灵丹的姿态问世,现在我们仍然以为它们可以治百病(例如很多人以为抗生素可以杀病毒,其实它们只能攻击细菌),结果滥用抗生素的情况屡见不鲜。光是美国,每年开出的抗生素药方便高达2500万磅(1100多万公斤),其中不当或不必要的处方占了三分之一至二分之一。

医生开药方时须谨慎,病人更有责任把应服的抗生素服完,不给感染到的病毒任何培养抗性的机会。消费者必须抵抗含抗生素的肥皂与喷剂的诱惑,因为它们都会鼓励抗性病毒演化。同时,发展中国家必须制止药店随意出售廉价制造的抗生素。

细菌正在享受一个诡异的新时代。在它们漫长的历史中,从未遭受到组合如此复杂、数量又如此惊人的分子大军攻击。曾经是负担的抗生素抗性基因,如今成了它们成功的秘诀。为了人类的生存,我们必须尽快结束这个怪异的时代。

艾滋病:一天天地演化

细菌并非唯一演化成全球性威胁的寄生生物。造成获得性免疫缺损综合征(acquired immunodeficiency syndrome,简称aids[艾滋病])的人类免疫缺乏病毒(hiv),在过去几十年内便从名不见经传的病毒,演化成全球性的流行传染病。

就寄生生物来说,像hiv这样的病毒很奇怪。它们没有细菌或人类那样的生命力,不具备自食物中吸收能量然后排出废料的新陈代谢作用,纯粹只是一团包在蛋白质外壳内的少量dna或rna而已。入侵细胞后,它们的基因物质会霸占寄主制造蛋白质的工厂,令寄主的细胞开始复制病毒,复制出的病毒会穿裂细胞,再去寻找新家。

病毒运作方式独特,却跟与寄主共同演化的细菌一样残忍。虽然病毒不具备细菌交换基因的细胞机制,却可借超速演化的方式,大大弥补这项缺陷。hiv的基因组只有9000对碱基对,人类dna却有30亿对。但只要有一个病毒感染一位新的人类寄主,入侵他的一个白血球,便能展开疯狂复制,在24小时之内,病毒的数目竟能变成数十亿!

一旦病毒开始复制,我们的免疫系统立刻开始辨识受感染的白血球,加以摧毁,同时也歼灭病毒。可是免疫系统虽有能力每天杀死几十亿个hiv病毒,hiv却能承受这样的攻击,经年累月也不会灭亡;其长命的秘诀即演化。hiv用来复制自身基因的酶很不精确,平均每次复制都会犯一两个错误而造成突变。在众多突变中,总有几种病株会令免疫系统变得难以辨识。由于hiv复制速度奇快,这些具抗性的病毒很快成为人体内的优势病株。免疫系统需要相当时间才能确认新的攻击目标,可是等到发现新株时,病毒又已演化出更新的形态,再次躲掉攻击。

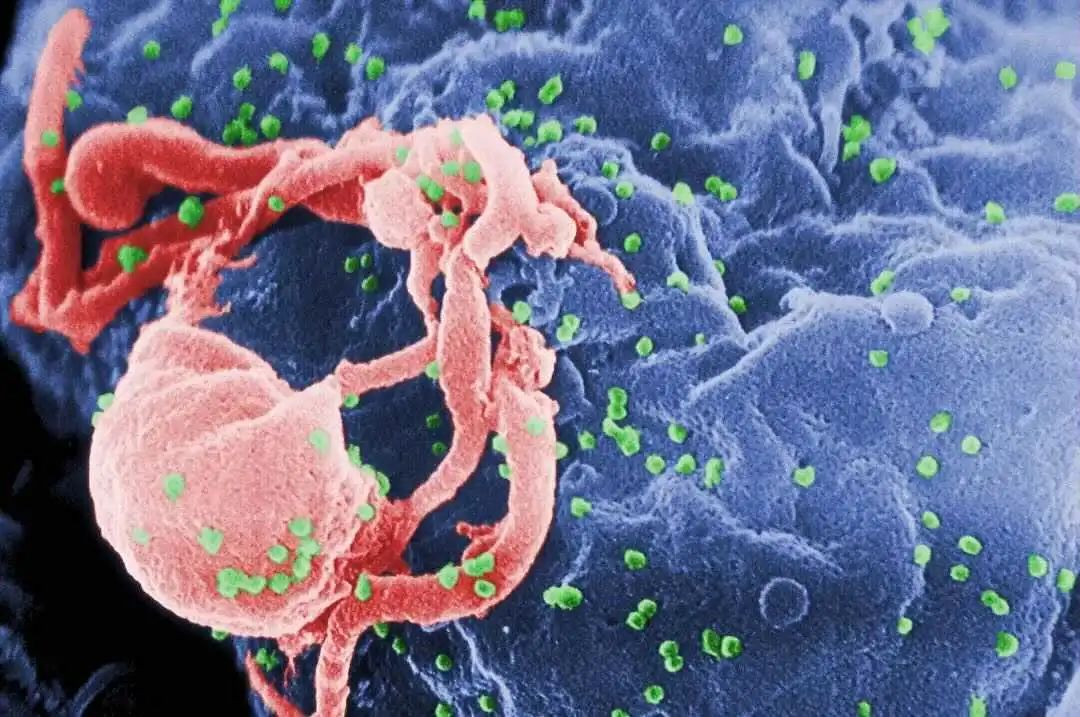

正从培养的淋巴细胞出芽释放的hiv-1(绿色)的扫描电子显微照片(公共领域图片)

这种平衡状态在病毒与寄主之间维持多年,在病毒群数爆炸与蓄势待发间摆荡,若不接受hiv检测,患者根本不知道共同演化的斗争正在自己皮肤下激烈上演。惟有当hiv摧毁了免疫系统,让别的寄生生物侵入,艾滋病正式发作,病毒才现身出来。

目前已有药物可以干扰hiv用来自我复制的酶,因此可以减缓艾滋发病的过程。无奈抗hiv的药问世不过几年时间,已经大受病毒超速突变的威胁,快要失效了。病毒可以演化,以闪躲免疫系统最新一波的攻势,还可以突变出药物伤害不了的形态。只要有一两个突变体具抗性,便足以克服药物,不用几周,病患体内的hiv数量便又可以恢复到接受治疗前的水平。

换药或许可以杀死大部分抗性病毒,但幸存的病毒中却可能杂有新突变体,对新药具抗性,医生们因此倾向于使用“鸡尾酒疗法”,即同时开给病患好几种不同的药。病毒虽可能针对某一种药物演化出一两种抗性突变体,却不太可能同时躲开另外几种药。然而在混合药剂的攻击之下,对多种药具抗性的hiv已经开始出现了!

驯服瘟疫

疾病出现如雨后春笋,有时医生必须尝试新的控制寄生生物的方法,即:驯化它们!寄生生物侵入寄主体内时,都得面对两种选择。一个选择是:它可以在人体内疯狂繁殖,吞噬寄主的组织,释出毒素,一直到寄主死亡为止。在这个过程中,它虽然可能复制出几兆个自己,但如果它在感染新寄主之前就弄死了寄主,自己便有灭绝之虞。另一个选择是:它可以慢慢来,繁殖的速度慢到连寄主都不知道自己病了。这样一来,它借着一双筷子或一次握手传染别人的机会就大很多,因为它让寄主活得够久,可以把它传播出去。可是如果它必须和繁殖速度较快、侵略性较强的菌株竞争,又可能遭到淘汰而灭绝。

马萨诸塞州阿默斯特学院生物学家埃瓦尔德(paul ewald)专门研究各种寄生生物如何在得失间作选择。他发现,一般而言,如果寄生生物必须仰赖行动自如的寄主传播,就会变得比较温和。例如,造成感冒的鼻病毒(rhinovirus)只能借打喷嚏或皮肤接触传染,所以它们必须倚赖健康的、可以跟别人社交的寄主。埃瓦尔德说:“不出所料,鼻病毒是已知最温和的病毒之一,目前还没听说谁因感染鼻病毒致死的,这在所有导致人类疾病的微生物中,几乎是唯一的特例。”

另一方面,如果寄生生物不须仰赖寄主的健康,便可以找到新寄主,那么它就可以更心狠手辣。疟疾即为一例,它利用蚊子做传媒,而病发后的猛烈高烧则经常令患者缠绵病榻。

但是,埃瓦尔德指出,并非每种病原都遵守这个规则。例如天花就没有像蚊子这样的病媒,得靠自己找寻新寄主。然而天花却是已知致命性最高的疾病之一。它之所以可以这么狠毒,是因为它不像感冒或其他温和疾病的病毒,而是可以在寄主体外存活长达十年之久,耐心等待下一个寄主出现。一旦进入新寄主体内,它便立刻急速繁殖,直到寄主死亡,然后再等待下一次机会出现。

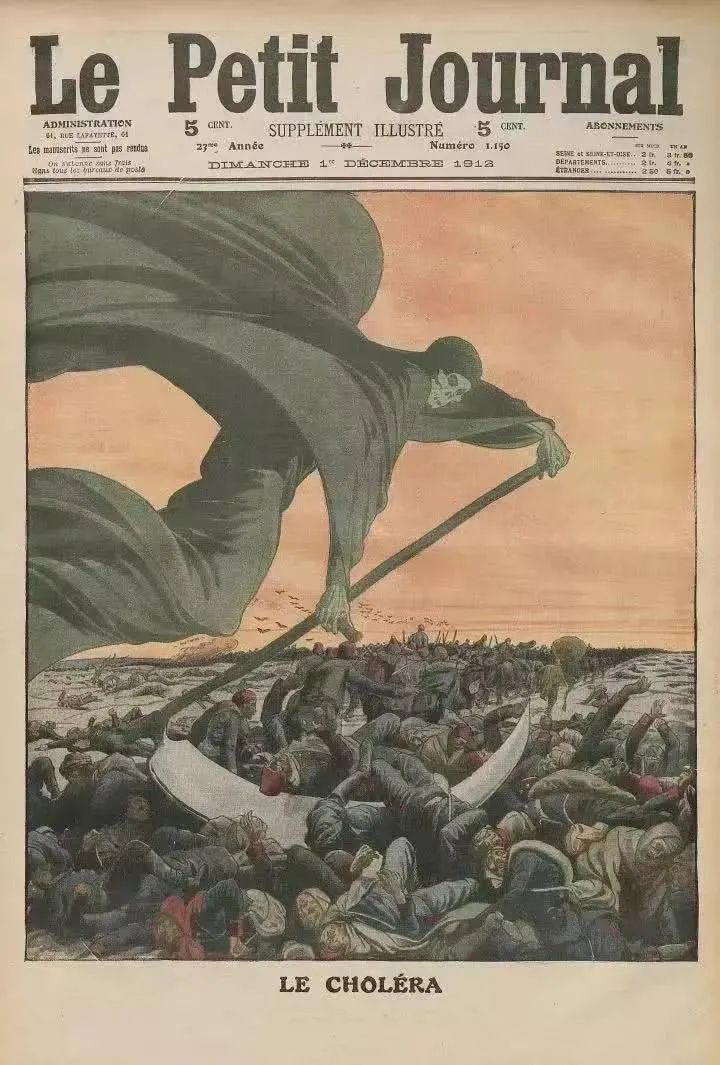

所有寄生生物都在不断顺应着环境而演化,埃瓦尔德的判断是:如果环境使得寄生生物的传播变得更容易或更困难,它们一定会跟着适应。他曾用几种疾病来检验自己的预测,其中包括霍乱。霍乱菌借着释放出毒素,令寄主下痢而离开寄主的身体。下一个人可能在厕所中沾上病菌,然后又接触到食物,接着再传染给别人。另外,霍乱也可借着被污染的饮用水来传播。第一条途径须仰赖能与其他人接触的健康寄主;第二条途径却只需不洁的水源。根据埃瓦尔德的理论,霍乱在水源受到污染的地区,毒性应该会变得比较强。

1991年南美暴发霍乱,果然证实了埃瓦尔德的说法。他解释道:“霍乱传染到秘鲁,很快地,不到两年便传遍整个中南美洲。每当病原入侵水源清洁的国家,毒性就会降低。”智利的水源很干净,霍乱演化成温和的形态;厄瓜多尔的水质差很多,霍乱的危险性就提高了。

显微镜下的霍乱弧菌(公共领域图片)

巴黎《小日报》(le petit jounal)1912年刊登的漫画,描绘的是同年巴尔干战争期间爆发的霍乱(公共领域图片)

埃瓦尔德因此认为,根除疾病困难重重,不如尝试驯服它们。人类驯化天敌,早有先例。埃瓦尔德表示:“在整个人类演化史中,狼一直对我们有害。但现在我们却和演化成狗的狼住在一起。狗不但不伤害我们,反而对我们有益。我认为我们也可以用同样的方式对待这些病原生物。”

驯化寄生生物其实并没有想象中这么难。若想驯化导致疟疾的疟原虫(plasmodium),人们只需装上纱窗便可。携带疟原虫的蚊子无法自由进出窗户,在同一个夜里便叮不了那么多人,传播速度因此减慢。倘若某种疟原虫的菌株经演化后,杀死寄主的速度极快,纱窗便能造成它演化上的不利因素,因为它的寄主会在它传染给别人之前先死掉。温和的菌株因此可以淘汰掉狠毒的菌株,死于疟疾的人也将因此减少。

说到疾病,几千年来演化助纣为虐,一直对人类不利。现在我们应该利用演化来驾驭它,扭转局势。

资料:新书季

编辑:徐诺

上观号作者:书香上海