《钱学森说——一名中国科技工作者的自白》

钱学森 著

张纪元 主编

段明亮 书

吕成冬 导读

上海教育出版社

视频转自:上海教育

关于回归祖国

1935年至1955年,钱学森在美国求学、工作和生活整整20年。虽于1950年被美国以莫须有罪名强制滞留而无法归国长达五年之久,但其间钱学森“无一日、一时、一刻不思归国参加伟大的建设高潮”。其实钱学森早在1935年赴美留学前就已经确立“科学救国”的宏伟抱负,因而留美之际可谓随时等待“他日归来”的时机。正因如此,当1939年钱学森留校执教于加州理工学院后,有人问他:“存了保险金没有?”钱学森说:“一块美元也不存。”虽然听者无不“感到奇怪”,但钱学森确实“根本不打算在美国住一辈子”。即如其所言:“我是中国人,我到美国来是学习科学技术的。我的祖国需要我。因此,我总有一天要回到中国去的。”

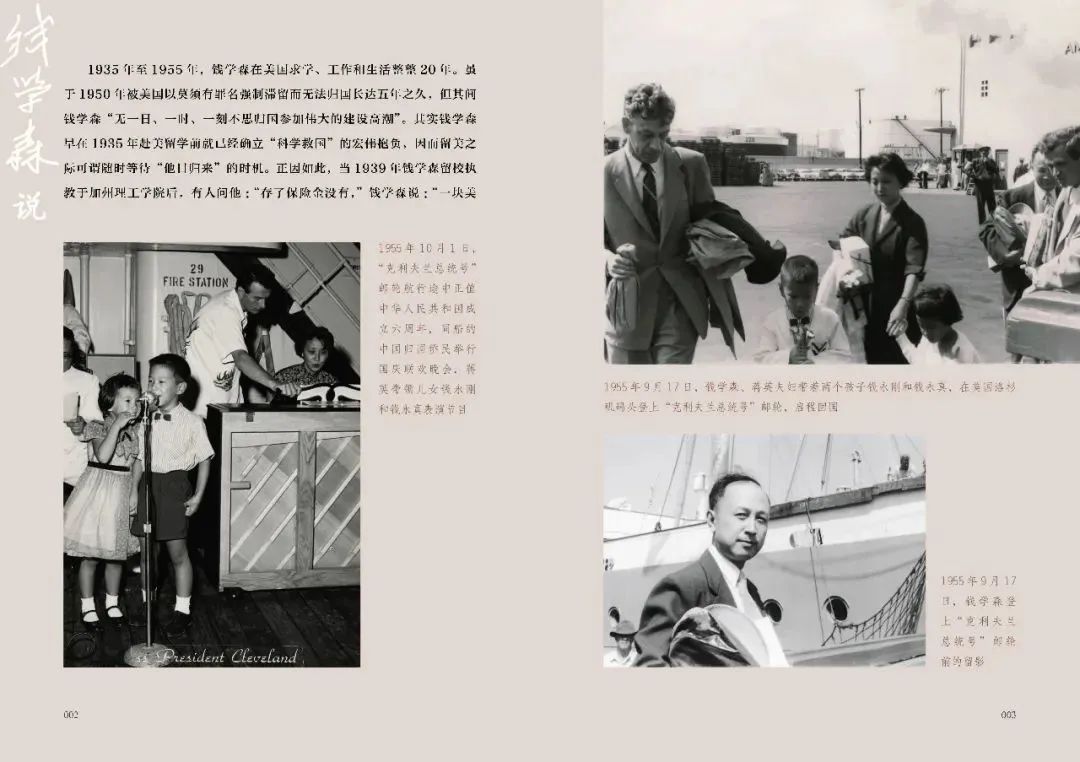

1955年10月1日,“克利夫兰总统号”邮轮航行途中正值中华人民共和国成立六周年,同船的中国归国侨民举行国庆联欢晚会,蒋英带领儿女钱永刚和钱永真表演节目。

鲜为人知的是,1949年夏钱学森由麻省理工学院前往加州理工学院任职时,就在加州理工学院所在地帕萨迪纳奥克诺尔社区的银行办理了一份银行活期存折,其目的就是方便随时取款,“说走就走”,回到祖国。因此,当钱学森得知新中国成立时,“认为机会到了,应该回到祖国去”。同样,这也是为何当1949年5月14日香港大学教授曹日昌致函钱学森,转达“北方工业主管人”希望他回国并“在东北或华北领导航空工业的建立”时,他便立即作出回国决定。

1955年9月17日,钱学森、蒋英夫妇带着两个孩子钱永刚和钱永真,在美国洛杉矶码头登上“克利夫兰总统号”邮轮,启程回国。

1955年9月17日,钱学森登上“克利夫兰总统号”邮轮前的留影。

不经对比便没有差距。作为“在旧中国待过的人”,钱学森深刻地认识到新中国的制度优势所在。因为新中国的制度优势,使那些曾经的“洋大人门下的清客”——科学家们有了施展“科学救国”抱负的舞台,为他们不断地攀登一座又一座科学高峰提供了强有力的组织保障,所以,新中国历史上才谱写出以“两弹一星”工程为代表的辉煌科技篇章,而其中就包括像钱学森这样的归国科学家做出的重要贡献。

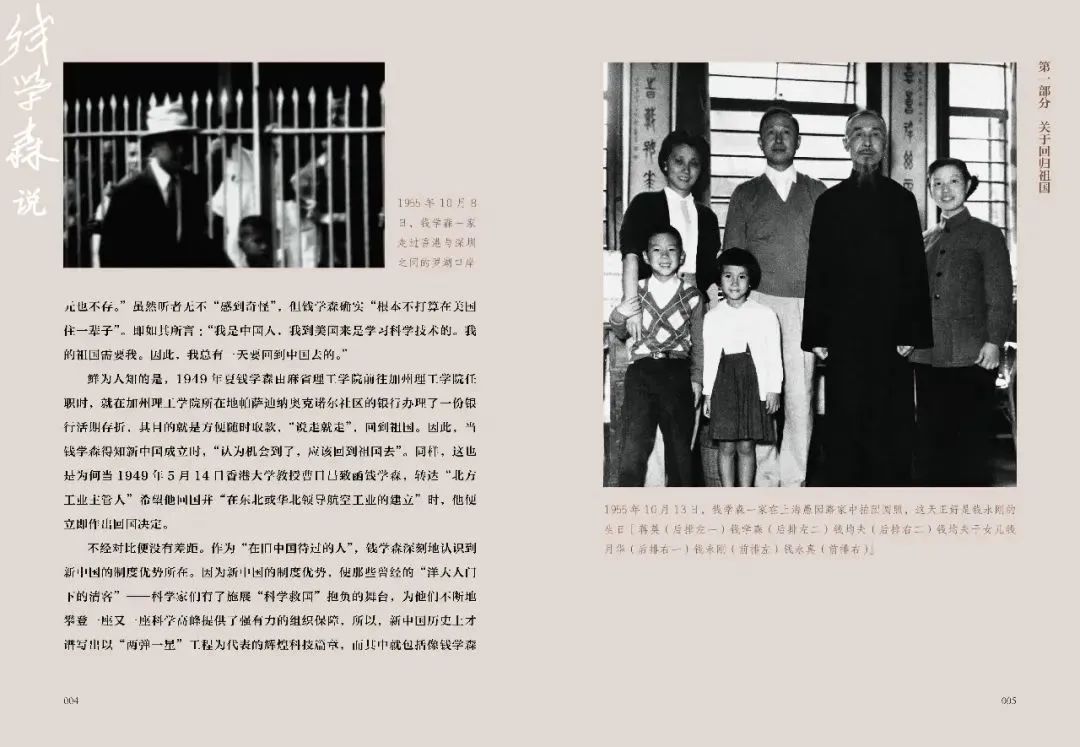

1955年10月8日,钱学森一家走过香港与深圳之间的罗湖口岸。

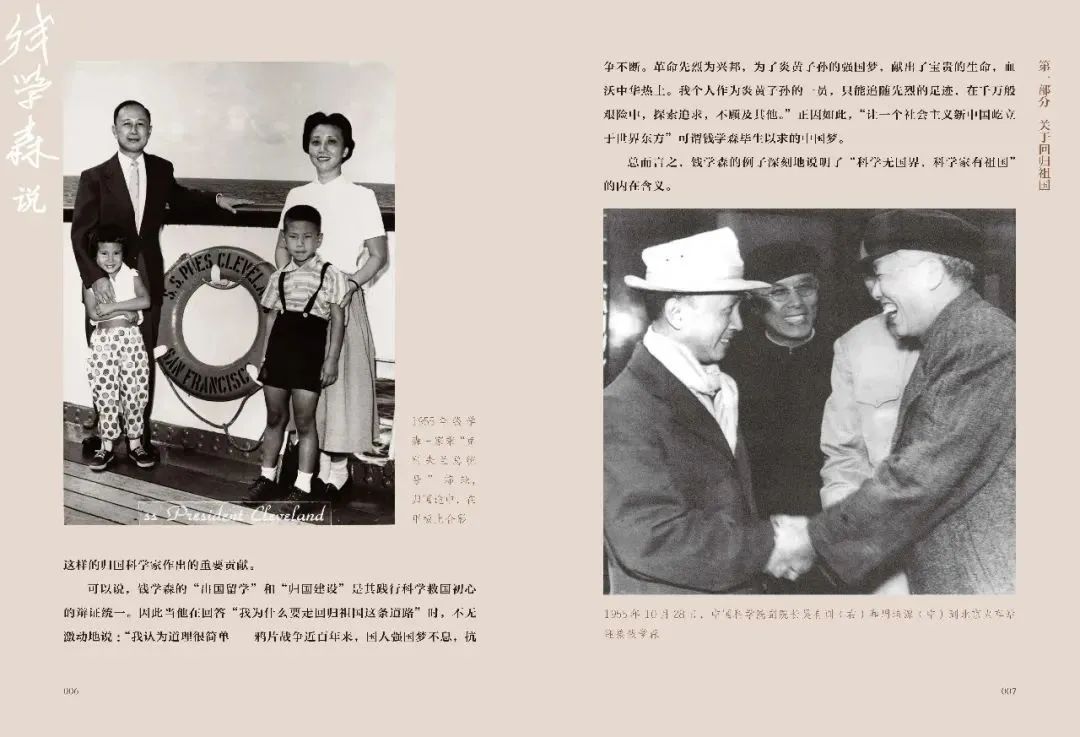

1955年钱学森一家乘“克利夫兰总统号”邮轮,归国途中,在甲板上合影。

可以说,钱学森的“出国留学”和“归国建设”是其践行科学救国初心的辩证统一。因此当他在回答“我为什么要走回归祖国这条道路”时,不无激动地说:“我认为道理很简单——鸦片战争近百年来,国人强国梦不息,抗争不断。革命先烈为兴邦,为了炎黄子孙的强国梦,献出了宝贵的生命,血沃中华热土。我个人作为炎黄子孙的一员,只能追随先烈的足迹,在千万般艰险中,探索追求,不顾及其他。”正因如此,“让一个社会主义新中国屹立于世界东方”可谓钱学森毕生以求的中国梦。

总而言之,钱学森的例子深刻地说明了“科学无国界,科学家有祖国”的内在含义。

1955年10月13日,钱学森一家在上海愚园路家中拍团圆照,这天正好是钱永刚的生日[蒋英(后排左一)、钱学森(后排左二)、钱均夫(后排右二)、钱均夫干女儿钱月华(后排右一)、钱永刚(前排左)、钱永真(前排右)]。

钱学森说:“我是中国人,我到美国来是学习科学技术的。我的祖国需要我,因此,我总有一天要回到中国去的。我从来也没有打算在美国住一辈子。”

1955年10月28日,中国科学院副院长吴有训(右)和周培源(中)到北京火车站迎接钱学森。

“今天我们重新踏上祖国的土地,觉得无限地愉快和兴奋。过去四五年来,因为美国政府无理的羁留,归国无期,天天在焦虑和气愤中过活。现在靠了我国政府在外交上严正有力的支持,和世界爱好和平的人民在舆论上的援助,我们才能安然返国。我们向政府和所有帮助我们的人民致谢。”

1985年,钱学森与乘坐“克利夫兰总统号”邮轮归国的同船者举行回国30周年聚会。

“我为什么要选择中国?我的回答是因为我选择了马克思主义,选择了共产主义的理想;还因为我热爱我的祖国。”

转编自【上海教育出版社、书香上海】

上观号作者:世纪阅读