漆彩东方——第四届上海漆画展

· 展览地点 ·

上海中心大厦b1层

· 展览时间 ·

2021年1月29日至3月15日

代表着中华古老文明的传统漆器技艺距今已有七、八千年之久,而现代漆画脱胎于传统漆器作为一门独立画种,始于上世纪30年代,1931年雷圭元先生赴法留学后在杭州、上海等地积极组织一系列的漆画活动,并对漆画艺术进行了有力的推动和传播。当时的漆画唯美为上,风格颇具装饰性,但已经有别于传统的依附在器皿上的传统漆绘,已见有独立审美价值和艺术追求的绘画作品之雏形,直至上一世纪80年代全国六届美展,漆画真正意义上的独立审美地位被确立,作为一门独立画种,诞生仅半个多世纪,相对于中国传统髹漆工艺数千年漫长的演变进程,现代漆画的产生是短暂的。然而,现代漆画凭借其得天独厚的先天条件和后天漆艺家们的共同努力,发展是迅速的,也已得到普遍认可。有目共睹,不少漆画佳作不断出现。

以下,结合自己在漆画创作过程中对诸如:媒材与漆语、图式的构建、内容与表达、传承与创新等老话题粗略的谈谈感受与体会,旨在抛砖引玉。

媒材与漆语

如何看待漆画媒材与漆语的问题,一般来说,作品的媒材特性限定了作品的艺术语言。如:中国画中水与墨的结合,通过不同的运笔,在宣纸上表现出浓淡干湿的图像。在视觉上产生不同于其他画种的水墨特殊效果,是一种难以替代的表达形式,这就应该理解为中国画的艺术语言。油画、版画等亦是如此。显然,漆画是以大漆为主要材料媒介,对大漆及各种入漆材料的运用,通过不同的表现手法和工艺过程的把握,充分体现大漆的特性来展示图像。这就应该理解为漆画的艺术语言。

漆画的主要媒材是大漆,是一种天然树脂,液体状,它有生命,它会呼吸,会变,有脾气,你要了解和亲近它,尊重它,和它做朋友,掌握漆画创作的基本规律是必要的,石涛语:“规矩者方圆之极则也,天地者规矩之运行也”。

画漆画,做漆塑,首先要从大漆媒材的本体出发,要自觉感受到你与大漆这种媒材互动交融的欲望和快感。构建漆画语言除了对大漆媒材的运用外,对入漆材料的选择及运用,同样是漆画创作的重要部分,结合运用和大漆发生内在关联的一些材料,通过大漆与这些材料的结合,产生或碰撞,或兼容,或和谐,或对比……,通过互补和对话,彰显出大漆视觉魅力的同时更加深层次的反应出大漆一种包容、大度、内敛的东方哲学观。大漆作品的基材,不仅可以是传统的木板材料,也可以是其他的材料,如:麻布、皮革、金属铝板、合成纤维等有附着力的材料。

大漆材料与金属、玻璃、陶、木、水泥等传统材料的多元结合与重组,可碰撞产生新的视觉火花。材料是作品精神的物化,也是反映一个时代的物质文明进程,我们应该探索和发现新材质,尝试并运用到漆画作品当中。不同的观念对材料的选择与运用不尽相同。当今,国画、油画、版画等其他画种,都在自身的语言样式、作品图式上进行了可喜的探索和大胆的突破,模糊各画种之间的界限,更趋综合,使作品更具时代气息。漆画对材料的依赖和制作的要求要突出于其他画种,但片面追求堆砌材料,过分推崇工艺技法会导致作品表达的繁褥和匠气,“淫巧荡心”,历来是漆画创作之大忌。巧妙运用材料、合理合情运用材料,单纯简约地运用材料,往往能使漆画作品彰显整体与大气。

我们要拓展前人的漆艺语言并架构现代漆画的审美标准是必要的。随着时代的发展,科学技术的进步,新型材料的涌入,必然带来视觉艺术的革命。在信息、数字、图像化的今天,导致人们观念的改变、漆画媒材和语言的拓展与宽泛,突出时代特征,亦是漆画摆脱低水准、工艺小品化、工匠化,走向真正的独立和大美术之中的重要一环。

图式的构建

对当代漆画图式的认识与界定,首先要勇于质疑传统审美经验,不能简单地以是否继承传统工艺技法、掌握传统技艺娴熟程度和髹涂技艺精湛作为单一标准。传统漆艺的语言虽经历了年代久远的技艺锤炼,达到了美轮美奂的境界,但其毕尽是一个时代的产物,是作为器物的髹涂装饰,并非是独立的审美对象。漆画的创作除了图案精致、髹涂精美、工艺精良、工序精到外,在表现语言上应该更多一些画味和随性、灵动和宽泛,有更多一些创新和时代感。当然,这里提到的随意、灵动和宽泛,并非是全盘屏弃章法、不要了解漆性,把漆画画成罩了漆的油画、版画等。更多一些创新和时代感,也决非是无规无矩,消解大漆这一媒质的特殊性。正相反,漆画创作中随意、灵动和宽泛的表现语言,是尽可能的发挥大漆这一特殊材料的属性和独特的视觉审美效果。更加尊重艺术创作规律,更加强化漆画的独特语言。

作为依附于器皿之上的髹涂装饰,演变到今天的“画”,其根本的特征是漆画的独立审美意识的建立。无论是视觉样式还是表现内容,作为现代漆画,应该是体现作品的绘画性、包括图形,符号,色彩的构建,平面与立体框架的突破等。漆画要避免简单的工艺图案化,要多考虑画面构成的诸多关系。无论是具象还是抽象,要注重图形的新颖性和时代感。其中,画面构图是重要环节,漆画的构图和其他画种一样,是形式美感的支柱,是作品成败的关键,必须要有足够的认识。

构图对潜移默化的能量有着非同一般的影响。对构图形式美缺乏一定的研究,其艺术表现是苍白无力的。世界上许多艺术家对构图都有精辟的论述,如:美国艺术家大卫·弗莱恩德在谈到构图时说:“在自由表现和掌握可视因素的结构之间不断地转换。这种把能够选择表现意图的视觉要素按规律可循,又独出心裁不拘一格地加以安排的原则,我们称之为构图原则”。同样,这也是我们漆画创作应遵循的构图原则。对漆画创作中的色彩运用,不能受限与酱褐色之中。大漆的深邃、含蓄,的确妙不可言,不可替代。但是作为现代漆画,单调的色彩、沉闷的色调,已经不能满足今天多元的审美需求。现代漆画创作追求色彩的时尚与丰富性也属必然。外延开放画面的视觉,突破平面与立体的限定,可理解为漆画构图样式的突破与延伸,漆画作品可以不囿于方形和矩形及表面平滑光亮的局限,作品的大小、件数可自由组合,平面、半立体、立体的作品可以有机结合,拓展漆画表现的广阔空间,建立富有时代感的漆画图式框架是我们努力的方向。

内容与表达

现代漆画在表现内容上应该是和其他画种一样,宽泛与多元。艺术作品的表现内容没有范围,仁者见仁、智者见智。人各有所爱,喜欢什么,就画什么,重要的是有感而发,真情流露,可以是具象,可以是抽象,甚至可以将关于制作过程和材料运用通过视觉化表达也理解为内容。

具象表现方面,内容小可到日常生活中的一碗、一勺,自然界的一草一木,大可到场面壮观的人流潮涌,宇宙星空。没有任何具体限定。我以为,作品表现什么并不重要,重要的是属于你自己的发现。你对所表现对象的切入点和视角定位,这是你的理解能力和表达能力的体现。例如:出生在前布科维那(罗马尼亚),长期旅居法国和纽约的当代画家阿利卡的一幅作品《山姆的勺》,这件作品的内容来自极其普通的日常生活。

作者相信任何一件微小的事情都可能具有意义,作品取材于唾手可得的“本土”物品。作品看似平淡却很有亲和力,非常感人。相比之下,我们的漆画所表现出来的一山、一木、一物、一景等,就缺少了立意与想法。漆画的小品化、简单化、工艺化的现象较为普遍。

抽象表现方面,漆画应该有更大的空间,点,线,面的构成,符号,排列,秩序,重复等等,通过材料和工艺处理,应该更加出彩,更加具有时代气息。

更宽泛的来说,“形式即内容”,具象作品中的场景,人物,事件,故事,具体的物件等表现是内容,抽象作品中的点,线,面,色等表现是内容,还有,每髹涂一道色漆,反复叠加和反复打磨,留下的过程痕迹、苎麻裱褙和灰料粗细之间的结合运用以及瓦灰调入大漆通过挂刷留下的印迹的视觉效果,也应该是表现内容。

为此,现代漆画要真正确立其独立画种的地位,就必须使现代漆画除了能具有装饰点缀、性情陶冶功能之外,要强调作品的内涵与观念创新,任何一件作品应该是作者情感经验的体现,是对生存状态的独立思考,是艺术家的情感、阅历、修养的体现。为此,提高作者的综合修养,注重作品的个性表达,掌握和尊重漆性,关注当下,符合时代审美需求,是提升漆画作品品味的重要之举。

传承与创新

我国髹漆工艺源远流长,历史上的漆器作品的涂装可为千文万华,纷然不可胜识,堪称世界之绝,直至今天当我们再次欣赏着前辈们的那一件件精美无比、光辉依然的杰作,无不为之激动与骄傲。不可否认,我们的漆艺前辈们在长期的漆艺实践中,总结和积累的丰富髹漆工艺、制作方法、审美情趣等为我们后人留下了无比珍贵的财富。今天漆画的成长,源自于这块肥沃的土壤。然而,漆艺发展的土壤需要施肥和改良,漆画的种子需要优选和进化。历史必须在发展中延续,先人为我们留下的财富不应该把它当作包袱。历史上不同时期的漆艺作品都应视为其那个时代的社会反映。无论是题材、工艺、材料、功能都是一个时代的缩影。漆画的发展,是时代的审美需求。鉴此,我的较早时期作品《人、兽、佛系列》,《古格印象系列》在图式构架,画面构图上,都进行了尝试和突破,作品已不是正常的正方形和矩形,而是不规则形等。我的一些立体漆艺作品,在传统脱胎材料上,也作了一些尝试,结合3d打印和运用玻璃钢材料和现代金属材料,髹涂的漆面与裸裸露的金属作对比,形成新的视觉图像等。

近来,我更加关注大漆的本体语言,作品正在通过一种更单纯,更直接的方式去表达。关注大漆材料本身带给我们的除视觉感受之外的价值意义,包括艺术,人文,哲学,科技等,并通过对传统髤漆技艺的学习与实践,将我理解和掌握的一些传统髤漆技艺转化到我的作品中,时代特征突出,个体语言鲜明和独立批判精神一定是架构作品价值的核心。我的《集聚系列》作品,受启于一种叫犀皮和金虫的工艺技法。通过自己对犀皮和金虫技法的理解和工艺改变,为我提供了无限的创作空间。通过变化,使画面中产生似犀皮非犀皮,似金虫非金虫的圆点正是我需要的效果,那种布满整个画面通过数遍髹涂精心设计的色漆,再经不断打磨后呈现的带有色圈纹的密集圆点给你有一种小到微观细胞大到宇宙浩瀚无垠的空间图像表达。在这里,已经不是一种简单技艺再现,它更多的是以一个视觉图像所带来的一种观念表达。

纵观中国漆艺历史,如从新石器时期的漆器,主要是生活器皿为主,禹制漆器,髹以漆液,“墨染其外,朱染其内,”是自然美与实用的结合,是一种自发的、朴素的运用。到楚汉时期的髹饰工艺与其他工艺的结合如金工工艺,出现了镂金、刻银、贴花等技法,以至到汉唐的金银平脱、雕漆、帷漆等,再到宋、元的剔彩、犀皮等、直至明、清的描金和擦漆、款彩、云雕等的各类漆艺作品,均是各个时期的重要工艺手法、材料运用,审美标准、价值观等的反映,是各个时期社会进步的标志。不同时期的漆艺作品,都是在沿袭其前人基础上的传承和发展的结果。为此,我们今天同样应该自觉地拓展传统漆艺的技法,勇于创新发展,拥抱时代,反映当下,不负先人,使脱胎于传统漆器的当代漆画融人当代艺术主流成为必然而努力髤行。

作者:翁纪军(上海美协漆画艺委会主任)

“漆彩东方”

第四届上海漆画展

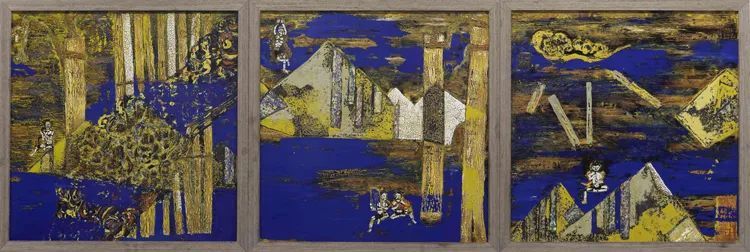

刘静静 山乐

60x60cm x3

黄阿忠 小憩

60x60cm

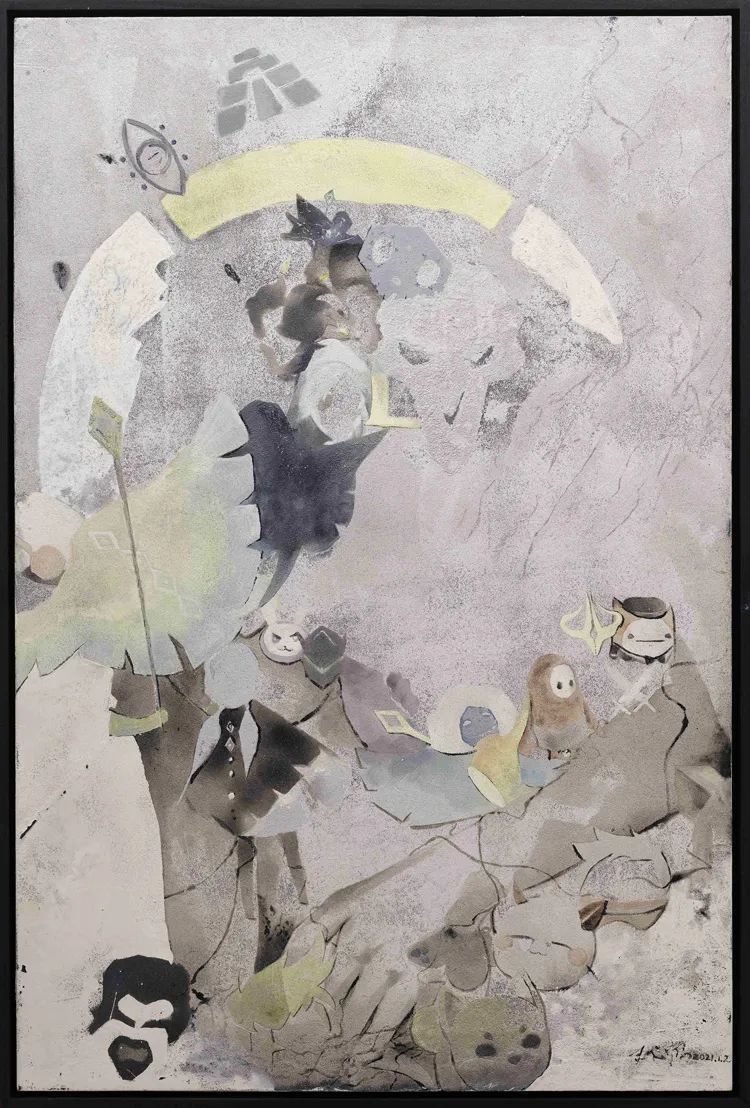

王心怡 侵.守

120x80cm

张辰冬 干漆再造实验室——03号标本

120x80cm

邹迎双 迎春

100x60cm x3

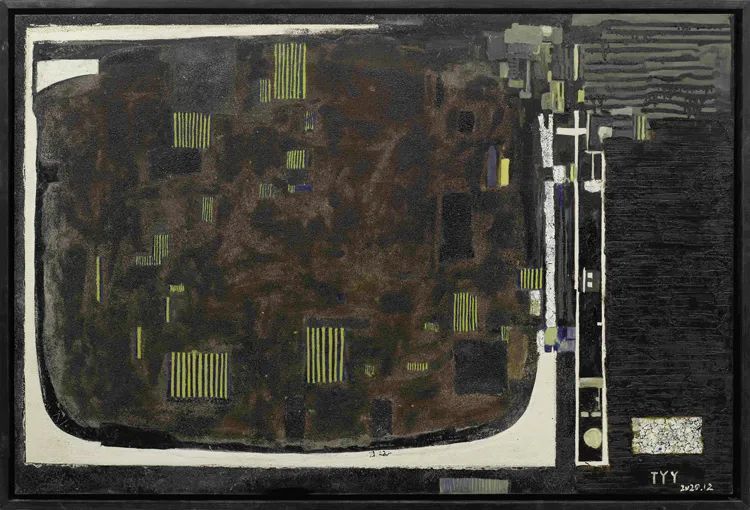

陶依洋 旧电视

80x120cm

王仪 x的风景 2021

150x150cm

韦萍 数码a413

120x120cm

沈雪江 守望

80x60cm

陈玉明 和谐

120x80cm

上观号作者:上海市美术家协会