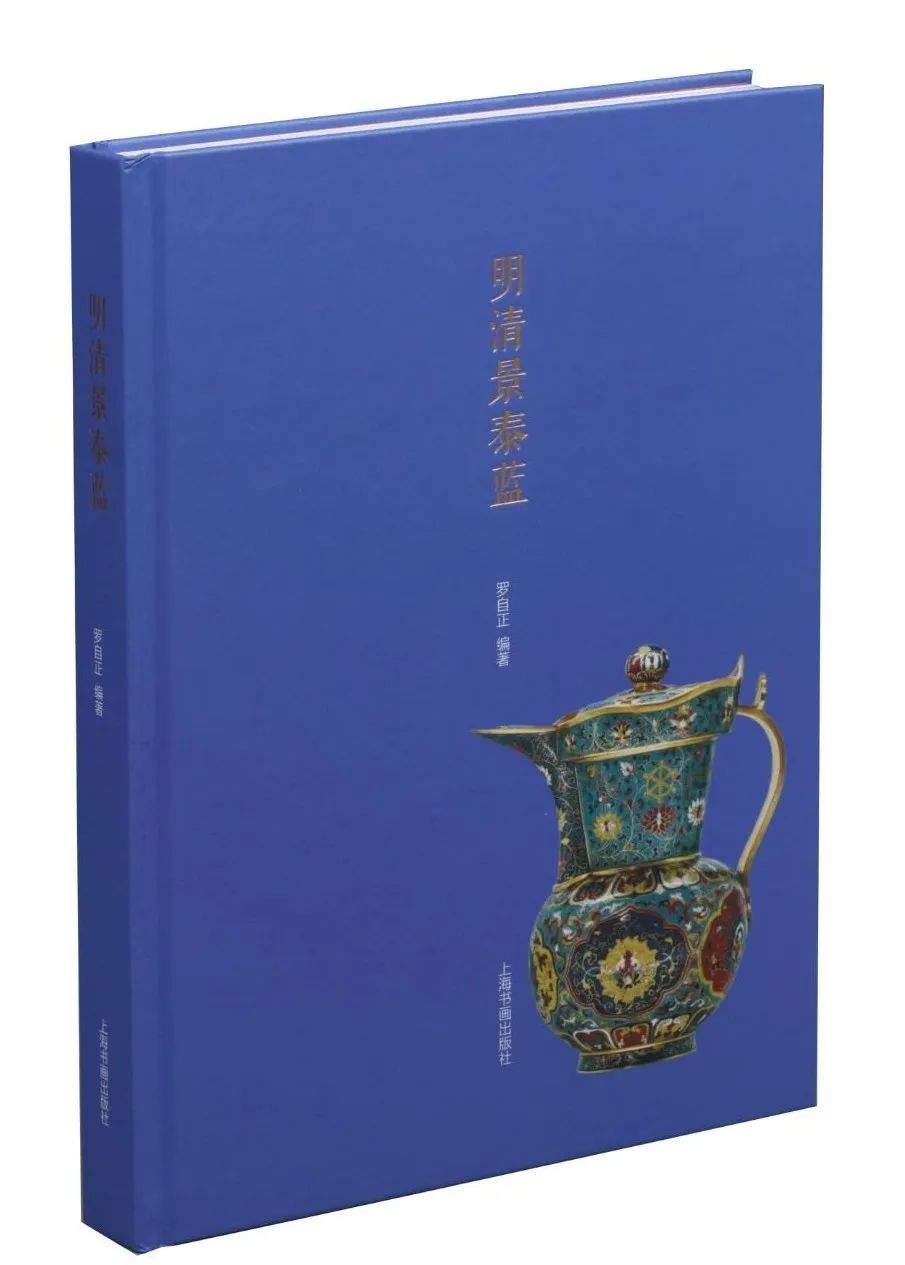

《明清景泰蓝》

罗自正 编著

上海书画出版社

景泰蓝(cloisonne),中国的著名特种金属工艺品类之一,以制作工艺繁复、成品精美而著名。景泰蓝正名“铜胎掐丝珐琅”,俗名“珐蓝”,又称“嵌珐琅”,是一种在铜质的胎型上,用柔软的扁铜丝,掐成各种花纹焊上,然后把珐琅质的色釉填充在花纹内烧制而成的器物。景泰蓝正因其工艺繁复,民间仿制成本高昂,而成为了为数不多的宫廷独有的艺术门类,民间罗自正专门收藏明清景泰蓝二十余年,精选了部分藏品,编辑成书,将这项非物质文化遗产传承下去、发扬光大。

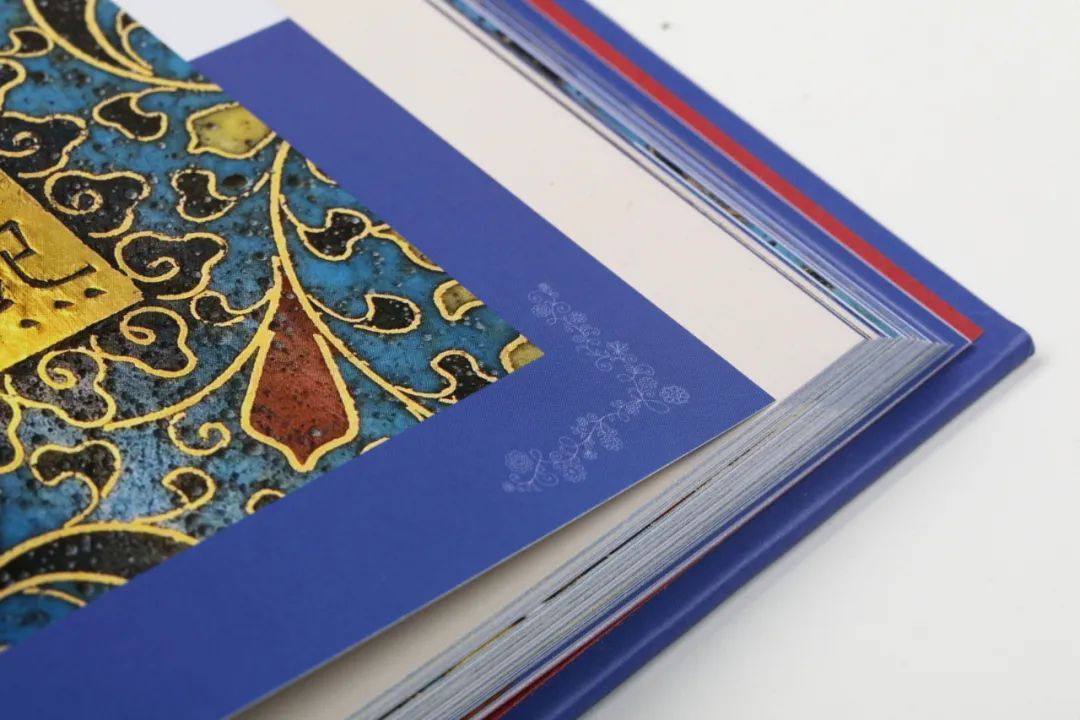

书影

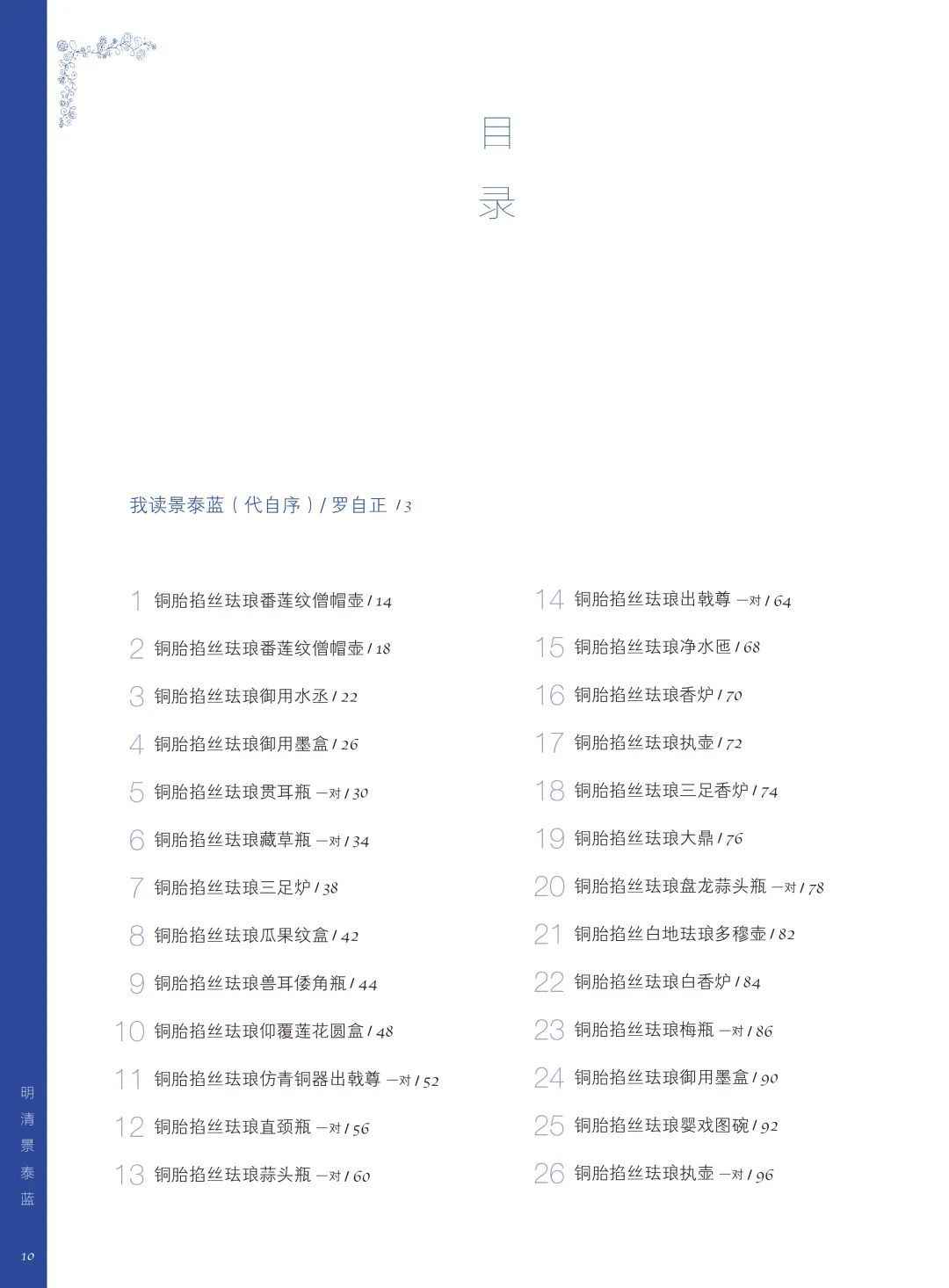

82件明清景泰蓝总目录

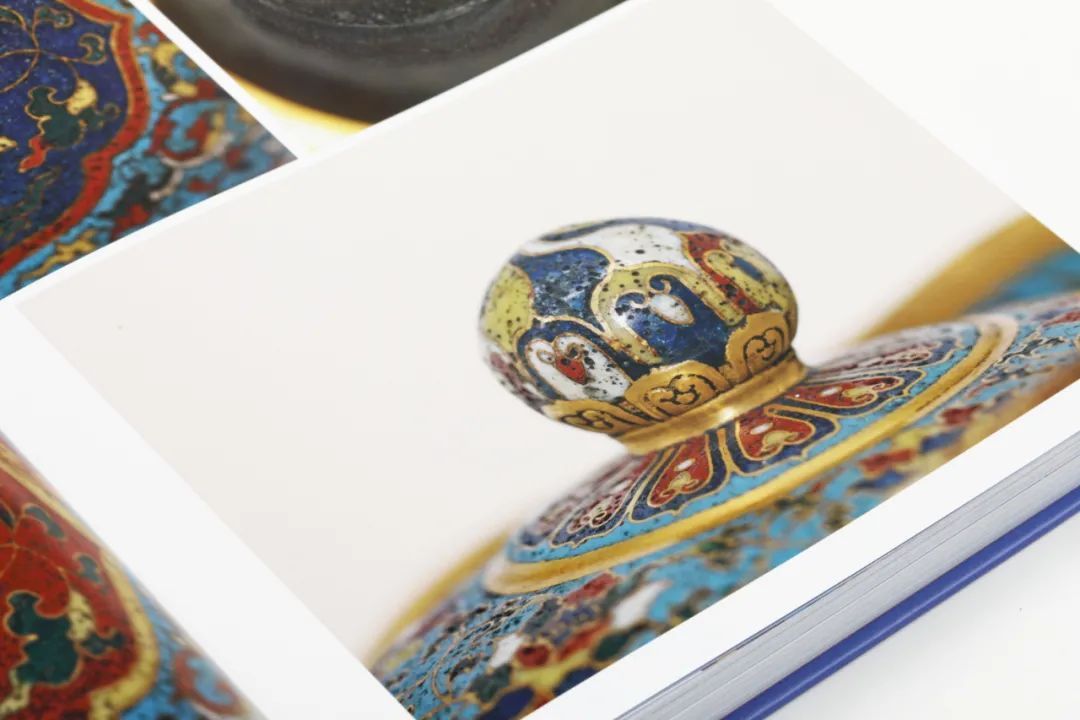

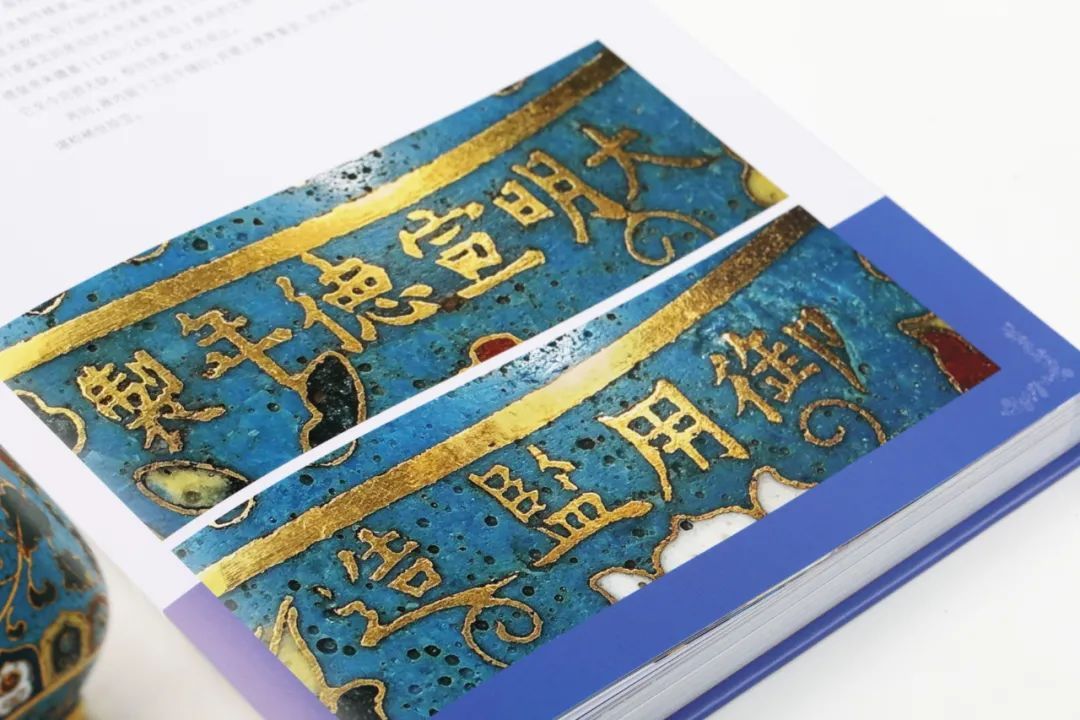

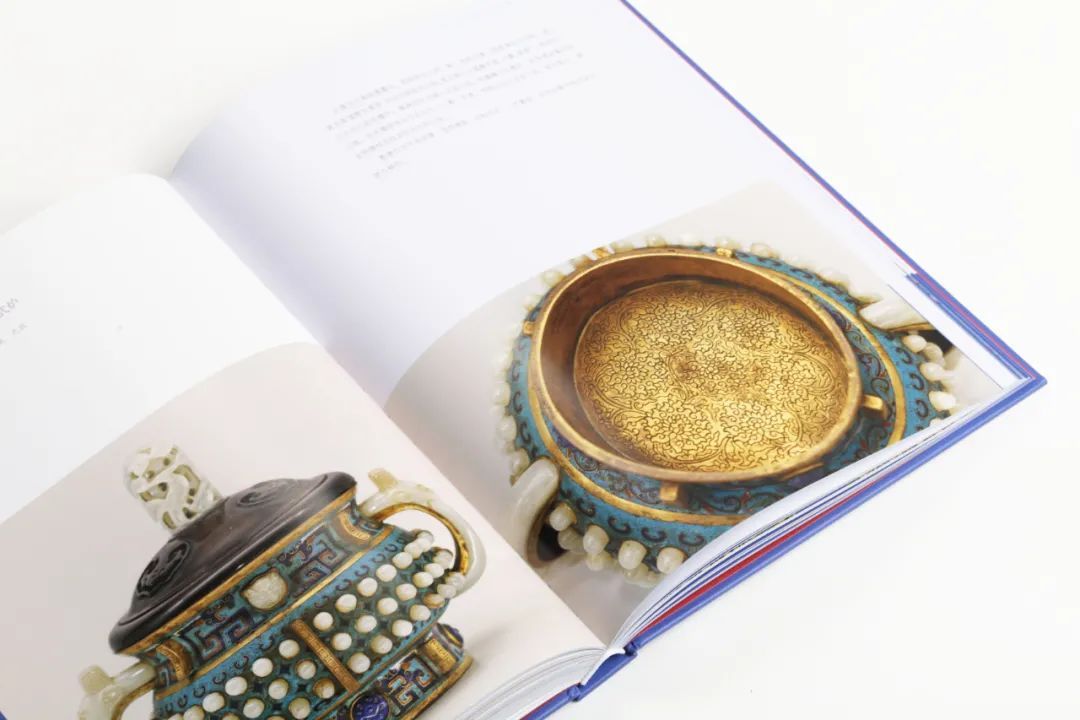

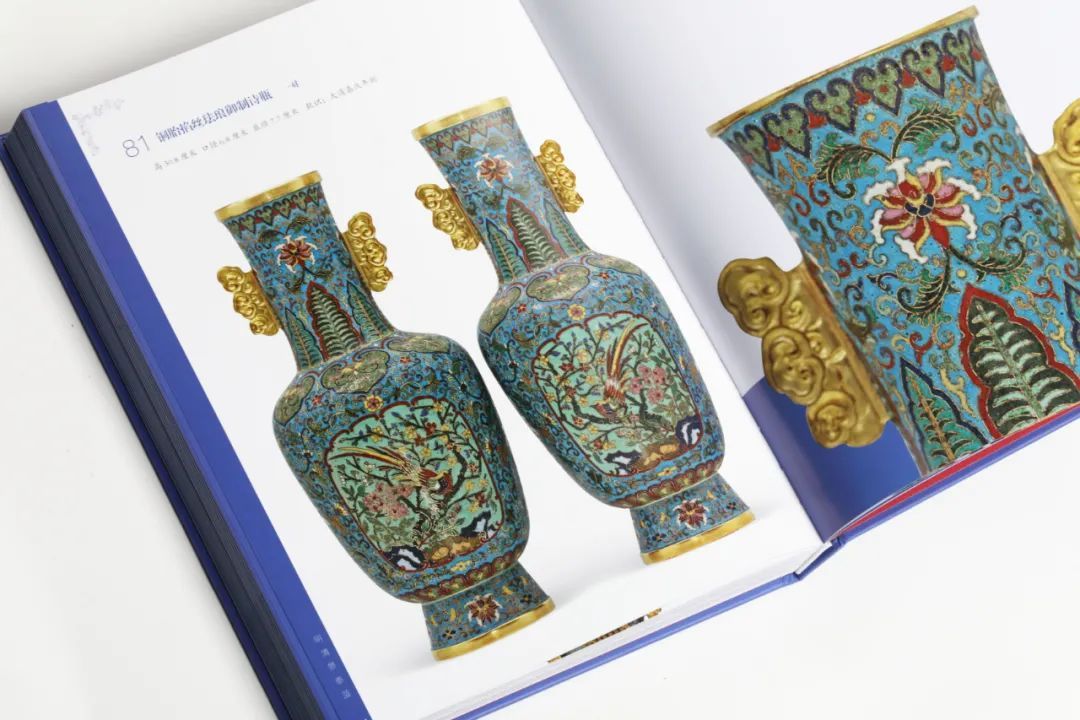

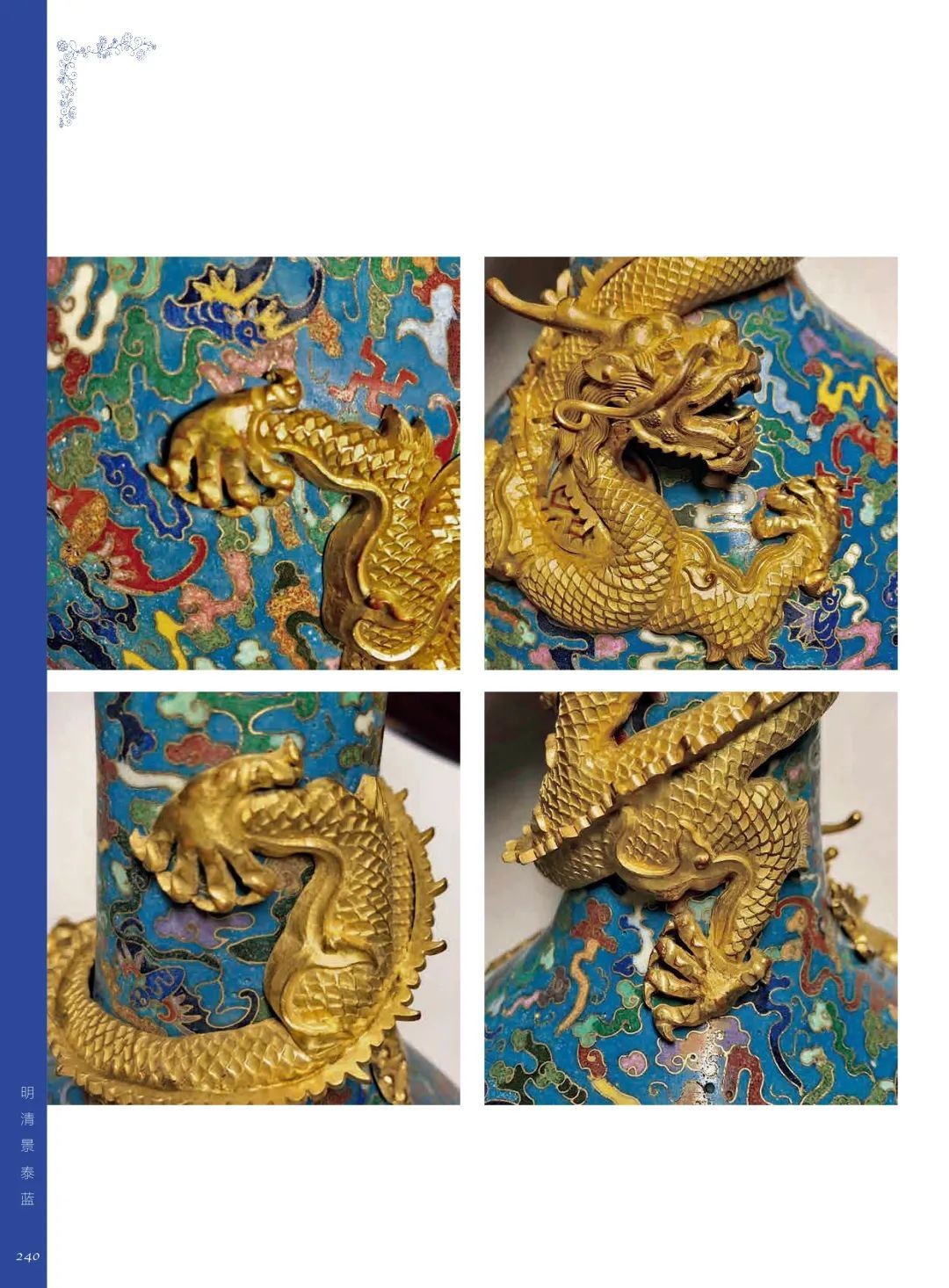

内页欣赏

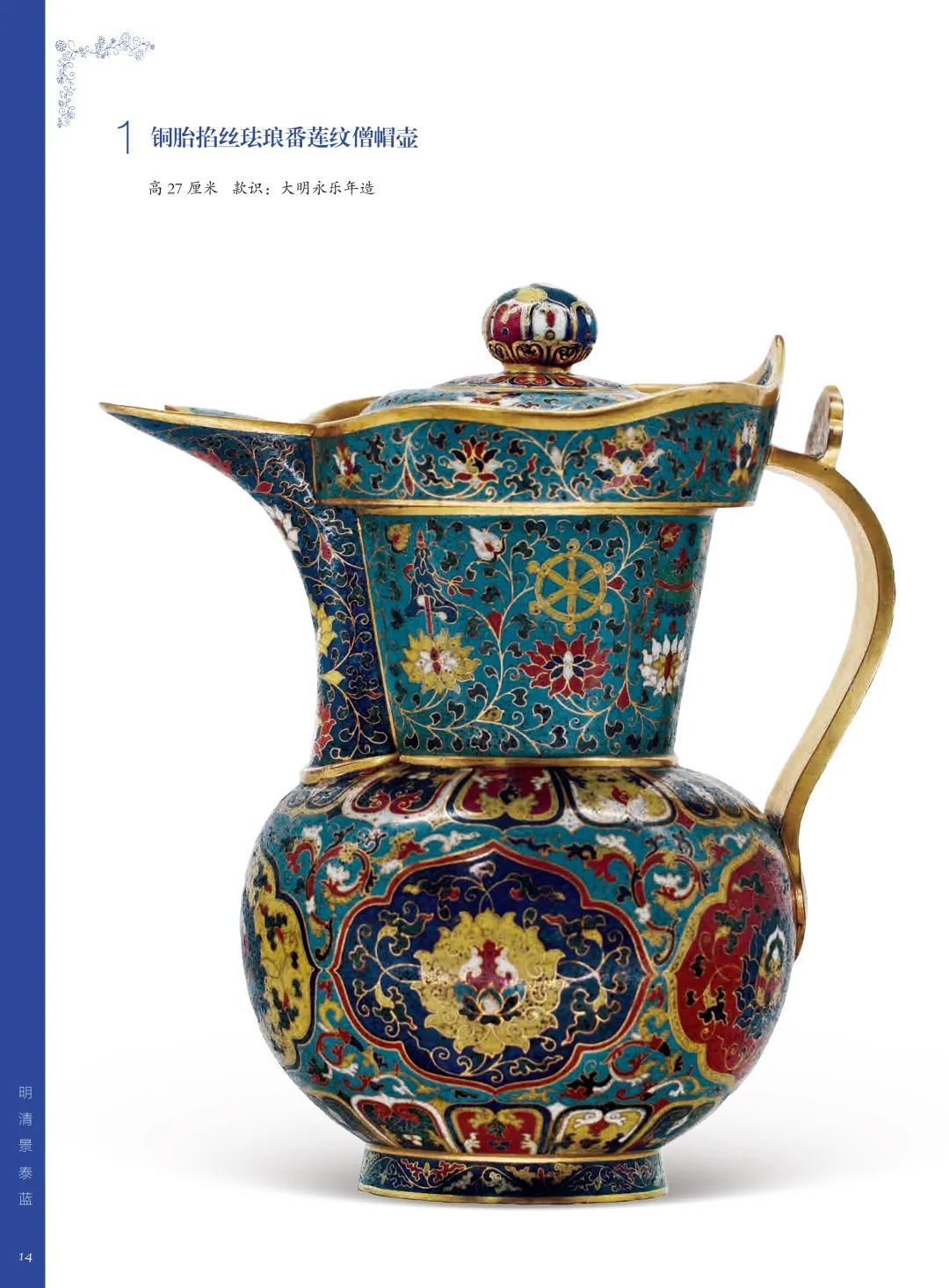

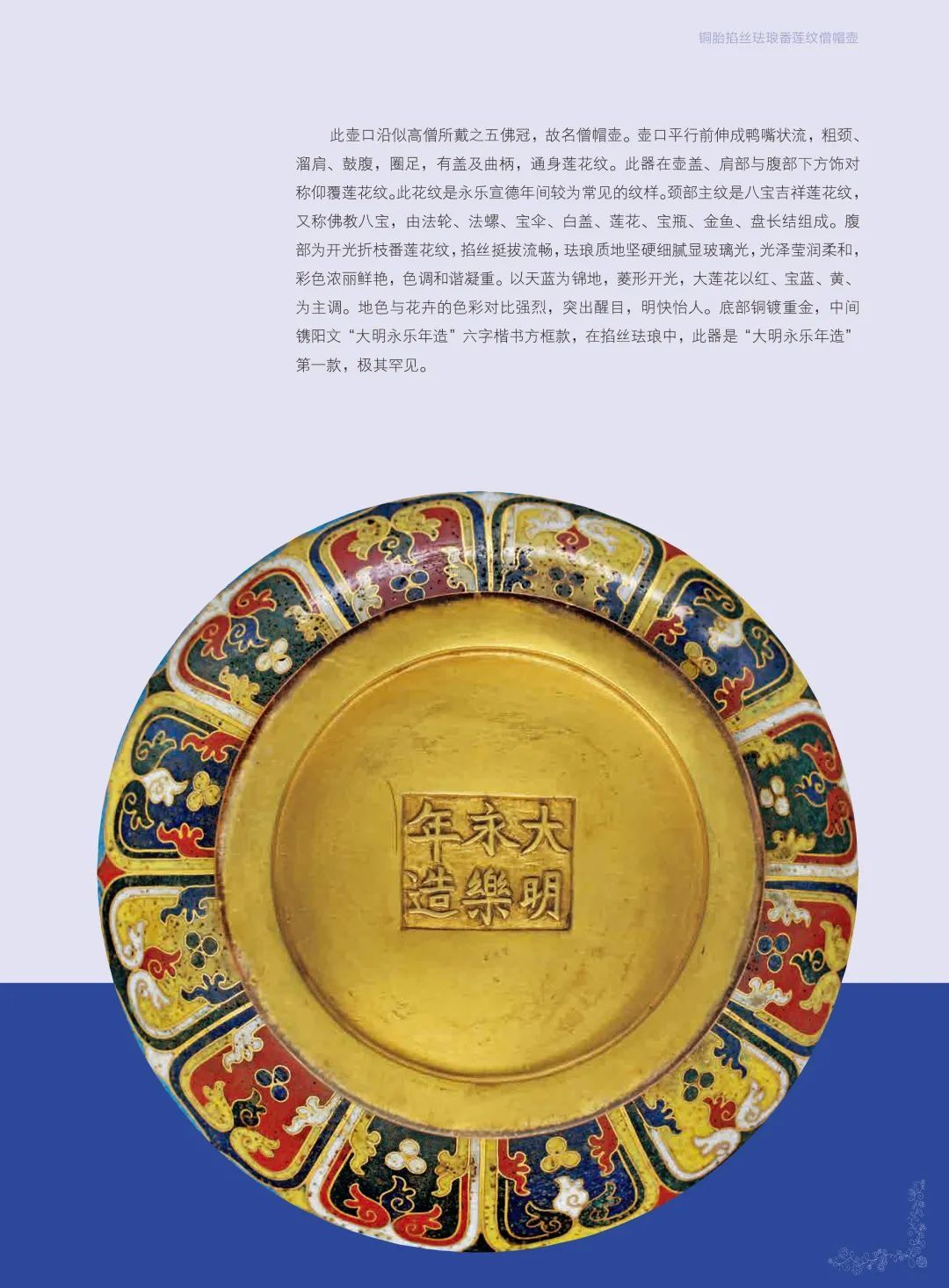

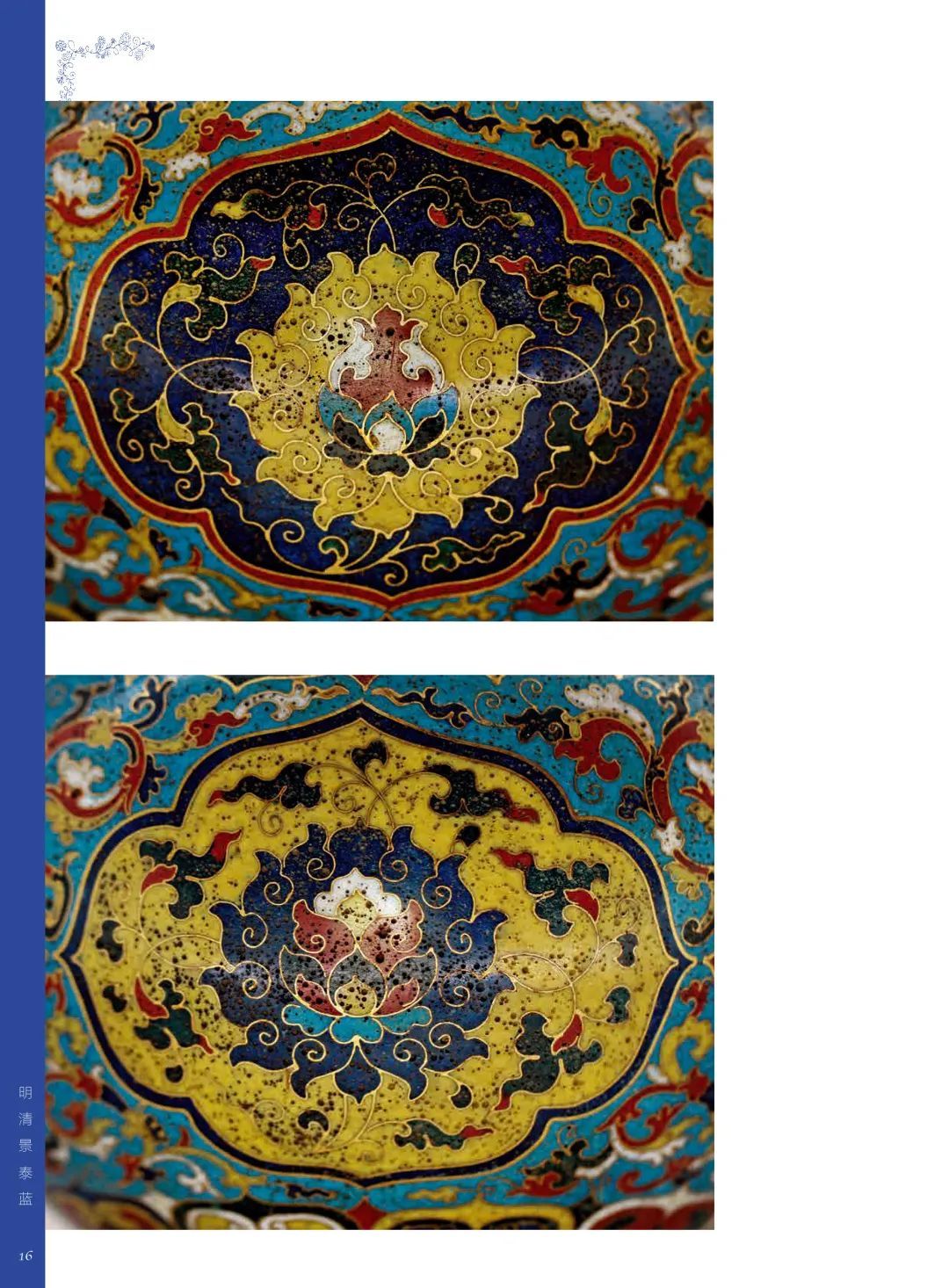

铜胎掐丝珐琅番莲纹僧帽壶

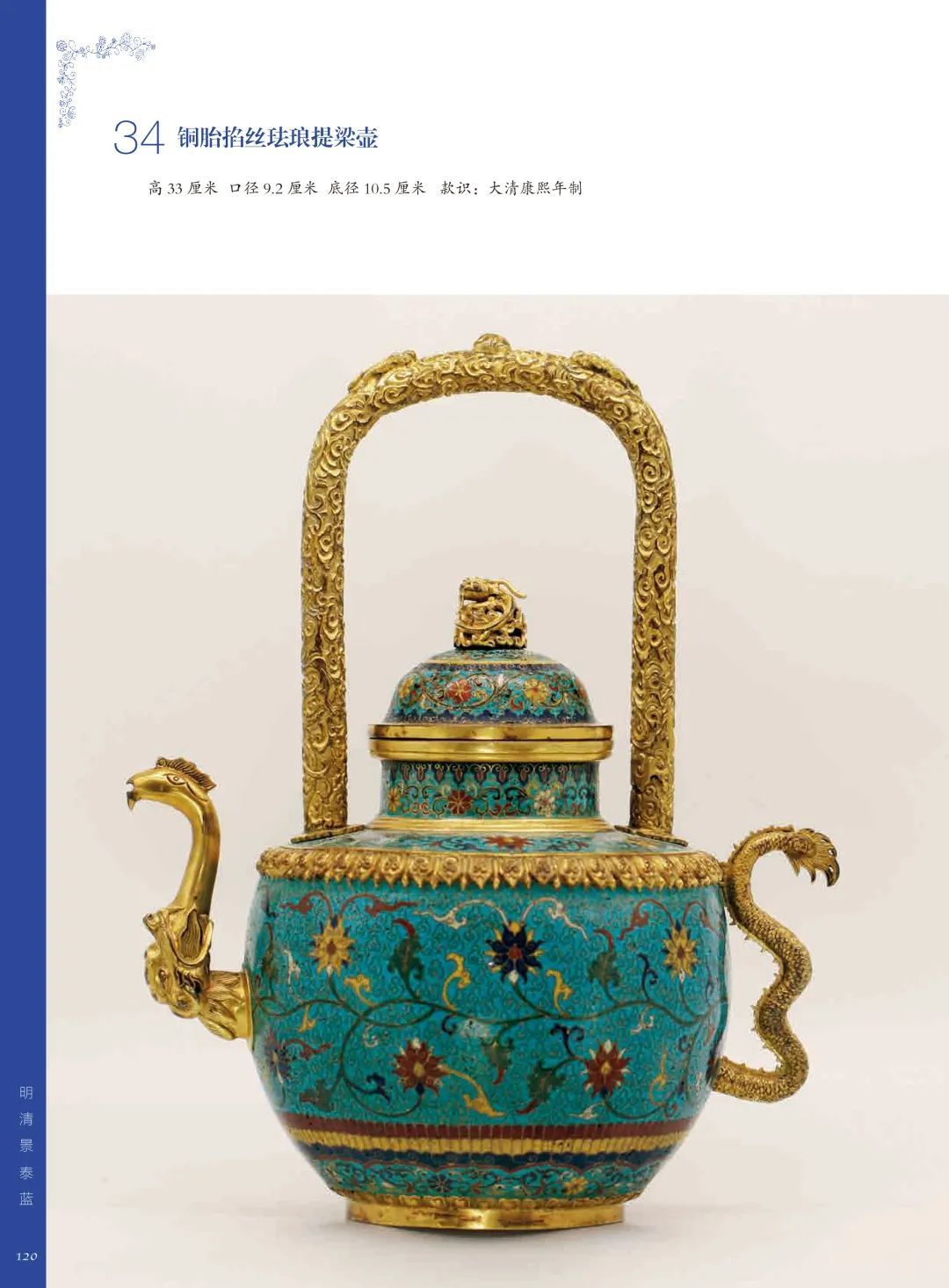

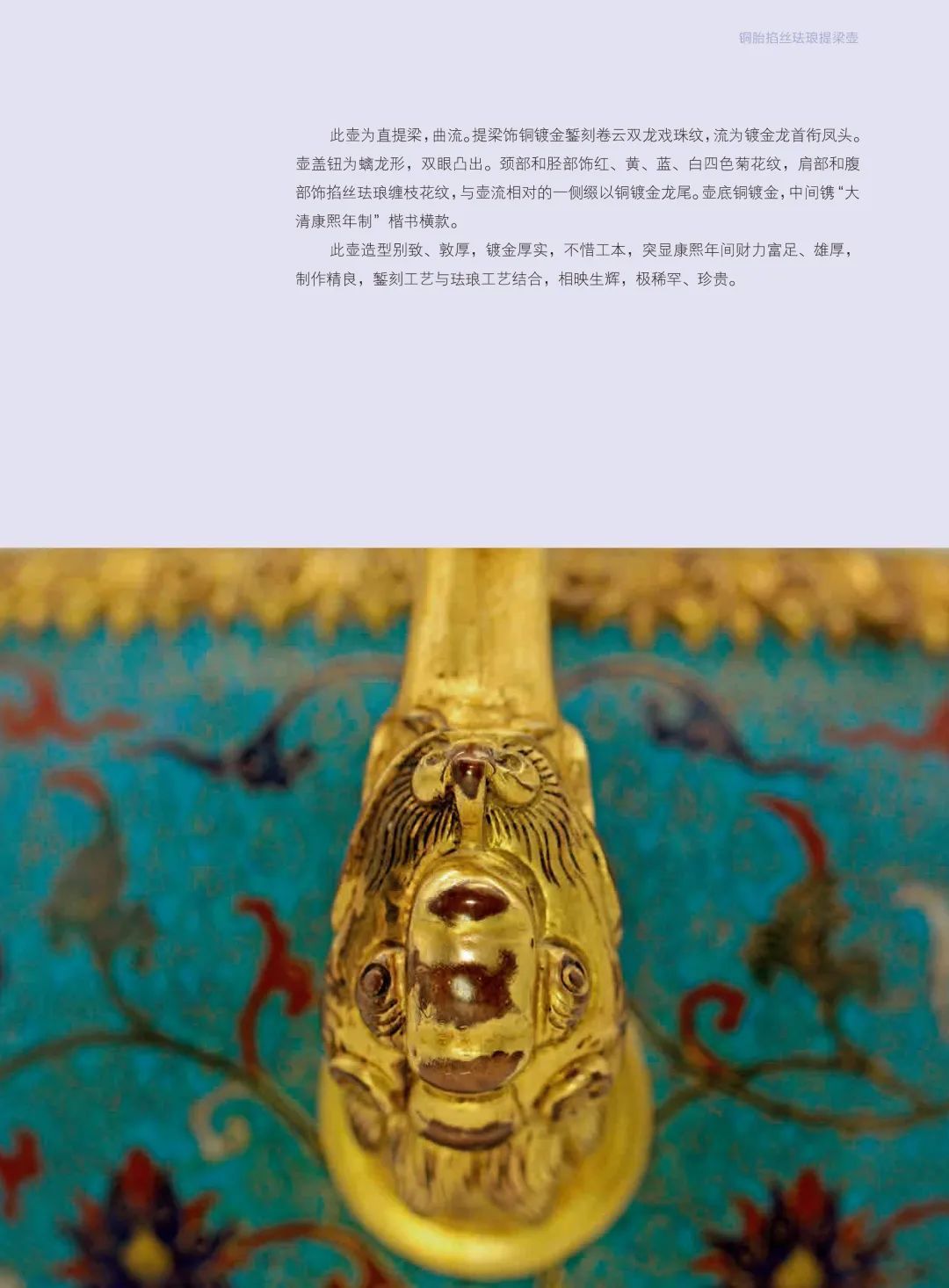

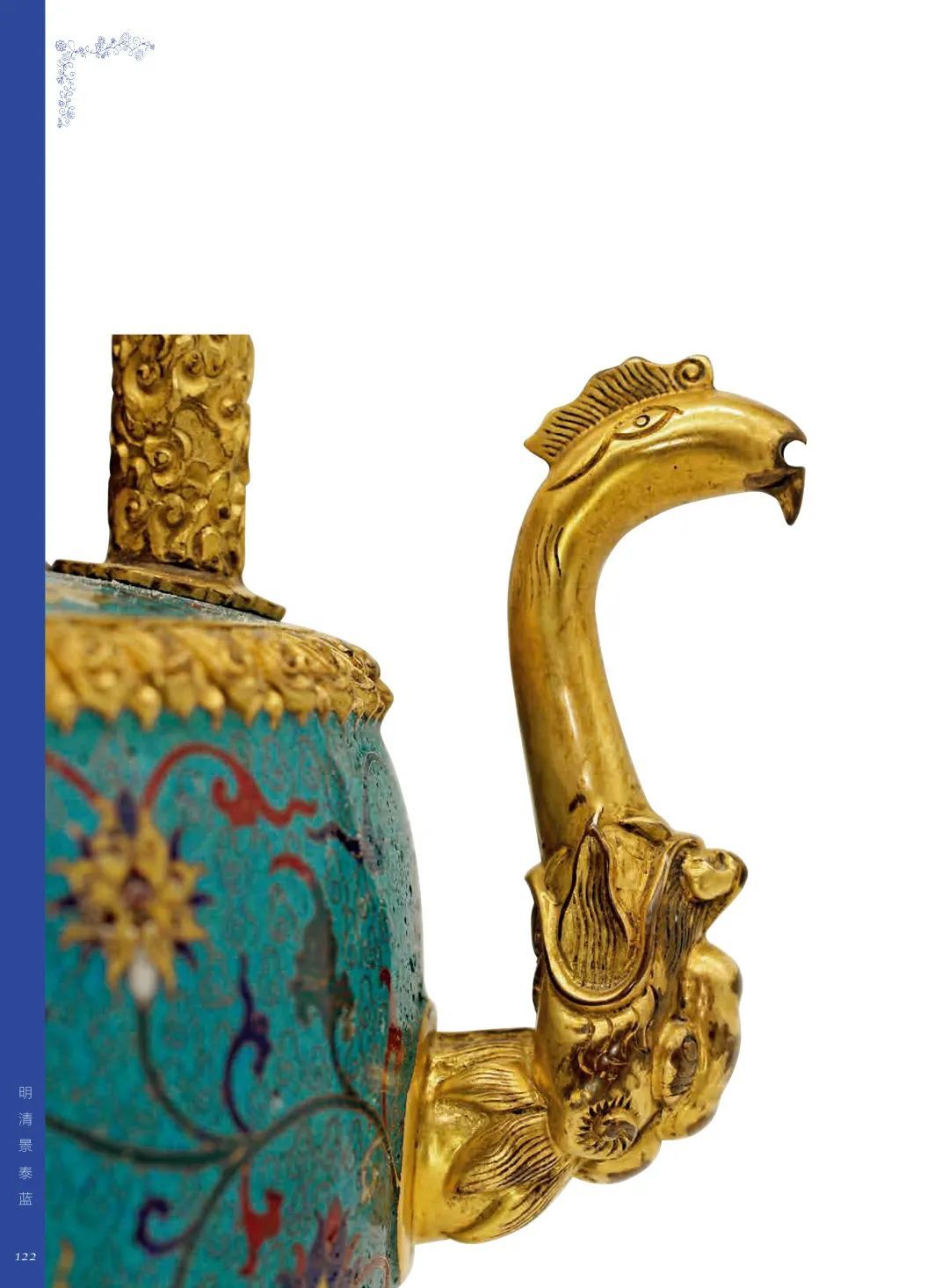

铜胎掐丝珐琅提梁壶

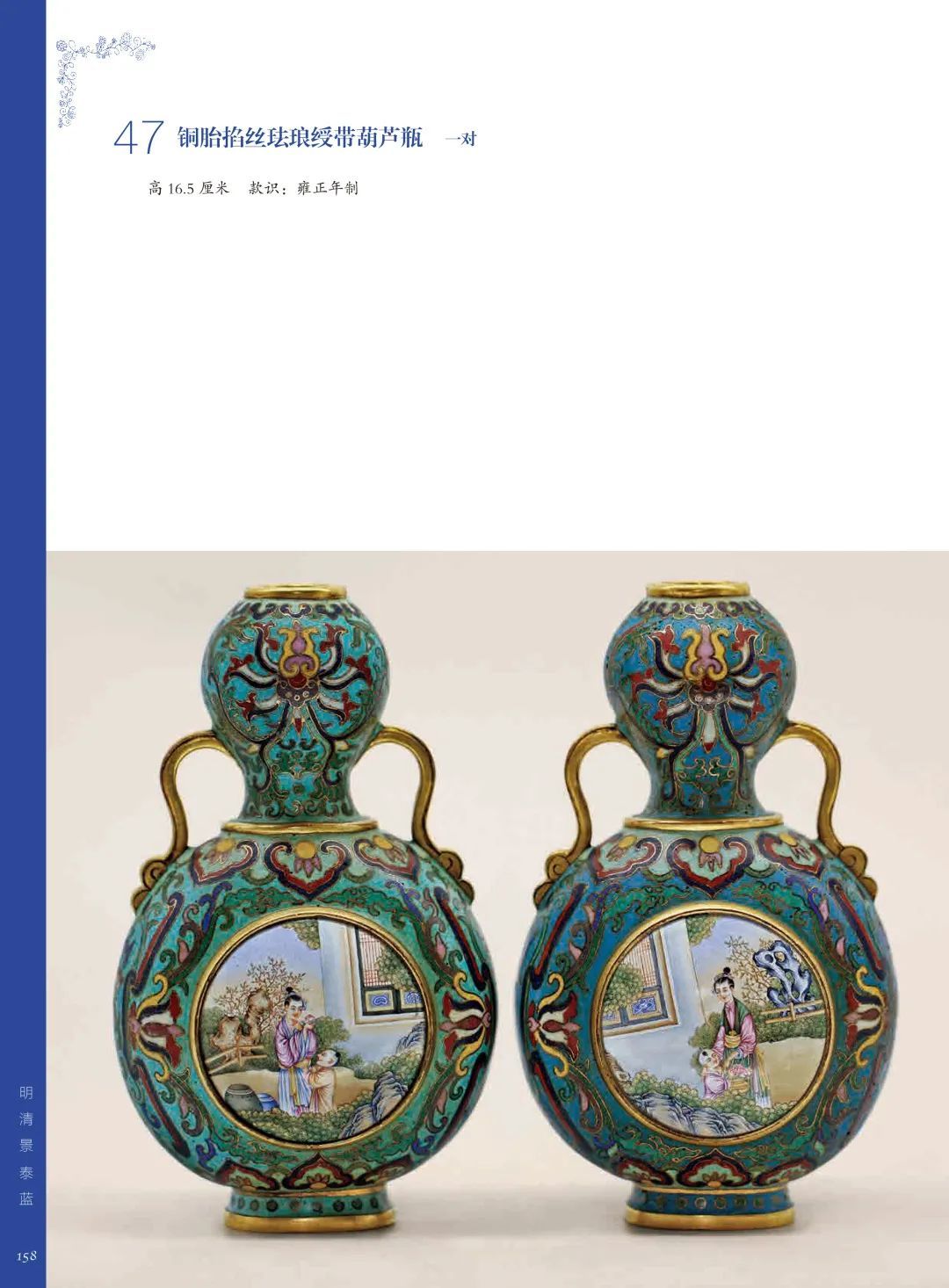

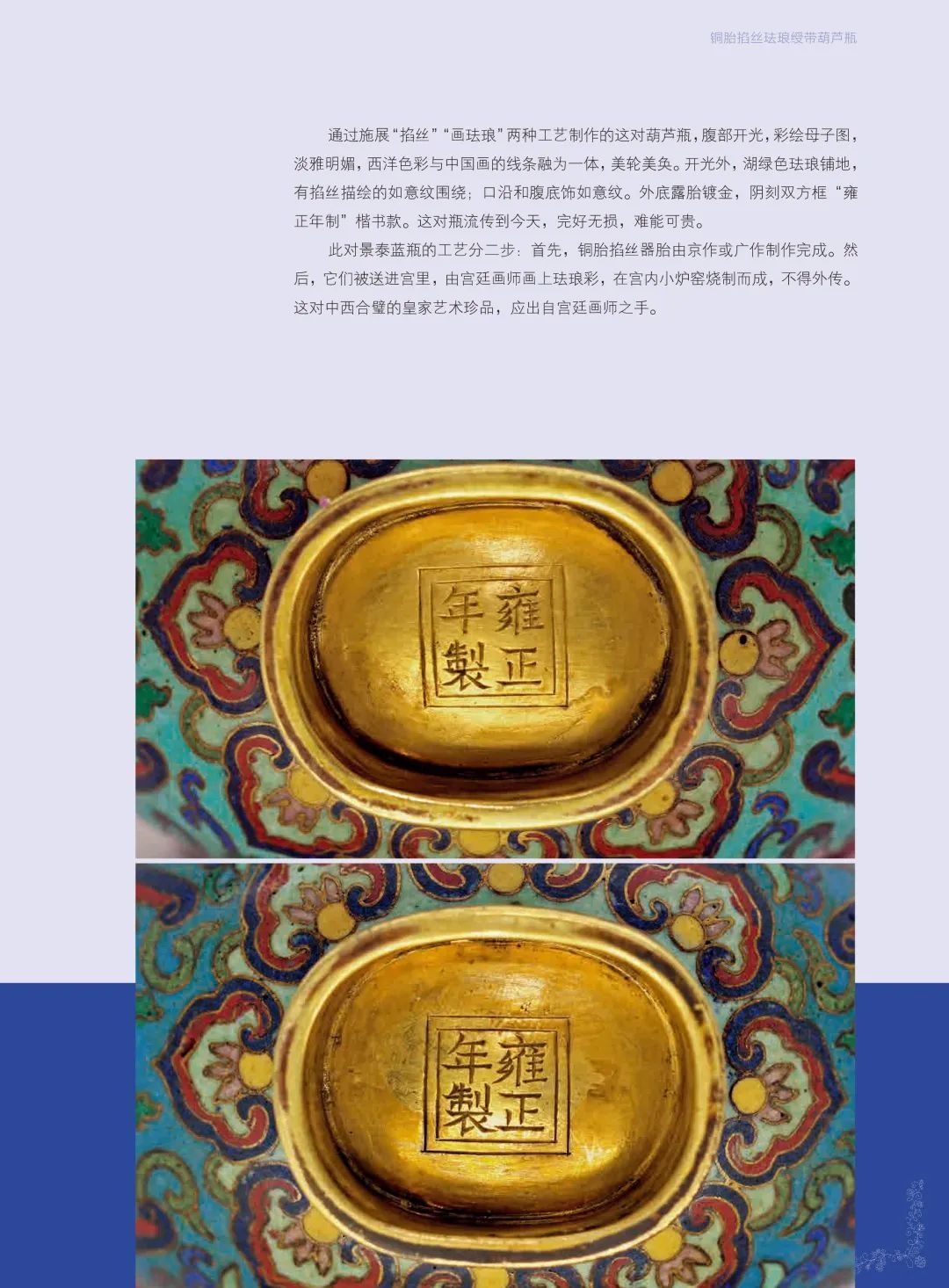

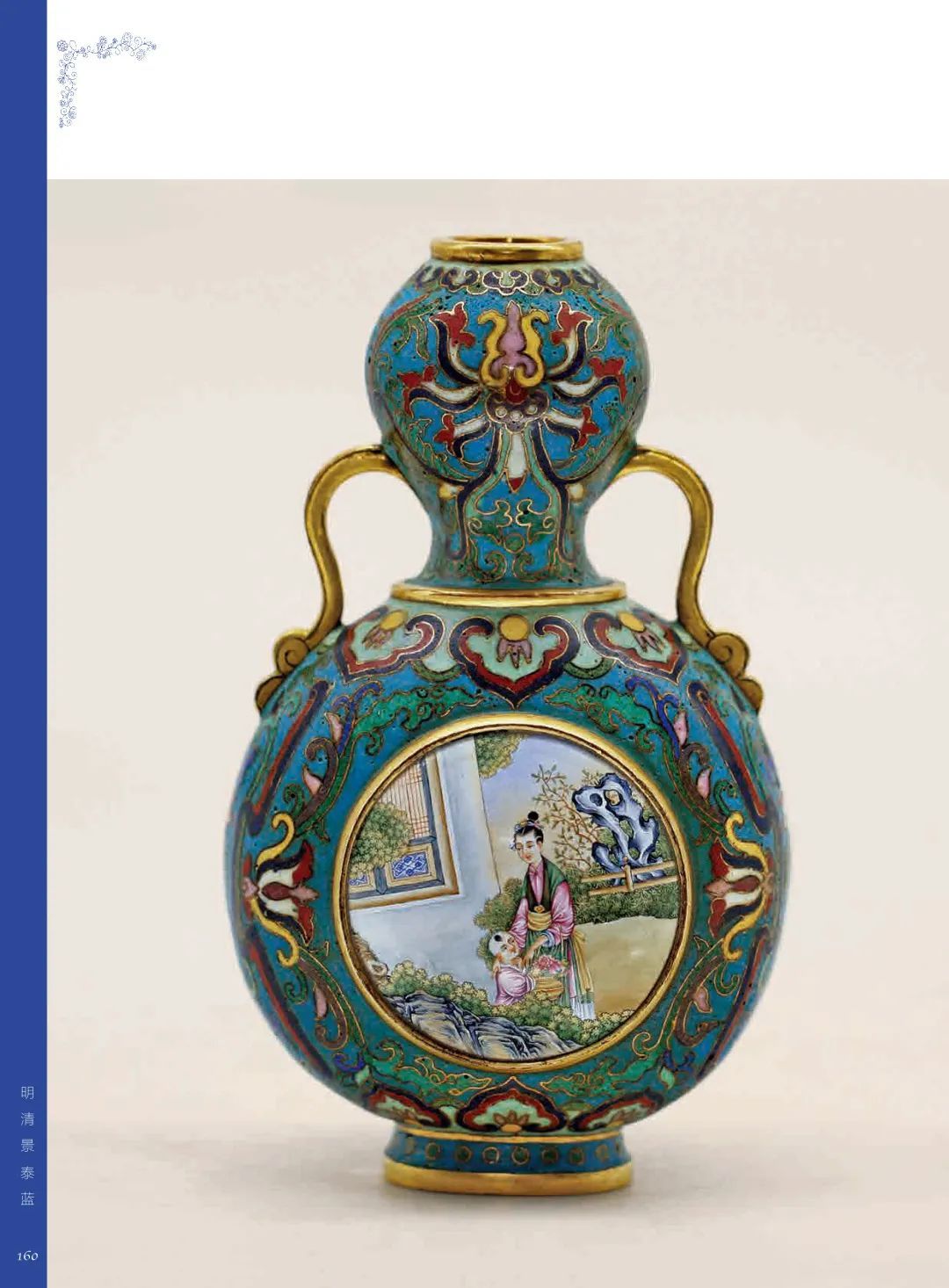

铜胎掐丝珐琅绶带葫芦瓶(一对)

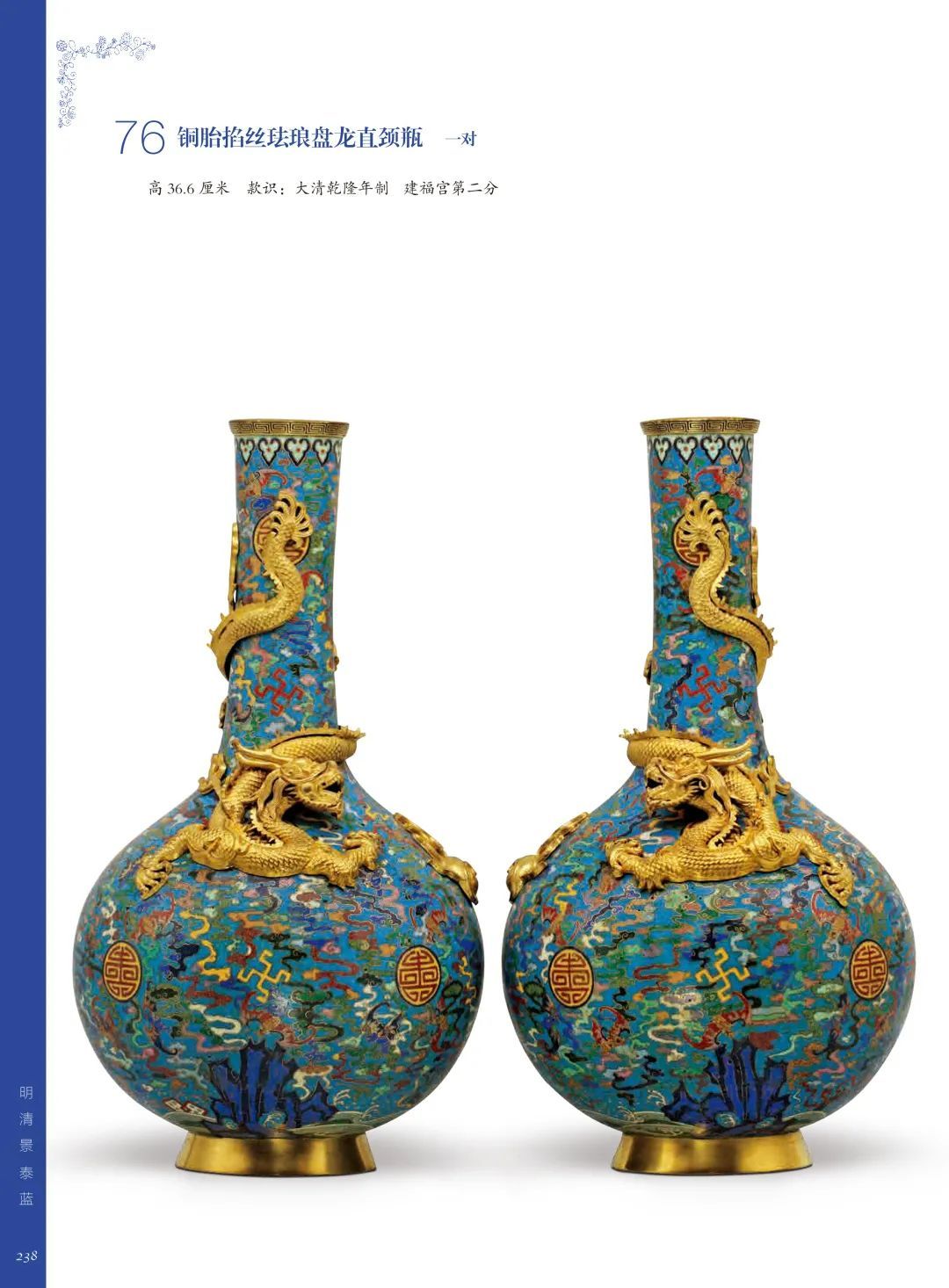

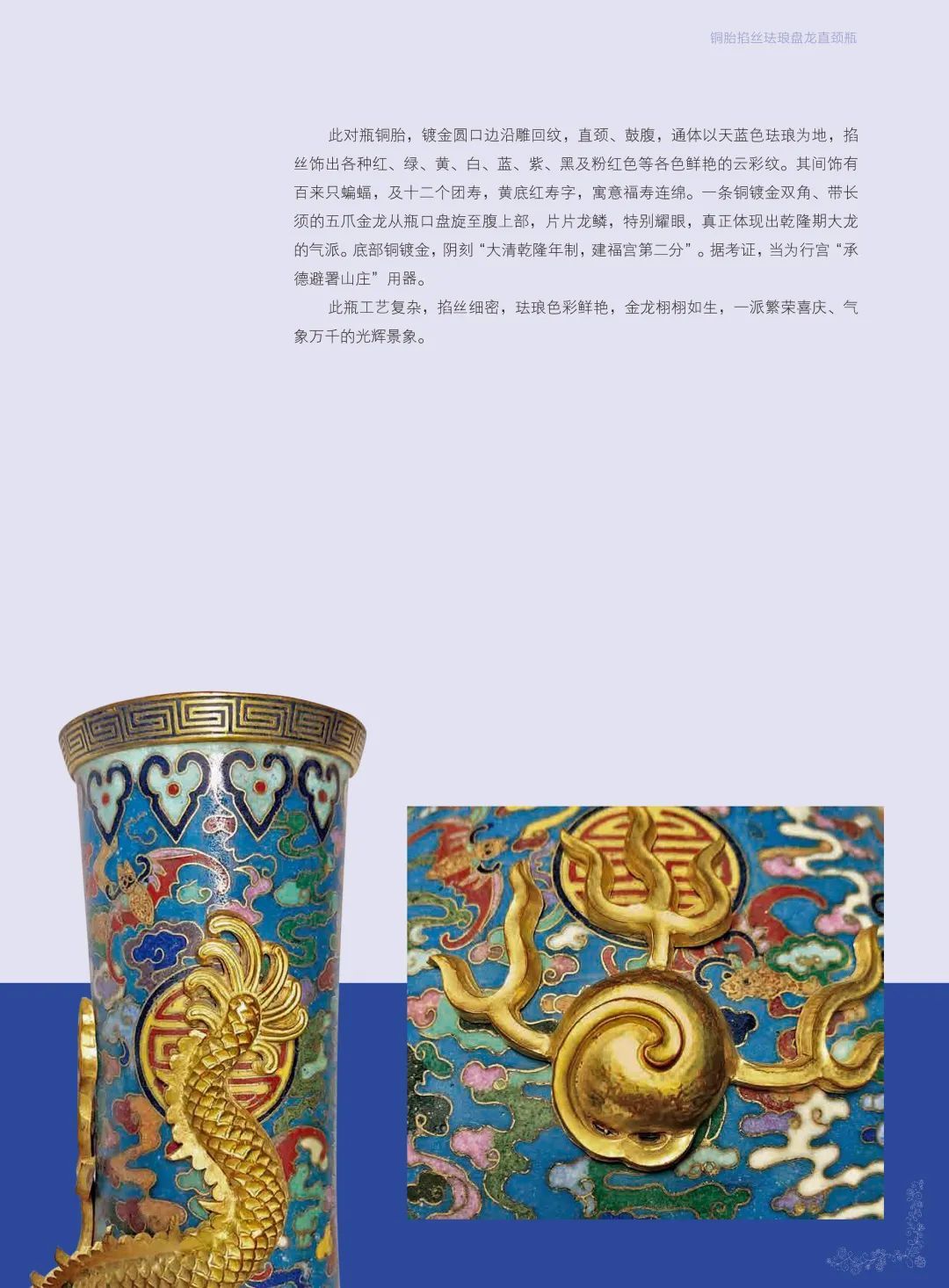

铜胎掐丝珐琅盘龙直颈瓶(一对)

精彩书摘

大英博物馆2014年曾举办轰动一时的“明:皇朝盛世五十年”大展,海报封面就是这只明宣德掐丝珐琅云龙纹盖罐。这件明代的大罐足足有62厘米高,让每一位来到大英博物馆中国展厅的观众都为之驻足。

那些创下天价拍卖记录的景泰蓝稀世珍品

2010年6月,在巴黎佳士得“the juan jose amezaga珐琅器珍藏”拍卖中,一对清乾隆掐丝珐琅胡人像更是以652.8万欧元(4987万元人民币)高价成交。此对人像造工精细,衣折线条逼真,尽显工匠精湛高超的工艺,是乾隆年间掐丝珐琅器登峰造极之作,极为珍罕。

2010年香港佳士得春拍,一对清雍正御制掐丝珐琅双鹤香炉,成交价高达1.29亿港元。

2011年佳士得香港春季拍卖会,清乾隆御制鎏金铜胎掐丝珐琅“春寿”宝盒以5106万港币成交。

借用“大象世界”的一句话,“在古代,它可能是唯一只在宫廷,从未流入民间的极致工艺品”。掐丝珐琅不像陶瓷、玉器、家具等其他工艺门类,它在元明清三朝都只是宫廷所专门生产,而没有流入民间,它也有一个可能在公众心目中更加通俗的名字——景泰蓝。

从舶来之子到皇室正统看“景泰蓝”如何逆袭人生

如今学术界普遍认为,元代时期,蒙古铁骑席卷欧亚大陆之际,掐丝珐琅工艺由此传入了中原地区,掐丝珐琅工艺繁复绵密、色彩辉煌灿烂,深得元、明、清历朝统治者的喜爱。

在明代景泰年间,掐丝珐琅工艺达到一个巅峰,便留下了景泰蓝这一名称。不过当时许多“景泰年制”款的珐琅器是由元代或明初的旧器拼配、补配、改款、加款后重新制作而成。明末成书的《春明梦余录》将艳丽的景泰珐琅与宣德铜器、永乐雕漆、成化斗彩并驾齐驱,认为它们“精巧远迈前古”。

到了明末,极度奢华费工的掐丝珐琅器一度停产,一直到了康熙时期,宫内设立珐琅作,专门研发珐琅器。由于康熙把目光更多地转移到画珐琅的新技术上,以致于忽略掐丝珐琅的制作,因此康熙朝掐丝珐琅数量并不多。雍正朝延续了掐丝珐琅器的生产,但如今所见落雍正款的掐丝珐琅仅有台北故宫博物院收藏的一件仿古豆形器。

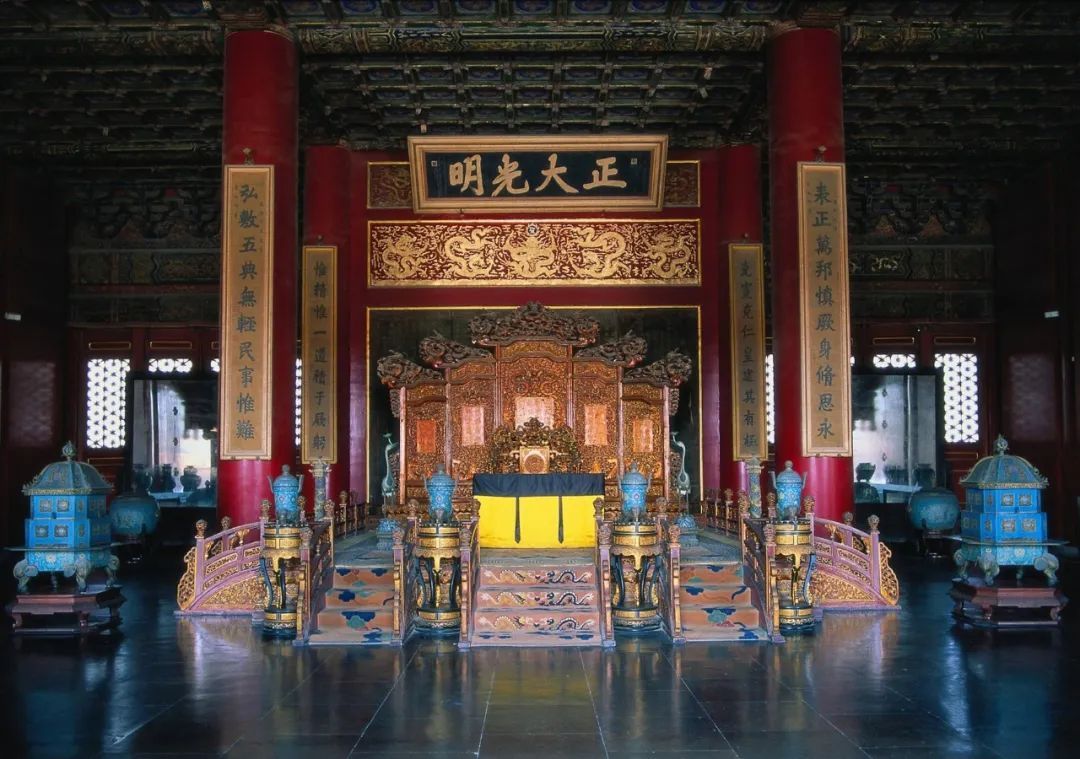

故宫乾清宫

而到了乾隆时期,掐丝珐琅工艺全面兴盛,乾隆朝的掐丝珐琅包括了宫廷陈设、宗教仪典、日常实用器等等,除了延续传统纹饰之外,乾隆皇帝还把古代书画名迹巧妙地运用到掐丝珐琅的纹饰中,以追求绘画艺术与珐琅工艺的完美结合。可以说,继“景泰蓝”之后,乾隆朝的掐丝珐琅器成就了一个新的巅峰。随着宫廷园囿的扩建、圆明园的扩改工程和西洋水法楼的新建,乾隆一朝诞生了大量精美的掐丝珐琅陈设器、实用器以及仿古器。

提梁壶

收藏家马未都说:“景泰蓝艺术是中国宫廷独有的艺术,元朝人打到欧洲的时候,从欧洲将技艺学回。进入中国以后,被中国宫廷重视。我们大多数艺术形态,都是官民共享的,比如陶瓷、玉器、家具,式样虽有所不同,用途却大同小异。唯独景泰蓝从元明清三朝没有流落到民间,所以景泰蓝是一个非常神秘的艺术品。景泰蓝的仿制,一直是一个难题,它可以做到六七分像,要做到百分之百像的时候,会有很大的难度。它的成本不仅是材料成本,更多的是工艺成本。乾隆时期的景泰蓝工艺,是在景泰蓝工艺中最为精美的。”

范铜为质,

嵌以铜丝,

花纹空洞,

杂填彩釉,

夕谓之景泰蓝,

今谓之珐琅。

《陶雅》

作者简介

作者罗自正,1954年1月生于上海市,汉族,1969届毕业生,响应上山下乡去安徽插队落户十年整,1980年调回上海,进入上海市园林局工作。罗自正对景泰蓝情有独钟,长年累月地进行铜胎掐丝珐琅器的专门收藏,二十余年的积累,数量颇为可观。

资料:上海书画出版社

编辑:徐相国

上观号作者:书香上海