冠状动脉介入治疗,是目前应对心血管病的主要方法之一。在这一治疗过程中,所植入支架在人体内的服役效果很大程度上决定了疾病的治疗效果。

目前,使用较多的支架主要是不锈钢支架和钴铬合金支架,植入人体后会永久存在,产生的免疫排斥反应需要靠长期服药来缓解。大胆想象一下,如果植入的支架在完成治疗“使命”后自然降解,会不会是一件很美好的事情?

这一奇思妙想,在上海临港已经变成现实。实现者,是沪创医疗科技(上海)有限公司的车间主任魏廷发。

魏廷发,1967年出生,中共党员。2003年加入上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心中试基地团队,从事医用镁合金高精度原材料(管材、棒材、板材及丝材)的制备工作,后入职沪创医疗科技(上海)有限公司。

沪创医疗是一家从事新型可控降解镁合金高值医用耗材研发的科技创新型公司,相关成果已获授权发明专利8项和实用新型专利6项。在这样一家高精尖的企业任职,魏廷发有一些激动,更多的是跃跃欲试。

很快,魏廷发就迎来了大显身手的机会。

从医学需求的角度来说,血管支架在人体内的存留时间只需大于6个月即可完成治疗任务。于是,对于可降解支架的研究越来越多。沪创医疗科技也将其作为重点研究项目,并将这个项目交给了魏廷发负责。

目前,研究较多的可降解支架有聚乳酸支架和镁合金支架。镁合金支架以较短的讲解时间、较好的支撑力和生物相容性,被认为是最有希望的下一代支架材料。

血管支架是高风险的医疗器械,而微细管材的性能直接决定了支架的性能。但是,由于微管加工的工艺复杂,影响因素多,因此加工难度极大。德国一家公司掌握着镁合金微细管材制备的关键技术,基本处于市场垄断地位。

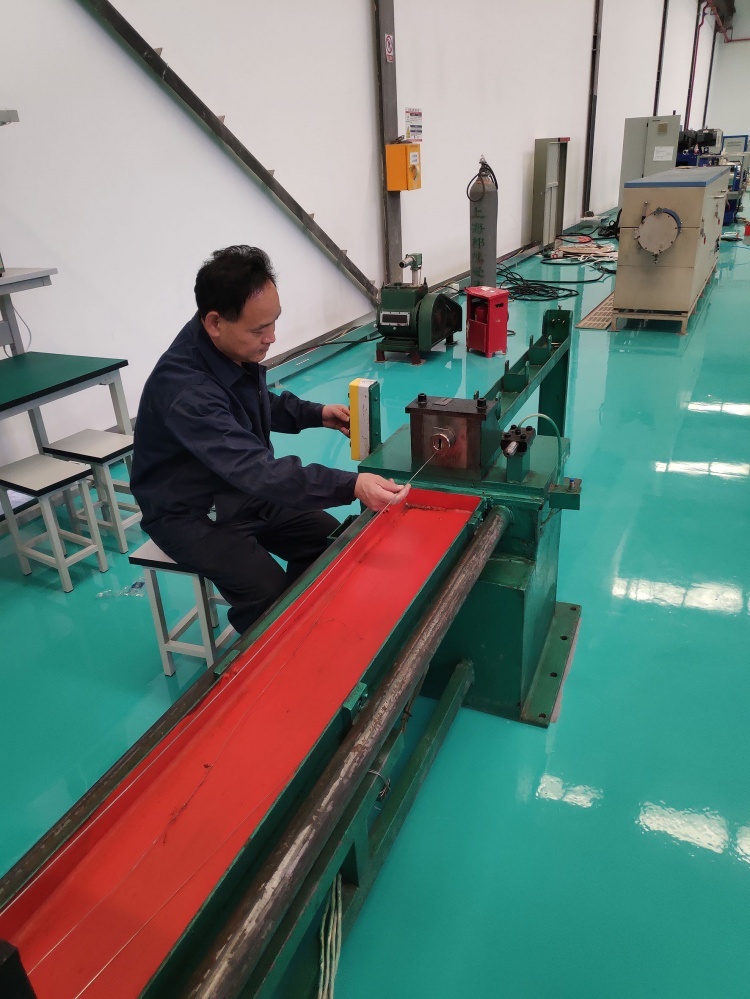

军人出身的魏廷发不服输。然而,现实是残酷的,他和他的团队需要解决的问题有很多。比如,加工过程中容易断裂、微管的壁厚不均匀、表面质量和性能难以达标等。对此,他们进行了大量的试验,经过细致的分析,逐渐摸清了各个工艺参数对微管加工工艺的影响规律。

单就表面质量的改善来说,他们就从润滑油、模具、设备稳定性等各方面进行了多次试验,才加工出了符合要求的微管。这个工艺探索的过程非常辛苦,也非常枯燥,但是他们坚持了下来。

魏廷发和他的研发团队经过5年多的技术攻关,终于成功制备出了直径仅2-4毫米、管壁厚度仅为120-200微米的镁合金微细管材,性能比国外产品更加优异,彻底打破了国外公司的技术垄断。如今,用他所研制的镁合金微管制备的管材已成功交付国内某大型医疗器械公司多批,动物实验取得了良好的效果,为企业创造了数百万元的产值。

“当患者不用再等待国外高价的设备,而是用性价比更高的国产镁合金可降解血管支架,帮助他们解除痛苦,对于我而言,就是一件非常美妙而幸福的事情!”魏廷发说道。

栏目主编 许素菲

责任编辑 徐玲

图片来源 受访者供图

上观号作者:浦东观察