“轻与重”文丛

《哲学家与爱:从苏格拉底到波伏娃》

[法]奥德·朗瑟兰 玛丽·勒莫尼耶 著

郑万玲 陈雪乔 译

华东师范大学出版社

isbn 9787576007480

爱,热衷理性的哲学家通常都惟恐避之不及,但古往今来,从不乏有哲学家探讨爱这一伟大的奥秘。爱,在哲学里被描述成一种必须警惕的情感,要么因为它是虚幻的、折磨人的,要么因为它让人偏离智慧、道德等理想。从柏拉图、卢克莱修到蒙田、卢梭,从康德、叔本华、克尔凯郭尔到尼采、海德格尔、波伏娃,他们都对爱有着什么样的看法?本书揭示了古往今来那些伟大的哲学家经历的感情变故、创伤苦恼以及他们关于爱的思考,对当今社会世俗化的爱情进行了质疑和批判,对于我们思考何为真正的爱情具有一定的启发意义。

作者简介

○ 奥德·朗瑟兰(aude lancelin) 拥有法国哲学教师资格,法国著名新闻周刊《新观察家》记者。

○ 玛丽·勒莫尼耶(marie lemonnier)接受过哲学训练,法国著名新闻周刊《新观察家》记者。

译者简介

○ 郑万玲 南开大学法语语言文学学士,南京大学法国文学硕士。

○ 陈雪乔 南京大学在读博士,主要研究方向为法国文学,译有《金钱的智慧》(合译)。

目录

向上滑动阅览

导论 / 001

1 柏拉图

爱情赞歌 / 013

2 卢克莱修

被藐视的爱情 / 033

3 蒙田

进击的爱情 / 057

4 让雅克·卢梭

浪漫主义的生与死 / 087

5 伊曼努尔·康德

爱的荒漠 / 127

6 亚瑟·叔本华

被暗杀的爱情 / 149

7 索伦·克尔凯郭尔

绝对的爱情 / 183

8 弗里德里希·威廉·尼采

被锤打的爱情 / 223

9 马丁·海德格尔和汉娜·阿伦特

厄洛斯之翼的振颤 / 261

10 让保罗·萨特与西蒙娜·德·波伏娃

自由之爱 / 291

如果说柏拉图把爱视为永恒的代名词,那么在卢克莱修眼里,爱就是一个死亡陷阱,在克尔凯郭尔看来,爱就是一切存在的挑战。至于浪漫主义先驱卢梭,他则把爱看成一种传染的戏法。为什么我们会爱人,不管所爱之人是谁:这一问题有助于我们更好地理解这场漫漫的智慧之旅——奥德·朗瑟兰哲学专业毕业,玛丽·勒莫尼耶也在大学里学习过哲学。她们的文字震撼人心且富有教育意义,给读者提供了一个在温习哲学经典的同时,还能相对缓解内心痛苦的绝妙机会!

——德尔菲娜·佩拉,《快报》

成为激情的主人还是最终沦为奴隶?本书的两位作者对此有着不一样的理解,她们欣赏这个论题,却又按捺不住地重新审视了这一古老的争论。学识渊博的她们巧妙地从各位名人大家身上,为那些仍然想要爱与被爱,还不愿落得一场空的人搜寻了一些良方。这部作品辛辣,且带有一定的悲剧色彩。对于刚踏进感情公海里的懵懂青年来说,值得一看。

——让-保罗·昂托旺,《观点》

何为爱情哲学?

社会上有这么一种根深蒂固的观念:哲学与爱情,水火不容。至少自近代以来,哲学和爱情被要求必须分开。爱情,纵使让人欢喜愉悦,也无法抵挡世人对它的绝望。爱神丘比特,单纯天真又心怀不轨,翅膀下藏着让人丧命的弓箭,与其他诸神一样沦为了古老的笑话,被永久地埋葬。在这场与爱情抗衡的战役里,最终是法国道德家们的悲观主义传统获胜。在呆滞的浪漫主义里,最真实的性爱、心机和意志力都被深深隐藏。于是,哪怕一两个小时的爱情思考也会被认为不值得。当人们谈论生活中尤为重要的话题——爱情时,竟然惊讶地发现它几乎沦为无人关心的荒芜之地,被扔到了在两性关系中信奉虚无主义的小说家、研究新型“爱情困惑”的社会学家,抑或弄虚作假的宗教狂的手中。没有人真正愿意研究关于爱情的各种哲学观点,以至于我们几乎更愿意在流行音乐中,而非在当代思想家的作品里领悟深刻的爱情意义。

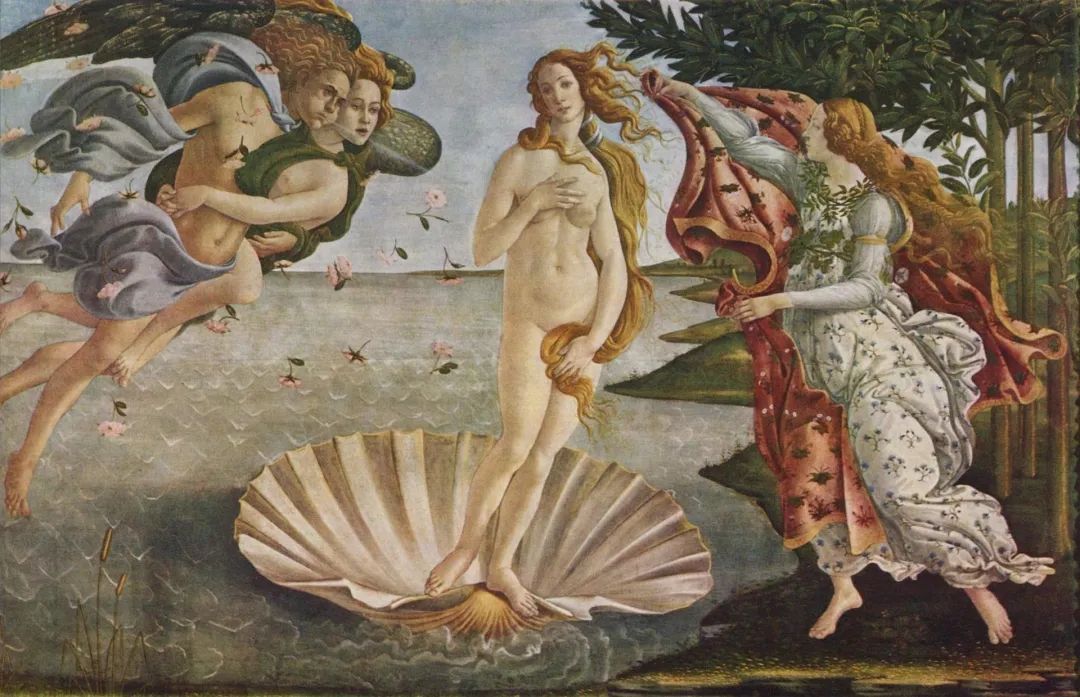

[意] 桑德罗·波提切利 《维纳斯的诞生》

或许也因为爱情似乎与一切理性相违背吧。毫无疑问,这也是为什么数百年来哲学对爱情一直保持着怀疑态度的另外一个原因。爱情被弃置在了浮夸做作的阴暗情感区里,被划分在了理性的阳光永远无法照射到的心理混沌区,不能简单地成为哲学家们的一个研究“对象”,充其量算是文人骚客们聊以消遣的话题。因此,从事思考苦役的哲学家们都抱着一种本质上代表着男性的蔑视去对待爱情,这种蔑视会攻击任何一位反对他们男性观点的人。如此陈词滥调或许有些可笑,但其实也很容易理解。永远不要忘记,爱情的哲学演讲一直都是由男性主持。没有人可以预知未来,我们也不会侥幸盼望,因为时至今日,仍是如此。除了阿伦特和波伏娃两位女性思想家——但实际上她们也从未宣称自己的哲学为纯粹的哲学——在本书中剩下的声音,只能是来自人类群体中的另一半。但话说回来,这也不足为奇。

云端之上的丘比特

爱情哲学仍是一片需要重新开拓甚至亟须保护的领域。首先需要尽可能地抵抗无处不在的虚无主义,凭借着对性行为的压制,简而言之,即将其定义为一种病态的放荡,虚无主义似乎已为自己找到了一款笨重的破坏武器。同时,还需要解决一个战略性问题,因为专属爱情的思维逻辑确实与情感市场表面的理性相悖,在这样的情感市场里,每一位交易者都眼睁睁看着自己逐渐被束缚成了一模一样的元素分子,在唯一的原则——个人主义——下可怜兮兮地盘算各自的心机。不负责任并充满暴力,就是爱情在世人眼中的另一副模样。从“性别差异”的角度来看,或许我们领悟到了一种比某些女权主义者的言论更为合适的新观点。在情色战场里,女人无法成为像男人那样的人,男人反之亦然。事实上,关于每位哲学家的困扰和偏见,甚至其中大多数都暴露出的对女人欺骗的恐惧,本书将讨论的所有人与事,都曾以各自的方式,阐明了问题的根源。

你告诉我,你怎么去爱,我告诉你,你是谁。世界上有各种各样的爱情,仅仅数日的任性、执着顽固的爱慕、持久稳定的柔情、冲昏头脑的心血来潮、冷漠无情的习惯……诸如此类的爱情,哲学家们也都一一无法逃过,甚至戏剧性地成为了这些爱情的代表。再次思考他们的哲学教义时,是否应该联想到那句著名的“一小堆可怜秘密”?显而易见,很有必要,或者坦白而言,这个问题根本无需提出。但另外一种奇怪的观点也正逐渐强制性地压迫哲学:作家的个人生活既不能证明也无法解释其思想。各位绕道吧,和他们的私生活没什么关系。如此观点或许会让古希腊人十分震惊,对于他们来说,若想评判某一思想,必定要看这个想法对思考者内心的影响。从苏格拉底开始,哲学所瞄准的对象里里外外地都开始活跃起来。

关于爱情研究,传记研究的合理性通常不会受到太多质疑,一场前所未有的或灾难性的邂逅,甚至一场从未上演过的邂逅,往往都会对一位思想家产生决定性的影响。从蒙田(montaigne)到克尔凯郭尔,以及位于二者之间的卢梭,所有人都曾以隐蔽的方式将感情的创伤或胜利掺杂在哲学思考之中,以完全自愿的方式创作出了某种形式的自传。尼采写道,“我一直都是全身心地用我的身体和生活来写作,我并不知道‘纯粹的精神’问题是什么”。一直以来,哲学家们都在用自己的生命书写爱情,掺杂进他们每个人的感情变故、经历的苦恼或者与那些背后的女人的故事,而这些故事往往更具有分量和意义。1914年5月17日,弗洛伊德给挚友欧内斯特·琼斯写道,“无论是谁,但凡可以向人类承诺将其从性爱的折磨中解放出来的人,都将被奉为英雄——即使他的承诺狂妄无知”。关于爱情,哲学家们有时更喜欢说一些无知诳语,而这个事实我们也不予争辩。最后,我们将决定权留给读者,让他们自己来决定是否要感谢这些哲学家,如果他们真的通晓减轻爱情痛苦的方法。

本文节选自《哲学家与爱:从苏格拉底到波伏娃》导论部分

有删减,标题为小编所加

来源:华东师范大学出版社

上观号作者:书香上海