城市记忆,可以说是一种文化记忆。城市应该保留曾经在此居住和生活过的人们的想象力,从而蕴养出一种独特的历史记忆和人文气质。

在上海,我们身边那一幢幢老房子,透过年轮的沧桑,折射出一段段耐人寻味的历史故事。那些看似窄小破旧的弄堂,墙壁斑驳的旧式建筑,无一不是生动真实的人类文化与城市发展轨迹的记录。

今天为大家推荐的这本《海上旧闻录》,从城市影像的视角,穿街走巷,挖掘独特的上海城市记忆。

《海上旧闻录》

李建华 著

isbn:978-7-5608-9271-9

同济大学出版社

我所幸遇上这样一个大变迁时代,能用拍摄、采访(录音)等方式,成为记录城市记忆的参与者,为这座城市留点记忆尽绵薄之力。采访录音是第一手资料,是宝贵的,但不一定可靠,因为时间太久,被采访对象的记忆难免出现偏差,而记录者要把受访人话语中透露的点滴信息作为线索,再去查史料(包括老照片、老地图)进行核实比对,然后下笔成文并发布,分享同道。

近十年间,偶有文章发于报刊,但大多在自媒体上发文。此次选出数十篇旧作,再做修改并补充,辑成一书,忝列同济大学出版社之“上海城市记忆”丛书中,交付出版,深所幸感,并期待方家和同道斧正。

李建华

摘自《海上旧闻录》自序

内文试读

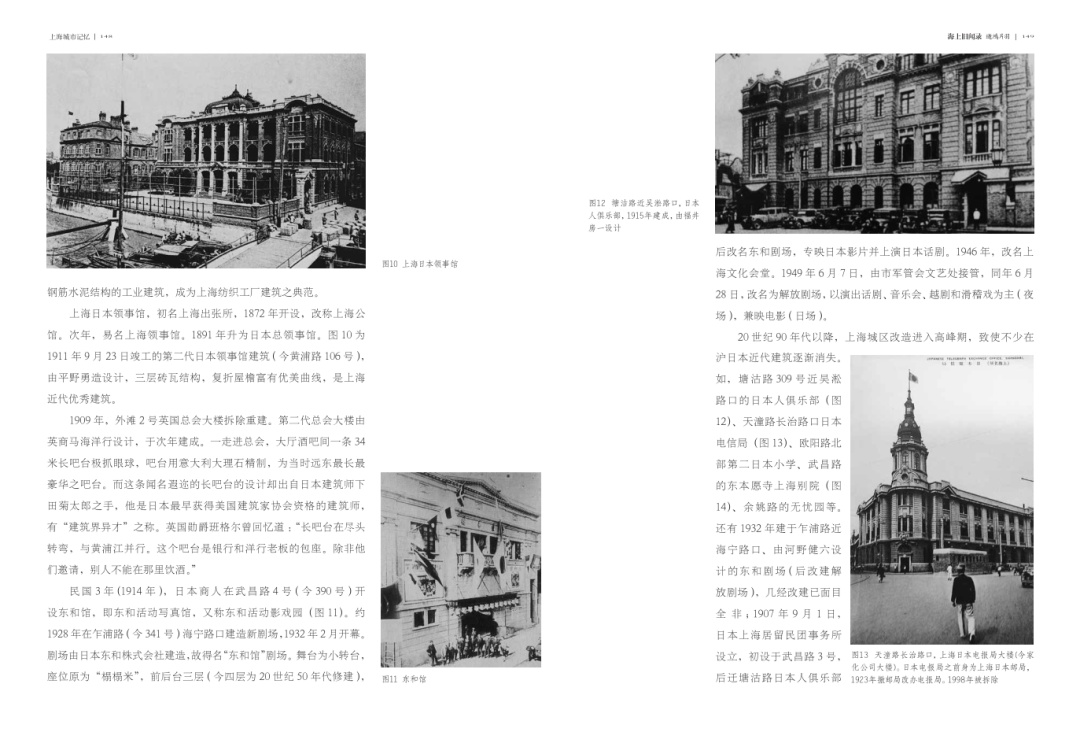

沪上首家正规电影院小考

20世纪30年代,胡道静先生在《上海电影院的发展》(以下简称胡文)中写道 :“上海开始有电影院是20世纪第一个十年的事情。发动者是西班牙人雷玛斯。雷氏最初到沪的时候,大约是在1903年(清光绪二十九年),带了一架半旧的电影放映机与若干卷残旧的片子,另外雇了几个印度人拿着铜鼓和洋喇叭,每天在福州路昇平茶楼大吹大擂地闹着。对看客们每人收钱三十文。数年后,雷氏因大获利润,于是在海宁路乍浦路口建铅皮影戏院一所,仅容二百五十座,即今之虹口大戏院。后又在海宁路北四川路口建维多利亚影戏院,装饰甚为华丽,这是上海有正式电影院的第一声。”文后附有上海各电影院记录(次序依创设的先后排列),虹口大戏院排列首位 ①:

虹口(hongkew)这是上海第一家电影院,位于海宁路乍浦路口。西班牙人雷玛斯(a.ramos)设。一九○八年(清光绪三十四年)开幕,第一次开映的片子是“龙巢”(the dragon nest)。

迄今为止,已出版的方志类书以及记录早期电影院的文章涉及上海首家影院的话题皆采纳胡文的说法。但读罢胡文及附录,笔者仍有几个疑问:其一,这座影戏院开业登记的初名?其二,开幕时间(年月日)?其三,它与1913年6月开业的东京影戏园有否传承关系?

带着疑问,我反复查了《申报》《时报》和《新闻报》等各大中文报刊,但始终未果。直到我用《字林西报》(英文报)来搜索目标时,才找到寻觅已久的答案(图1)。

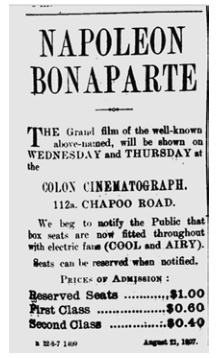

图1 112a chapoo road colon cinematograph.the north-china daily news(1864-1951) 1907年8月21日[001版]

在1907年8月21日《字林西报》第1版中,有条影片预告广告,揭开了乍浦路112号影院的初名“colon cinematograph”(音译:科隆影戏园) :

napoleon bonaparte

the grand film of the well-known above-named,will be shown on wednesday and thursday at the

colon cinematograph.

112a. chapoo road.

we beg to notify the public that box seats are now fitted throughout with electric fans(cool and airy).

seats can be reserved when notified.

prices of admission:

reserved seats------- $1.00

first class----- $0.60

second class---- $0.40

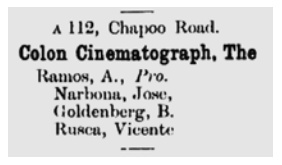

从上面开幕影片预告中获悉,科隆影戏园正式开幕时间为1907年8月28日(星期三),首映影片《拿破仑·波拿巴》②;又从1908年1月《字林西报》行名录查得“科隆”行名登记,其业主为“ramos,a.,pro”( 安东尼奥·雷玛斯) ③(图 2)。

图2 colon cinematograph,科隆影戏园,乍浦路112号 ramos,a., pro. the north china desk hong list 1908年1月[0078版]

另,在《字林西报》的开幕预告广告和行名登记中均无影院座位数。但是,1919年,上海工部局曾对当时租界内的电影院进行了调查统计,当时虹口影戏院座位数是569个④。从“科隆”预告中还获悉,影院内部设有包厢,夏季在包厢内装有电风扇,院内既凉爽又通风。可见,当时科隆影戏园虽不算豪华,但其规模中等,设施尚佳,是一座正规影院,不是胡文中说的那种铁皮搭建的、且只有二百五十座的简易影院。

从《字林西报》和《申报》广告和报道中还获悉:1907年8月至1910年7月间,以“a112,chapoo road”地址(乍浦路112号a)登记的是科隆影戏园;1910年9月至1912年间,科隆影戏园原址上为维多利亚跑冰场(victoria skating rink)⑤;1913年至1922年间,雷玛斯又将“科隆”租给了日商,影院改名东京活动影戏园(tokyo cinema);1922年,雷氏收回影院经营权,更名虹口影戏院(hongkew cinematograph)⑥。1926年之后,雷玛斯在乍浦路原址上重建影院建筑(由匈牙利人邬达克设计⑦)(图3),于1928年9月8日重新开幕,放映战事巨片《战地鹃声》(图4)。由此可见,上海首家影戏院的初址为乍浦路112号a,开幕时间为1907年8月28日,虹口大戏院最初的院名叫“colon cinematograph(科隆影戏园)”,除了其中约两年时间租给维多利亚跑冰场外,一直在经营影戏主业。

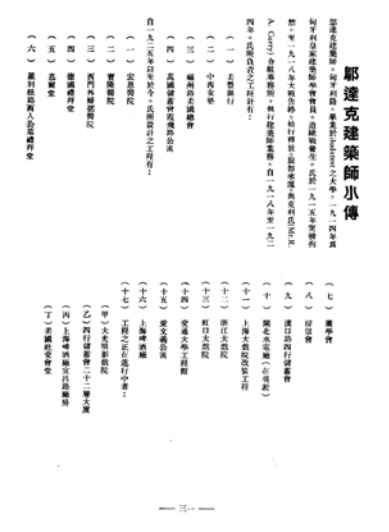

图3 1933年3月出版,《建筑月刊》第一卷第五号第13页,邬达克小传

图4 1932年,虹口大戏院

1903年至1906年间,雷玛斯经历了在青莲阁茶楼进行定点放映电影的初创期后,淘得他人生第一桶金,准备建造一座专业影院。基于对租界、华界的人文、经济环境综合考量,他将上海首家影院地址选定虹口乍浦路112号a。雷玛斯的电影帝国事业发轫于此。

雷玛斯在1931年回国前,将属下夏令配克、维多利亚、万国、卡德、恩派亚五大影院转让给华商,唯独留下“虹口”(图5)。可见,虹口大戏院在雷玛斯心中的地位无与伦比,它是一颗“种子”,开启了他的电影发财梦;他即便离开了上海,离开了电影业,也要留个念想。

注释:

①胡道静“上海电影院的发展”(《上海研究资料续集》上海书店1984年12月版,第533-534页,第541页)

②12a chapoo road colon cinematograph.the north-china daily news(1864-1951)1907年8月21日 [001版]

③colon cinematograph,科隆影戏园,乍浦路112号the ramos,a., pro. the north china desk hong list《字林西报》行名录1908年1月[0078版]

④总办致哈钦森信及附件(1919年12月17日工部局总办处卷宗,上海档案馆档藏,档号u1-3-27, 6-7页。)

⑤owing to the elaborate preparations necessary for staging its dramas at the victoria skating rink the japanese theatrical company has postponed the opening of its season from to-night until friday.the north-china daily news(1864-1951),1910年9月6日[007版]

⑥hongkew cinematograph,虹口影戏园,乍浦路112号a。the north china desk hong list,1922年1月[0124版]

⑦1933年3月,《建筑月刊》第一卷第五号第13页,邬达克建筑师小传

夏令配克:上海市中心首家影戏院

西片为主 兼首映国片

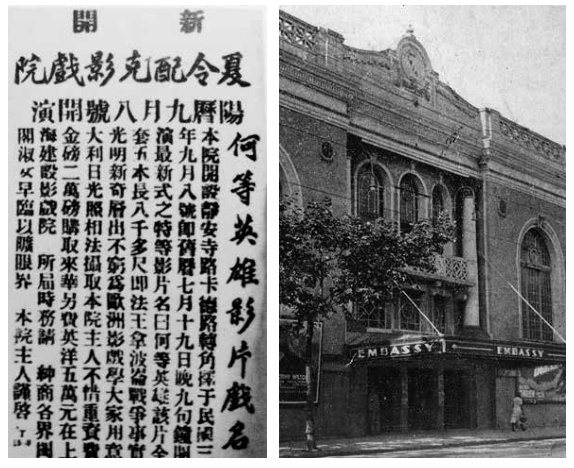

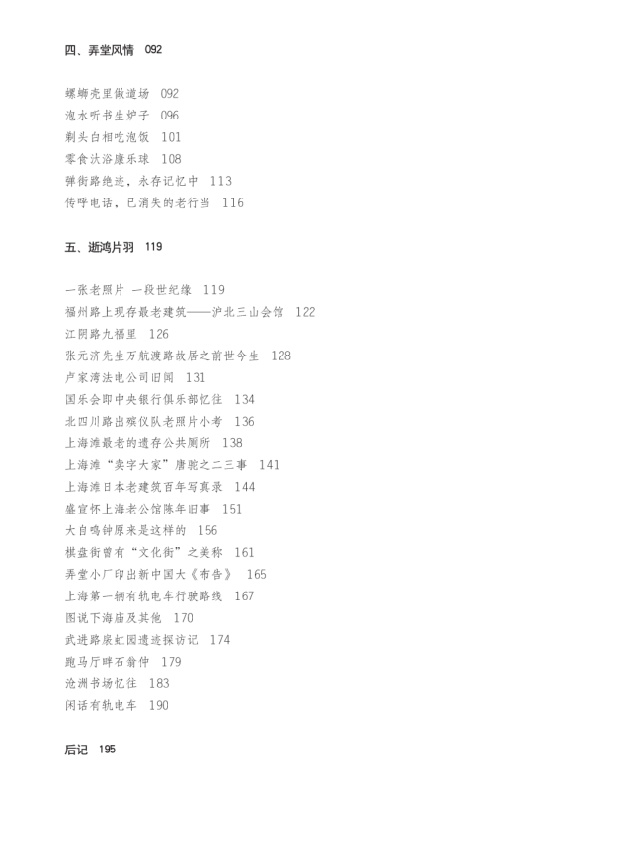

1914年9月8日,在上海西区静安寺路742号,近卡德路口(今南京西路758号,近石门二路口)东北转角,由西班牙人雷玛斯建造的夏令配克影戏院(olympic theatre,以下简称夏令配克)正式开张。这家影院在雷玛斯影院王国中有其特殊地位,它存续时间最长(1914—1994),且是上海市中心建造的第一家影戏院。1910年代初期,雷玛斯费英洋五万元设计建造夏令配克。开幕首日放映法国影片《何等英雄》(图1)。

图1(左) 1914年9月8日夏令配克影戏院开张广告;

图2(右) 1914年,夏令配克影戏院(静安寺路、卡德路)

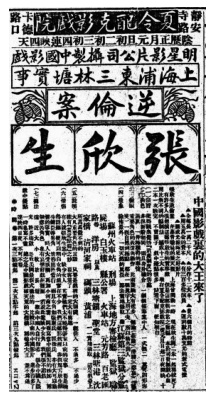

夏令配克规模当时堪称全市第一,共有座位850只;装潢新颖富丽,并设有包厢(图2)。更主要的是它具有地段优势,在经营上也比较灵活,以放映美、法影片为主。但在国产影片崛起尚乏自营电影院之时,夏令配克愿为其提供放映机会。在中央大戏院(市工人文化宫影剧场之前身)开设之前,国产影片十之八九在夏令配克首映。如首映中国第一部长故事片《阎瑞生》;首映中国第一部爱情故事片《海誓》;首映中国第一部侦探武打片《红粉骷髅》;首映中国第一部纪实影片《张欣生》(图3)。夏令配克在上海早期影院中对国产影片之扶持,可见一斑。

图3 《申报》1923年2月11日中国首部纪实影片《张欣生》上映预告

1926年3月,西班牙商人雷玛斯挟其二十余年在上海经营电影业盈余,行将回国养老。消息传出,甬商张石川(明星公司经理)、张长福(百代公司经理)等为提倡国产电影起见,创设中央影戏公司,设总办事处于仁记路35号,并承租雷玛斯游艺公司旗下之夏令配克、维多利亚、恩派亚、卡德、万国五院①。1926年4月1日,中央影戏公司将夏令配克转租于爱普庐影戏院主人赫思倍经营,暂不改换影院名称,先对银幕、放映机等作调换,俟三月之后再行停闭装修。

是年10月1日,花费4万美金装修一新的夏令配克再度开幕,富丽堂皇,堪称东方第一高尚、伟大影戏院,并更名为夏令配克大戏院(embassy theatre),首映华纳巨片《情海血》。

首装有声机 盛极转衰

民国十八年(1929年)之前,上海影戏院放映的“有声片”用的是蜡盘配音,口型不对,且发音效果差。1927年,华纳推出歌舞片《爵士歌王》,电影才真正进入有声片时代。1928年,美国又率先制作完成了有声故事影片(片上发音)。

1929年1月7日,法兰西皇后号邮船到达上海港,随船来的美国电气工程师高乐君(mr.j.p.koehler)带来一套亚尔西爱福托风公司(r.c.a.photophone company)发音机。这第一套来自大洋彼岸的发音机就是夏令配克订购的。1929年2月9日(农历除夕),夏令配克上映有声影片《飞行将军》,成为上海乃至中国较早公映有声电影(有音乐无对白)的影院之一。与早在1926年12月就放映有声短片电影的百星大戏院不同,夏令配克一开始就放映有声故事片。一时营业极盛。

但好景不长,1929年下半年,大光明、光陆、卡尔登、奥迪安等紧随其后纷纷加装了发音机,夏令配克有声片优势锐减。此后,随着有声电影发展,中小影院也一律添装有声机。至于新造电影院,有声机更是每家必备,夏令配克优势全无,风光不再。5年之后,夏令配克营业状况急转直下。自从转为放映二轮西片之后,外国水手们观影居多,便不大有华人去看了。夏令配克因年久失修,其建筑已显衰相,不足以与新生代影院竞争,遂于1934年9月22日以放映《孤军魂》收场,关闭停业。

1937年8月13日,淞沪会战爆发,大量难民涌入租界。在中共地下组织沪东工委书记周林、共青团江苏省委书记陈国栋领导组织下,将破烂不堪的夏令配克大戏院辟为难民收容所 (不久改名为卡德路难民收容所)。这是上海抗战初期最早的难民收容所。直至1939年初,该院屋由华商潘志衡租得,院内难民方才迁出,影院重获生机。

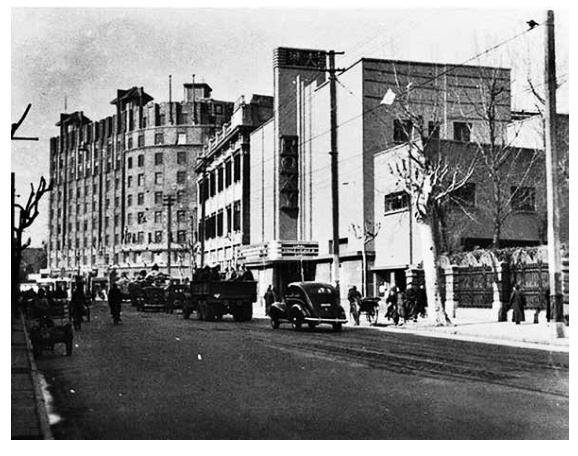

拆除重建 改名大华

1939年7月,潘志衡投资并委托美商远东电影公司在旷废已久的夏令配克大戏院原址上动工重建一座专映第一轮西片、座位可容一千二百人的现代化电影院。全部建筑工程由华盖建筑事务所陈植建筑师主持(大上海、金城大戏院建造均出自他之手),由外籍设计师冈达设计改建,技术顾问为业内高手鸿达建筑师(光陆、国泰、平安三戏院均为他的作品)。为了使银幕达到良好观看效果,且对观众视力损伤减至最低限度,影院特引进一种syorex新式银幕,并在开幕前安装完毕。每一只座位间隙,都设定充裕容膝空间。可见远东公司不惜工本打造第一流影院之决心。重建后的影院,由远东电影公司管理,潘志衡任董事长,李迪云任总经理,改名为大华大戏院(roxy theatre,以下简称大华),于12月12日开幕,首映美国米高梅公司歌舞大片《金玉满堂》(图4)。

图4 1940年代,南京西路中正北二路(石门二路)路口,东侧大华戏院,西侧德义公寓

大华建成前夕已与米高梅公司签约,成为专映米高梅原版片的首轮影院。米高梅出品的《乱世佳人》在大华连映42天,场场爆满,创下上海影院卖座最高纪录。大华开幕当日,《申报》(1939年12月12日,第14版) 刊登《大华巡礼》一文,对大华极尽溢美之词:

大华大戏院今日正式开幕,在本年度海上游乐史中该是很光荣的一节。大华的前身原是一家首先开映有声电影的“夏令配克”,它为了种种原因,停闭多年,在这过程中,我们走过门口,不禁望宇兴叹!如今,这静寂破落的院宇,一变而为富丽堂皇的艺术之宫,且将以活跃姿态,吸引盈千累万的影迷,确是一件可喜可贺的事。

抗战胜利后 大华复自营

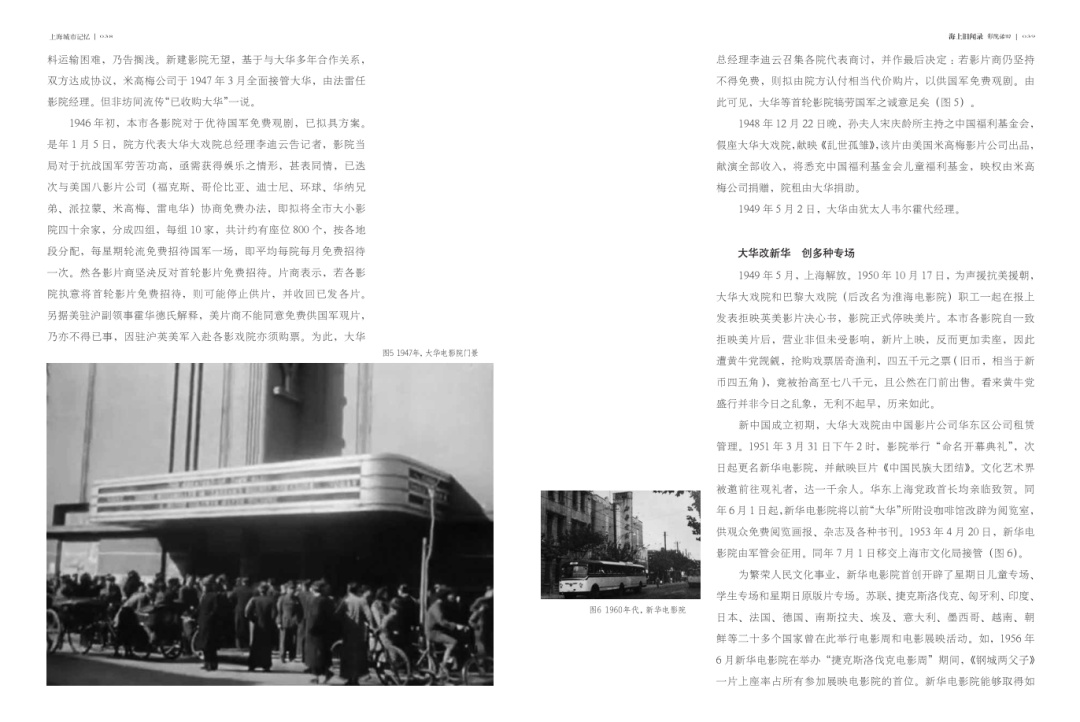

美国米高梅公司原本计划在上海新建巨型米高梅影院(拟定址静安寺路新昌路口,原跑马厅石翁仲后侧),嗣因人工昂贵,及材料运输困难,乃告搁浅。新建影院无望,基于与大华多年合作关系,双方达成协议,米高梅公司于1947年3月全面接管大华,由法雷任影院经理。但非坊间流传“已收购大华”一说。

1946年初,本市各影院对于优待军队免费观剧,已拟具方案。是年1月5日,院方代表大华大戏院总经理李迪云告记者,影院当局对于抗战部队劳苦功高,甚表同情,已迭次与美国八影片公司(福克斯、哥伦比亚、迪士尼、环球、华纳兄弟、派拉蒙、米高梅、雷电华)协商免费办法,即拟将全市大小影院四十余家,分成四组,每组10家,共计约有座位800个,按各地段分配,每星期轮流免费招待一场,即平均每院每月免费招待一次。然各影片商坚決反对首轮影片免费招待。片商表示,若各影院执意将首轮影片免费招待,则可能停止供片,并收回已发各片。

为此,大华总经理李迪云召集各院代表商讨,并作最后决定:若影片商仍坚持不得免费,则拟由院方认付相当代价购片,以供免费观剧。由此可见,大华等首轮影院之诚意足矣(图5)。

图5 1947年,大华电影院门景

1948年12月22日晚,宋庆龄所主持之中国福利基金会,假座大华大戏院,献映《乱世孤雏》,该片由美国米高梅影片公司出品,献演全部收入,将悉充中国福利基金会儿童福利基金,映权由米高梅公司捐赠,院租由大华捐助。

1949年5月2日,大华由犹太人韦尔霍代经理。

大华改新华 创多种专场

1949年5月,上海解放。1950年10月17日,为声援抗美援朝,大华大戏院和巴黎大戏院(后改名为淮海电影院)职工一起在报上发表拒映英美影片决心书,影院正式停映美片。本市各影院自一致拒映美片后,营业非但未受影响,新片上映,反而更加卖座。

新中国成立初期,大华大戏院由中国影片公司华东区公司租赁管理。1951年3月31日下午2时,影院举行“命名开幕典礼”,次日起更名新华电影院,并献映巨片《中国民族大团结》。文化艺术界被邀前往观礼者,达一千余人。华东上海党政首长均亲临致贺。同年6月1日起,新华电影院将以前“大华”所附设咖啡馆改辟为阅览室,供观众免费阅览画报、杂志及各种书刊。1953年4月20日,新华电影院由军管会征用。同年7月1日移交上海市文化局接管(图6)。

图6 1960年代,新华电影院

为繁荣人民文化事业,新华电影院首创开辟了星期日儿童专场、学生专场和星期日原版片专场。苏联、捷克斯洛伐克、匈牙利、印度、日本、法国、德国、南斯拉夫、埃及、意大利、墨西哥、越南、朝鲜等二十多个国家曾在此举行电影周和电影展映活动。如,1956年6月新华电影院在举办“捷克斯洛伐克电影周”期间,《钢城两父子》一片上座率占所有参加展映电影院的首位。新华电影院能够取得如此高的上座率,主要是在宣传和组织观众上采用了新方法。那时新成区(以成都路为界,以西区域归属今静安区,以东区域归属今黄浦区)正在蓬勃开展扫盲运动,新华职工看过《钢城两父子》试片后,觉得影片内容可以配合宣传扫盲运动,于是他们主动联系新成区扫盲协会,安排部分扫盲教师参加电影周开幕典礼,并观摩这部影片。次日,影院还邀请这些教师举行了座谈会。同时,新华又采用了“整订零取”的购票办法,给观众更多方便,深得好评。

1986年上海市电影发行放映公司投资百万元,对新华电影院进行全面整修,外墙采用花岗岩贴面,门厅两侧不锈钢柱子闪烁着五彩灯光,观众厅设计精巧,别具风格,并调了座椅排距及视角,大厅色调柔和、立体感强、视听环境良好,配以英国cp-55道尔贝立体环音设备,成了声、光、座(有高级软座1011个,其中楼座320个,池座691个)和空气调节俱佳的特级影院(图7)。还另辟100多个座位的椰林咖啡厅,装潢豪华、陈设典雅。重新营业后放映美国立体声影片《超人》及《霹雳舞》,赢得了很多观众,平均上座率达89.15%。当年票房收入突破百万元大关。1991年9月又增辟全部进口设备,冷暖气齐全,设有16只双软座的豪华微型录像厅。同年12月14日新华成为全市首批特级影院之一。

1990年以降,新的娱乐方式,如卡拉ok、vcd、录像带等风行,极大冲击了电影市场。看电影的人少了,影院的经营萧条凄惨,新华电影院最终抵不住新浪潮的冲击,于1994年被拆除,走完了它80年的风雨历程。

注释:

①《申报》(1926年4月1日,本埠增刊第二版)剧场消息《中央影戏公司今日开幕》

《海上旧闻录》以解读老照片、老地图入手,追寻上海城市变迁轨迹,追忆并记录近百年来与这座城市息息相关却被淡忘的人文故事。全书分“影院话旧”“行号旧档”“马路小考”“弄堂风情”和“逝鸿片羽”五大篇目,图文并茂,勾画上海的城市记忆长卷。

目录预览

滑动查看更多

内页预览

-点击可查看大图-

来源:同济大学出版社

上观号作者:书香上海