“江南文化讲堂”是上海市社会科学界联合会与上海博物馆共同推出的公益性文化品牌项目。讲堂将聚焦江南文化主题,聚合海内外特别是长三角区域江南文化研究力量和知名社科、文博专家学者,以“史”为脉,讲授江南政治、经济、社会、科技、文学艺术等方面内容,集中展示中华文化的重要组成部分——江南文化的独特魅力,深入挖掘江南文化的精神特质,积极传播江南文化创新发展理念,营造全社会关注江南文化的浓厚氛围,努力服务长三角区域高质量一体化发展国家战略,同时,让广大市民群众进一步了解江南文化,走进江南文化,弘扬江南文化,共同参与“上海文化”品牌建设。

本期内容

“江南文化讲堂”(第一季)第八期“江南的思想与学术”9月25日晚在上海博物馆举行,以下是特邀嘉宾何俊先生和李兰女士在本讲活动上的演讲内容。

何俊 江南儒学的提出、指向与分段

何俊,男,复旦大学特聘教授、哲学学院博士生导师,上海儒学研究会副会长兼秘书长。曾任杭州师范大学副校长、教授,浙江大学哲学系教授、博士生导师。代表作有《西学与晚明思想的裂变》《南宋儒学建构》等。

江南研究从纵深往前推进,就会进入到思想和学术层面。从传统意义来说,儒学是中国文化的核心部分。为了推进江南研究的水准和纵深度,近年来提出了江南儒学这个研究论域。在明代的时候,就提出有“有吴风教固殊”的说法。“有吴”就是指江南,“风教”等于是教化,也就是儒学。江南儒学在这个问题中就凸显出来了。

“儒学”的概念聚焦于“学”,其聚焦点主要在以中国的经史传统为核心的思想领域和学术领域。江南儒学作为一个新提出来的论域,苏浙皖三省的儒学都有非常重要的历史地位,比如说浙江有浙学、江苏有吴学、安徽有皖学。江苏的吴学还分为扬州学派、常州学派等。但是作为江南儒学的整体性来说,研究还不够,需要现在做新的研究。

地理上的江南是流动的概念,我们大致可以认为是长江中下游的南边。但是长江中下游的南边,中原文化往南边有不同的走法。一个是从湖北跨过汉水进入湖南,由湖南转向江西;另一路是从安徽跨过芜湖进入长江,然后进入南京、扬州,再过来是环太湖。广义江南是指长江中游与下游,狭义江南指环太湖流域。江南地标是流动性的,六朝时期主要是南京,之后是扬州,然后是苏州,最后是上海。整个江南文化、江南儒学是具有多元性的。

从长江中游来看,汉水以南经过湖南、湖北、江西更多来自于《诗经》中的“二南”。在下游地区,孔子的弟子子游来过上海奉贤。这个奉贤的“贤”就是指“子游”。江南儒学自始就呈现出两个源头,一个是来自长江中游的更具古朴原始的周召遗风,一个则是子游在长江下游传播的孔子的仁学。整个江南儒学随着江南区域的流动,思想表现出多样性和丰富性。今天在研究江南儒学的时候,应当看到它的多样性,同时又在这种多样性中能够找到或者理解体会和提炼出它的共性。

从流动的江南这个角度来讲,我们对江南儒学大致划分为三个阶段:

第一个阶段是先秦至六朝时期的江南儒学。古典记载中有人问孔子什么是“坚强”,孔子反问:“你问的是北方人的坚强还是南方人的坚强?”那个时候就有了南北观念。江南儒学从先秦到六朝时期,可以称之为江南儒学的孕生阶段。孕生阶段有不同内涵。第一个是先秦时期,《诗经》中的二《南》和子游。第二个是晋室东渡,比如王羲之家族和谢家等。他们从中原转到南方,儒学和佛教产生了高度融合,运用佛教解经的方式来研究儒家的经书。佛教对儒家经学的影响,有代表性的著作是《论语义疏》。人们开始解释思想,开始有思想性的表达,在南方比较明显,表现出思想的创发性。成就最高的是在六朝。

第二个阶段从唐宋变革一直到近代开始。安史之乱之后,社会结构发生了重大调整,社会开始走向核心型家庭的“小家庭”“小家族”,不再有宗族。在这样的背景之下,出现了一个全方位的思想调整。这个时期一直到近代,中国进入了“近世”。以1421年的明朝迁都北京为例,以这个时候划分出两个阶段,它们各有相当的特色。整个江南的儒学表现理论化、多样化、区域化,也就是吴学、浙学、皖学等学术开始在各个地方崛起。用《宋元学案》中全祖望的话讲“庆历之际,学统四起”。

第三个阶段是近代以后,是现代化转型中的江南儒学。标杆性人物,从近代开始有龚自珍,再往后有章太炎、马一浮,都属于在现代化转型中的江南儒学在探索过程中的代表。直到今天,以上海为中心的整个中国哲学的研究,它都表现出了一种探索性,现在都还没有成型,都在探索中。

作为儒学的江南或者是江南儒学,重要的特点之一是“载书”。江南儒学思想的阐发一定是要借助于古代经典的著作和历史。用马一浮的话来说“作诗须是无一字无来历,学书须是无一笔无来历。”因此,江南儒学充满着书卷气。

李兰 江南书画与文人的精神世界

李兰,女,上海博物馆书画研究部副主任、副研究馆员。十余年来从事中国古代书画的研究工作。发表论文《陈洪绶卷考》《及其摹本》等多篇。参与“孙煜峰家族捐赠上海博物馆——弘一斋书画精品展”“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”等展览筹备工作。

自古江南就有崇文重教的优良传统,传统文化底蕴非常深厚,也因此孕育了众多的艺文大家。例如西晋吴郡著名文学家陆机;东晋迁居会稽的著名书法家王羲之;唐代浙江籍文人书法家虞世南、诗人贺知章;南宋浙江籍诗人陆游、江苏籍文学家范成大,以及元代浙江籍文人书画家赵孟頫、明代上海籍文人书画家董其昌等。在这些江南文人当中,很多都参与到书画的创作之中,成为江南地区重要的书画家群体。这些文人书画家以书画这一艺术形式为载体,将书画的内容与书写形式、绘画的章法布局等笔墨语言相结合,创作出了流芳后世的名品佳作。

一、书画与文人的信仰

六朝士大夫之间以诗文、翰墨相标榜,是当时的一种风尚。钱穆先生在《中国学术思想史论丛》中就曾指出,书法与诗文都是六朝士族彰显其“贵族身份之一种应有修养与应有表现”。书法艺术的繁盛,与文学的兴盛密切相关。西晋时设立有“书博士”“书学”一词亦出现在当时的文献中。可见,此时的书法艺术已经不再是文学的附庸,而成为一项独立的艺术门类。

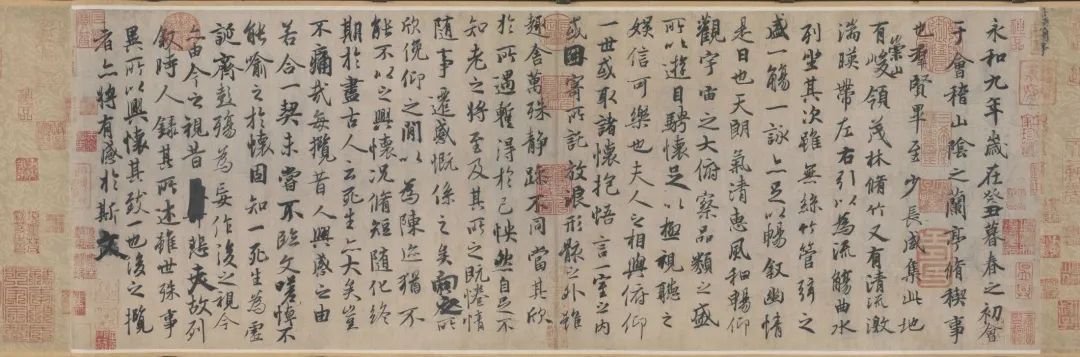

东晋 王羲之 兰亭序 冯承素摹本(神龙本)

在中国书法史上,王羲之被尊为“书圣”。王羲之的名作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。魏晋南北朝是一个社会大动荡、大变革的时期,战争频繁、动乱不断。在这种社会背景下,魏晋士人由忠君爱国的政治责任感,转而开始追求自身独立人格和向内心世界的自省。魏晋玄学,崇尚老庄,以自然为宗,探究宇宙和人生的哲理,提倡平淡逍遥的人生态度,正符合东晋士人的心态。王羲之的书法顺应当时时代的审美趋势,开创妍美流便的书风先河,在中国书法史上具有里程碑式的重要意义。

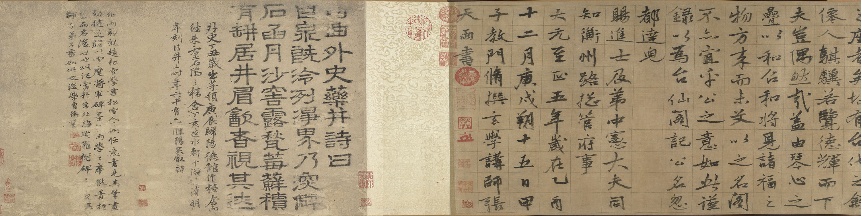

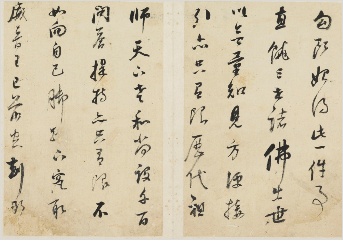

元 张雨 台仙阁记卷

在元代统治者的扶持下,道教出现了兴盛的局面。在书画领域,许多名家与道士交往,深受道教思想的影响。在书画作品中,有直接反映道教题材的作品,如张雨《行书台仙阁记》卷。此卷书法以欹斜取势,姿态洒脱,极有风韵。历代素重张雨书作,然而其书法流传不多,而如此卷作寸许字者,尤为罕见。“春风千里——江南文化艺术展”展出的张雨《游仙词页》,正是他道教思想的反映。

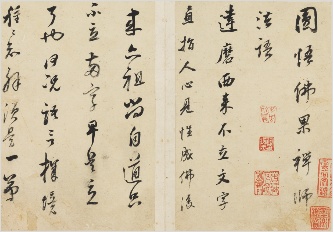

明 董其昌 行书圆悟佛果禅师法语册之二

明 陈洪绶 雅集图卷

明朝初期,统治者积极利用宗教来统治国家,加强中央集权。到了万历朝前期,佛教可谓盛极一时。明代著名书画家董其昌在81岁高龄时书写了《圆悟佛果禅师法语》册。董其昌将禅悦贯彻于书画史,在中国绘画理论中提出著名的“南北宗论”,影响了其后三百年的中国绘画史。晚明画家陈洪绶,以人物画成就最为突出。在其传世作品中,有许多和佛教相关的主题,比如《雅集图》。明代中期,王阳明心学的出现,对儒、释、道“三教合一”起到了促进作用。外有皇家倡导,内有理论基础,居士成为明末一道独特的风景。

二、书画与文人的情操

文人书画是江南书画发展史中重要的组成部分,文人以书画为载体、为媒介,传达思想和情感。

宋元以后,文人画兴起,许多文人兼具书法家、画家等多重身份。所谓文人画,泛指文人、士大夫所作之绘画。文人画以水墨写意为主,作画不求形似,注重笔墨趣味,讲求诗、书、画的统一,以笔墨寄托作者的某种思想和情感,具有深刻的思想内涵和历史、文化意义。元代赵孟頫提出“书画同源”理论,言明中国书法艺术与绘画艺术本是同根而生的并蒂花,是江南地区文人画大发展的重要理论依据。

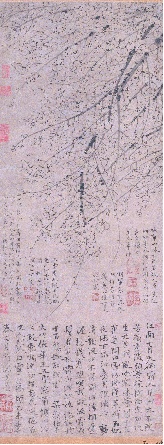

元 王冕 墨梅图轴

《墨梅图》轴是元代画家、诗人王冕晚年的一件代表作品。王冕工画墨梅,宗学南宋扬无咎,笔墨劲健有力,善于吸收借鉴宋代文人水墨画的传统技法,在宋人疏枝浅蕊的画梅基础之上,独创繁花似锦的梅花画法新面目。王冕喜爱画梅花,并赋予其深刻的内涵。他以梅花自况,将梅花赋予了高风亮节和坚贞不屈的人格意义,成为作者本人高洁精神品质的物化形式。

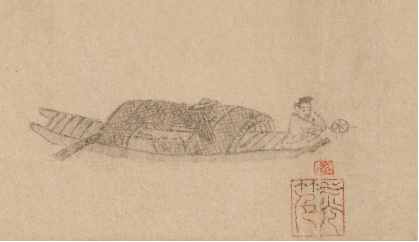

元 吴镇《渔父图》卷(局部)

《渔父图》卷无作者款印,据吴瓘跋文可知,此卷作者为元代画家吴镇。元朝是中国历史上首次由少数民族入主中原并统治全国的朝代,在这种社会背景下,文学作品中渔父清高绝俗、避世逍遥的人生成为许多隐退文人效仿和描绘的对象。

王冕笔下的梅花,元代吴镇等画家笔下的渔父形象,都是画家借助某种绘画题材,抒发内心的思想和情感。

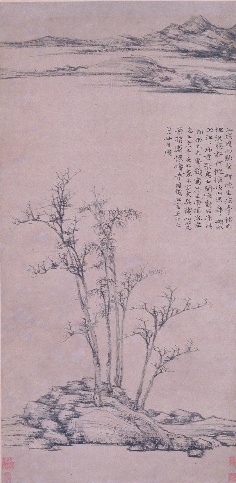

元 倪瓒 渔庄秋霁图轴

元代末年,社会动荡不安。画家倪瓒迫于当时的社会形势,卖田弃家,浪迹于太湖一带。从衣食无忧的安逸生活,到居无定所的漂泊生涯,他的内心世界由原先的清高孤傲转变成孤寂悲凉。在这种心境下,倪瓒的绘画创作呈现出萧瑟、荒凉、寂寥的独特意境。《渔庄秋霁图》轴描绘太湖一角的景色,为倪瓒传世名作。为了表现江南地区的土质坡石,他独创“折带皴”笔法,被后世画家广泛应用于绘画创作中。为了使画面呈现出荒疏幽寂的意境,倪瓒画作多采用平远构图,创造出“三段式”构图形式,又称“一河两岸式”构图。

明 沈周 京口送别图卷

明 徐渭 五月莲花图轴

《京口送别图》卷,是画家沈周为挚友吴宽服阕还京所作,表达了二人深厚的情谊。明代徐渭《五月莲花图》轴,描绘仲夏时节的池塘里,莲花盛开的景色。此图看似一幅普通的花鸟画作,画家却赋予其深刻的内涵。徐渭擅于借助笔墨和物象来抒发个人情感,诗文、书画相结合,是典型的文人画一路,具有强烈的个人风貌。徐渭发展了大写意泼墨画法,打开了中国花鸟画的新局面。同时,他将强烈主观感情色彩融入画面,把文人画“移情寄兴”的表现手段发挥得淋漓尽致,为文人画的发展提供了广阔的空间。

来 源:上海社联、上海博物馆

上观号作者:上海市社联