■

上海,一座依水而生、因水而兴的城市,以黄浦江、苏州河串联起城市的过去、现在和未来。“一江一河”是城市发展的宝贵资源,“一江一河”的保护、利用和发展,关乎整座城市的发展品质,更是关乎民生的永续之计。

黄浦江、苏州河沿岸地区建设规划,还江于民,还河于民,还城市发展的机遇和未来于民,这既是“一江一河”永葆生机和活力的发展大计,更是造福城市人民的千秋大计!

编者按

《黄浦江、苏州河沿岸地区建设规划(2018-2035年)》于2018年初启动编制,2019年1月获上海市人民政府批准。规划应对超大城市核心滨水区更高质量发展的需求,探索更为全局性、系统性、精细化的解决方案,以及衔接建设和管理的全周期指引。规划有效指导了“一江一河”沿岸地区的控规优化及重点项目的建设。

2019年11月,习近平总书记来到杨浦滨江视察黄浦江两岸建设情况,给予了高度评价,并提出“人民城市”的重要理念。

黄浦江、苏州河是上海的母亲河,也是上海迈向卓越全球城市的标杆区域。进入新世纪以来,“一江一河”以“还江于民”为目标,自2002年启动黄浦江两岸综合开发开始,不断推进功能转型与环境提升,滨水区基本实现了从工业生产性功能向公共综合功能的转变。

2016年至2017年开展的黄浦江45公里公共空间贯通工程,标志着“一江一河”步入更加注重品质和魅力的高质量发展新阶段。

为了让人民更好地共享水岸美好生活,上海市政府于2018年提出:“一江一河”要以“具有全球影响力的世界级滨水区”为目标,发挥更强示范引领作用,将“一江一河”沿岸打造成为城市的“项链”、发展的名片和游憩的宝地。在此背景下,开展了新一轮“一江一河”沿岸地区的规划编制。

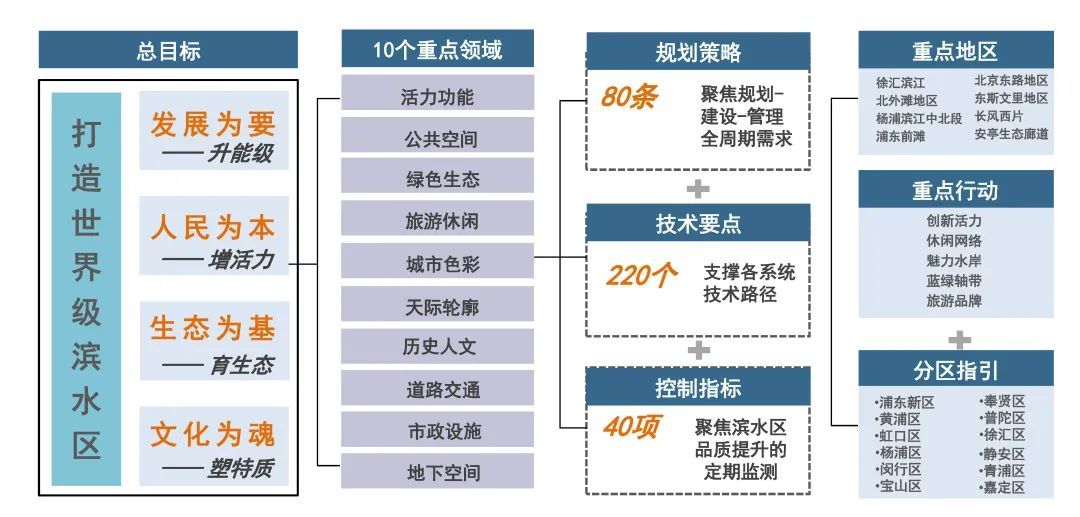

多年来,“一江一河”沿岸地区在多轮规划指导下有效开展沿岸的建设,奠定良好基础。应对当前阶段需求与特征,为促进“一江一河”发展更加健康与平衡,量身定制本规划:以“更广视野、更高标准、更深演绎、更实管控”为思路,制定全局性、系统性、精细化的解决方案,提供衔接建设行动的全周期指导,促进更高质量的落地实施。

规划思路框架图

“更广”的研究视野。首次以江河全流域为规划研究范围,苏州河、黄浦江整体考虑,水域、滨水、腹地协同考虑。此外,通过分类、分级的区段引导,统筹上游生态主导至下游开发主导的全域国土空间。

“更高”的发展标准。研究全球著名滨水区,剖析20个全流域滨水区案例和46个优秀滨水区节点案例,识别世界级滨水区在能级、活力、特质、生态四个方面的关键基因和发展趋势,作为“一江一河”未来发展的重要导向。

“更深”的策略演绎。聚焦世界级滨水区目标,提出“发展为要、人民为本、生态为基、文化为魂”四项核心理念。黄浦江沿岸定位为国际大都市发展能级集中展示区;苏州河沿岸定位为超大型城市宜居生活典型示范区。针对制约能级、活力、特质、生态的各类要素,进一步聚焦10个领域进行重点突破,从宏观战略到详细要素开展深入指导。

“更实”的管控引导。面向高质量实施,提供远景方案和近期行动,规划链接建设和管理的全生命周期引导,形成包括“一江一河”沿岸地区建设规划、近中期行动计划、上海世界级滨水区建设导则、“一江一河”沿岸地区实施指导意见的“1+3”成果体系。

规划技术成果框架图

应对超大城市核心滨水区更高质量的发展需求,开展了规划策略体系和管控引导体系两个方面的创新与探索。

1

聚焦世界级滨水区四个维度,形成一套引导滨水区高品质发展的特有规划策略。

(1)创新水岸功能的空间组织方式,培育全球城市顶级功能。

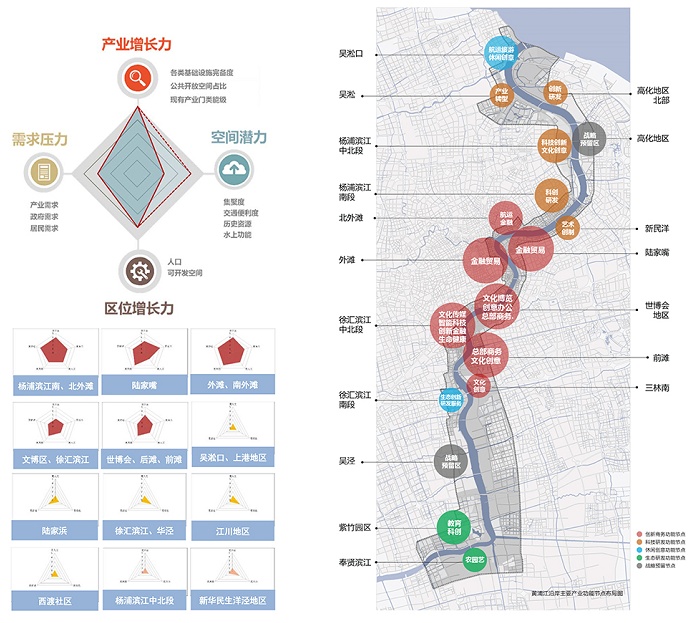

以集群式空间构建核心功能序列。基于沿岸各区段禀赋、潜力、需求等方面的空间适应性分析,各区段错位协同,以多层次集群方式布局具有全球竞争力的金融、创新、文化等引领性功能。

左图:空间适应性分析模型

右图:黄浦江沿岸核心功能集群布局图

促进功能弹性生长。面向既有核心功能提供产业链迭代、衍生、链接的拓展空间,搭建要素多元的高密度共享服务平台。针对大量建成区,多方式灵活挖掘嵌入式空间,促进功能渐进更新。此外,划定战略留白区,面向未来大事件、新产业预留规模性承接空间。

(2)构建激发水岸活力的空间范式,打造城市共享舞台。

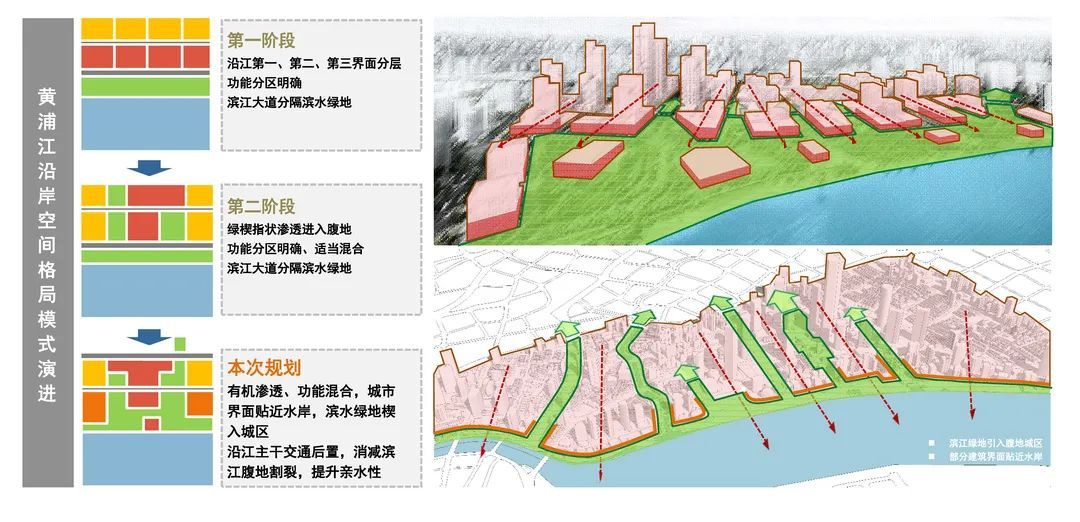

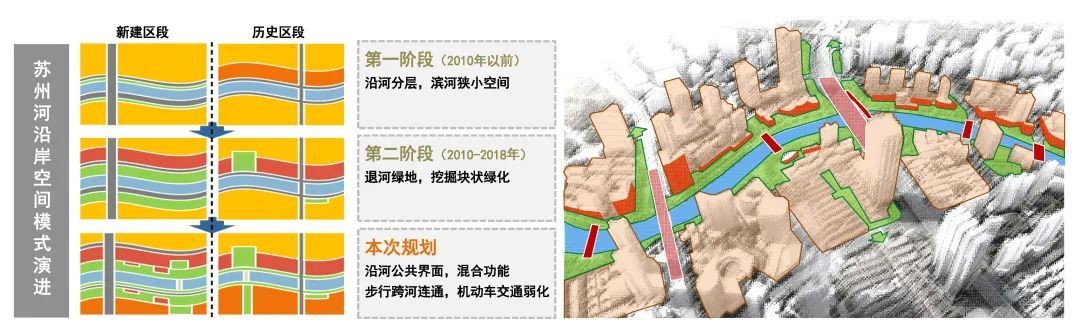

鼓励水岸与腹地互动的空间模式。黄浦江沿岸强调城市界面贴近水岸,滨水绿地楔入城区,临水建筑界面公共开放;苏州河沿岸关注跨河连通、近水界面激活,打造以河为轴、两岸联动的一体化空间走廊。

黄浦江沿岸地区空间模式引导示意

苏州河沿岸地区空间模式引导示意

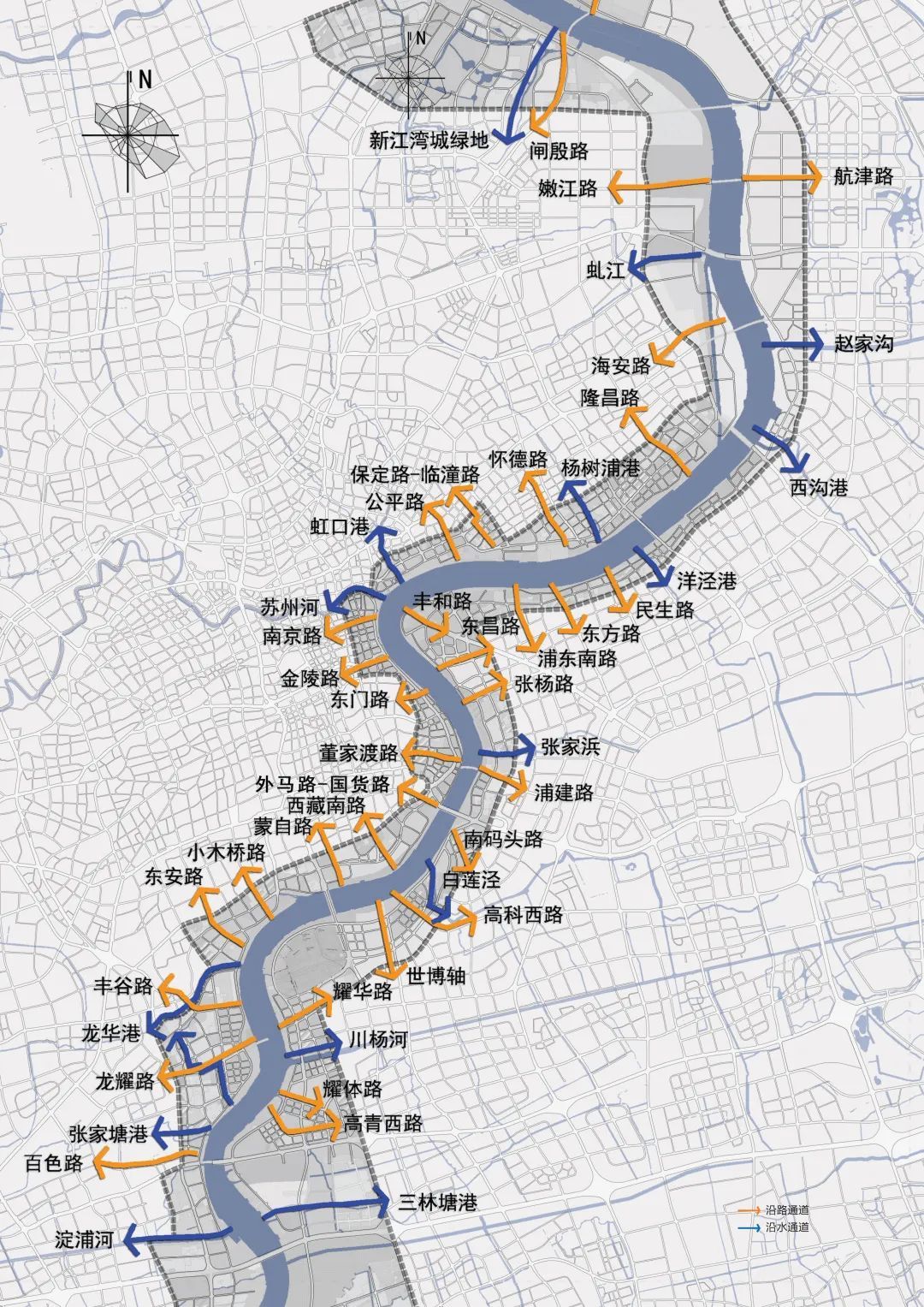

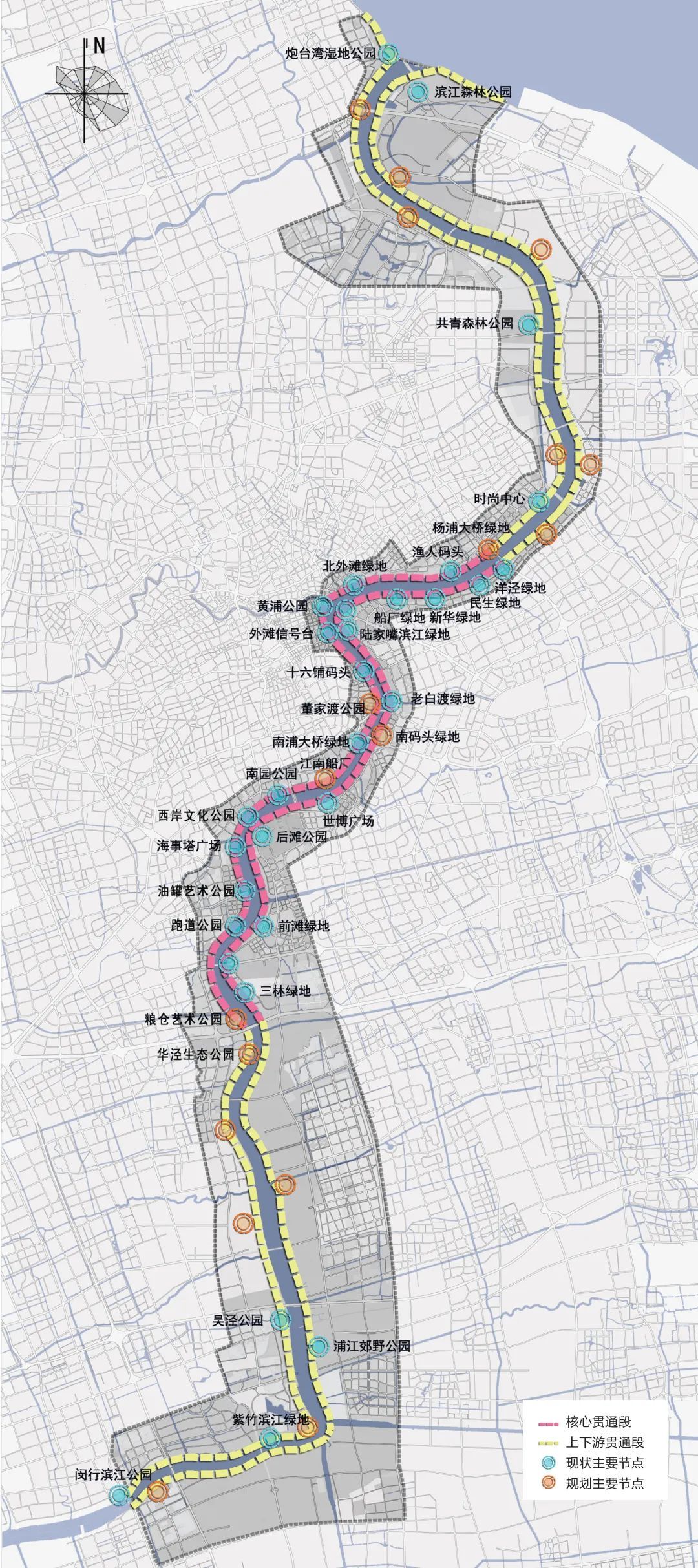

构建开放链接的活力公共空间网络。黄浦江基于已贯通的核心段空间,继续向南北延伸滨水公共空间、布局公共活动节点,并设置合理密度的“沿河、沿绿地、沿城市街道”三类垂江慢行廊道。使滨水第一层面公共空间有效链接腹地。例如南京东路东段进行慢行化改造,步行街向东延伸至外滩,形成标志性的垂江活力动线。

黄浦江沿岸垂江慢行通道规划图

黄浦江沿岸公共空间贯通及节点规划图

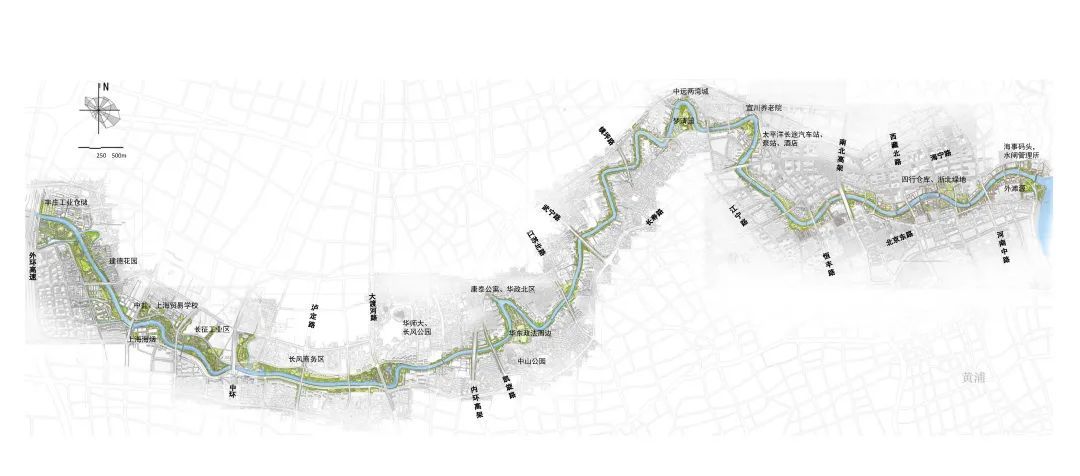

苏州河相对狭窄、局促,采取围墙后退、二层平台、封闭单位开放等方式实现滨水空间贯通;并通过滨河路慢行化和禁止机动车通行的改造,消除滨水腹地割裂,拓展公共空间范围;同时,加密慢行桥梁,缝合两岸空间,使苏州河水岸由消极尽端转变为精彩活力主轴。

苏州河中心城区段公共空间贯通示意图

(3)建立水岸特质塑造的新模式,打造城市人文客厅。

内聚海派历史文脉,彰显人文精神。划定多片历史遗产集聚区,全维度保护和活化历史资源,引入多层次文化设施和休闲游憩功能,全要素整体设计;重点聚焦工业遗产,制定“场景、建筑、构筑”多要素活化利用策略,塑造多场景、植入多体验,打造杨浦滨江工业文明长廊、徐汇滨江艺术示范区等文化体验集群。

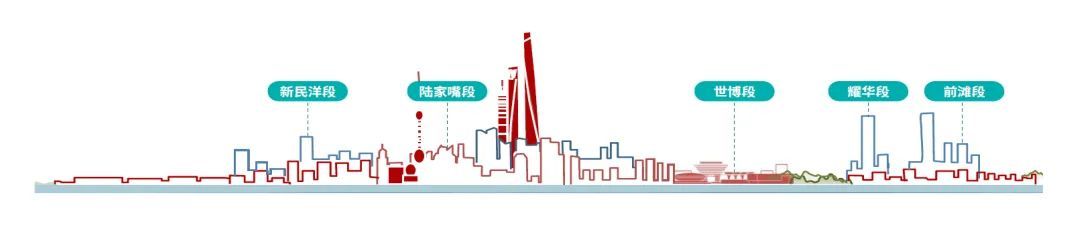

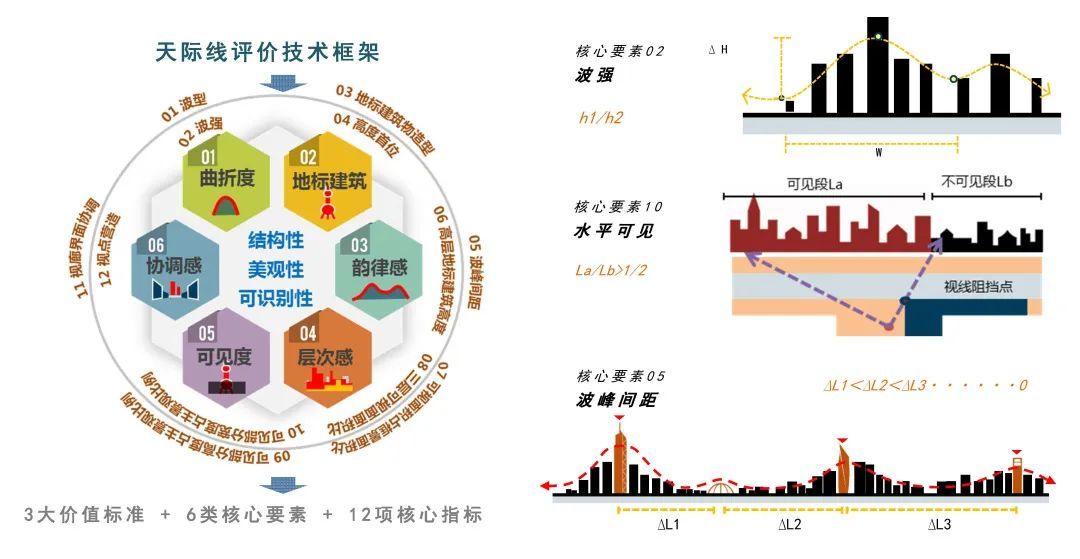

精准把握黄浦江、苏州河的不同特色禀赋,塑造经典形象。黄浦江“面阔、域长、景多”,侧重宏观天际轮廓塑造,形成“印象突出、协调有序”的区段特写;聚焦识别性、美观性与结构性,建立天际线评价模型和“垂江、沿江”两个方向的双维度量化引导框架,并构建轮廓段、地标、视点、视廊四要素导控体系。

黄浦江核心区浦东段天际线示意图

天际线核心要素指标评价示例

苏州河“湾紧、河窄、楼密”,塑造步移景异的精致景观;重点聚焦历史要素场景,划定若干经典画面,确保历史美感的最佳呈现,采取近景建筑界面和远景天际轮廓的多层次、多要素设计。

苏州河经典画面划示图

(4)探索高密度滨水城区的生态提升途径,构建人与自然的蓝绿共生网。

强化上游绵延郊野生态空间向下游延伸渗透;并在城市开发密集区通过新辟、挖潜、置换等方式布局不同尺度的生态热点,修补生境系统;采用适应不同建设条件的多类生态岸线,多方式增加水域生物栖息空间,修复水岸生境。

2

探索规划链接实施和管理的精细管控方式,践行城市现代化治理。

(1)分类分级定制滨水区指标管控体系。

重点针对活力功能布局、公共空间网络、人文特质彰显、绿色生态结构等板块的各要素采取量化指标的导控,如滨江建筑第一界面公共性占比、垂江慢行通道平均间距、公共空间活动节点平均间距、历史建筑公共功能活化使用率等,实现关键要素的精准控制和引导。

(2)落实规划策略,拟定五项重点建设行动。

聚焦“破瓶颈、见成效、育民生”,提出“创新活力、休闲网络、蓝绿轴带、魅力水岸、旅游品牌”五个方面的近中期重点建设行动,将“特色功能、公共空间、绿色生态、人文景观、休闲游憩”等核心规划策略落实到建设行动。

(3)时间、空间双维度制定建设指引。

面向2020年、2025年、2035年提出近、中、远分阶段目标和实施要点:近期重点补短板、打基础、塑引擎;中期重点建系统、促集群、升能级;远期全面展现品质魅力。

制定“一江一河”沿线15个行政区的分区建设指引。分别就各区的关键问题、行动目标、主要任务、近期工作等内容,提出了建设行动的细化指引,并选定多个示范建设项目,明确了重点项目清单。

(4)创新建设管理和监测体系。

依托三维综合信息平台,形成年度建设实施体检评估机制,每年对“一江一河”沿岸建设动态监测分析,实现长效跟踪管理。

“一江一河”建设规划是应对城市发展新阶段、新需求定制的新型规划,既体现了全域、全系统特点,又体现了精细化指导的要求,并且对接实施和管理,实现了建设行动的全周期引导。同时,通过互动活动、展览论坛等丰富形式,最大程度动员公众参与滨水区城市治理。

南外滩老码头实景图

苏州河口实景图

徐汇滨江西岸美术馆和油罐艺术公园实景图

杨浦滨江实景图

在建设规划的指导下,北外滩、杨浦滨江等地区城市设计及控规开展修编,“一江一河”“十四五”规划启动编制;沿线100多个重点项目实施完成。大量的工业遗产等历史资源得到活化利用,沿岸公共空间、生态绿化建设得以高效推进。“一江一河”沿岸能级、品质不断提升,成为有温度、有活力、人民共享的精彩空间。

来源:市规划院

上观号作者:上海规划资源