北外滩的日商码头(上)

上海的摩登起源于英租界的街区,最初的虹口是上海的“灰姑娘”。苏州河北岸的高楼是虹口走向繁华的雄姿,北外滩的码头是上海拥抱世界的港湾。

早在明弘治年间(1488~1505年),上海已成为海运要津,海船经吴淞口入黄浦江直达上海县城,码头主要分布在县城东南的江边,长约二三里。1842年,英国商船“魔女号”(medusa)驶人黄浦江,这是最早进入上海的外国轮船。1843年,上海作为中国五个通商港口之一对外开放后,专门开辟外滩(苏州河与黄浦江交汇点至洋泾浜的黄浦江沿江地区)为外国船只停泊区。到1853年,已建驳船码头十余座,码头后面是沿江的阡道,在阡道旁建有错落有致的两层洋行建筑。1862年,日本幕府宫船“千岁丸”首航上海时,就停泊在外滩天文台码头(荷兰领事馆所在地默耶洋行门前)。

1860年代以后,新兴的轮船开始取代西式帆船,进入黄浦江的外国船只的数量也越来越多,外滩原有的码头不敷使用,各洋行开始在虹口黄浦江畔建造码头,其中以英商实力最大,著名的是公和祥码头公司。当时,上海的码头设备经营采用世界上少有的专用码头制度,在中国有航线的轮船公司都有自家码头和仓库而不准别人使用。

▲从虹口码头眺望外滩

近代日本开国以后,从长崎到上海这一日本最早的海外定期航路,是1859年由英国半岛和东方轮船公司开设的。1865年,英国公司又开设横滨至上海的定期航路。1867年8月,美国太平洋邮船公司也开设横滨至上海的定期航路。1868年,日本明治政府发布维新改革的昭令,翌年10月,公开奖励民间购买外国轮船。1870年11月,土佐藩出身的岩崎弥太郎创立九十九商会,开设东京——大阪——高知间的航路,1873年,改称邮便三菱汽船会社(简称三菱汽船会社)。1875年1月18日,日本内务省命令三菱汽船会社开设横滨至上海的定期航路,与英国、美国的邮船会社对抗,同时决定对与外国海运业进行竞争的民族海运业实行保护政策。同年2月3日,三菱汽船会社在日本政府大力资助下,投入“东京丸”“新泻丸”“高砂丸”“金川丸”四艘轮船,开设上海至横滨间的定期航线,每星期航行一次,这是日本最早开设的海外定期航路。

最初的三菱码头设在法租界的原泰来洋行,不久,美国太平洋邮船公司以78万美元的价格将上海航路的航路权和所属船只以及虹口码头等出让给三菱汽船会社,日商便在虹口拥有了自己的第一个轮船码头,亦称“三菱码头”。葛元熙的《沪游杂记》(1876年)对此有记载:“往长崎、神户、横滨,礼拜三黎明开轮。三菱洋行轮船,在虹口本行码头。” 船票为“长崎洋6元、神户洋10元、横滨洋15元。”上海至长崎的船票比上海至福州(8元)、广东(10元)都便宜,显示了日本为争夺上海航路权采取低价格的志在必得之势。

1885年9月,三菱汽船会社与共同运输会社合并成立日本邮船会社,并在上海设立事务所,虹口三菱码头随之改名为日本邮船中央码头,又称东洋码头。1916年,收购毗连的英商怡和码头,使两座码头连成一起,其结构由2座木面铁壳浮码头和1座铁面铁壳码头组成,可同时停靠2艘3000吨级海轮或一艘万吨级海轮。仓库占地面积达182亩,有木造、砖瓦与钢筋水泥建筑等28座。

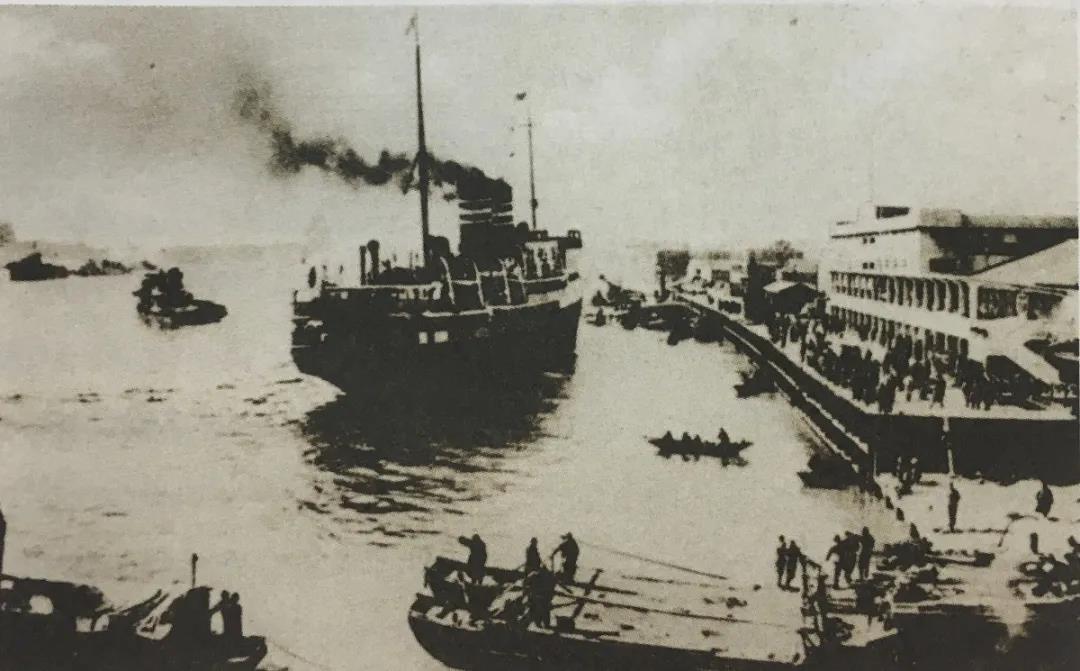

▲日本邮船会社中央码头

甲午战争以后,日本的航运会社纷纷以上海港为基地,向长江流域和沿海地区扩张,如1898年,大阪商船会社开辟长江航线(沪汉线);1899年,日本邮船会社经营上海至天津的定期航线;1907年,日清汽船会社经营长江航线等,至1918年,日本轮船进出上海港的吨位数占上海港总数的37%,超过英国的32.5%而占首位。为适应航运事业在中国的扩展,日商在上海港大量购买、建造码头,至1920年,在黄浦江两岸拥有12座码头,占上海港码头总长度的24%,仅次于英国。至1936年,日商码头总长度约为英商码头的76.2%。日商在上海的主要码头,集中在虹口地区,除了日本邮船中央码头,还有大阪商船码头、汇山码头等。

▲汇山码头内的轮船正要启航

end

●2020-08-30 夜读北外滩 | 《点石斋画报》中的北外滩轶事趣闻

● 2020-09-02 夜读北外滩 | 虹口港石库门社会生活形态初探(上)

● 2020-09-06 夜读北外滩 | 虹口港石库门社会生活形态初探(下)

● 2020-09-09 夜读北外滩 | 北外滩:芳华岁月的“乐土”

● 2020-09-13 夜读北外滩 | 北外滩的“铛铛车”

文章来源:《往事》杂志,由虹口区档案局提供

作 者:陈祖恩

讲述人:蒋碧玮

上观号作者:上海虹口