从抗战胜利到上海解放,不足四年的光景,却是国民政府主政下的中央银行逐步走向衰亡的最后行程。央行总裁走马灯似的轮换上岗,都曾想“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”,然而身处兵戈抢攘、民不聊生的窘迫境地,本想“续命”,却遭“催命”,差点“送命”,日子相当难熬也。

1948年12月,在中央银行门口排队兑金的上海市民

乱局·贝祖诒枉费心力

一代“汇兑奇才”贝祖诒常年致力于外汇管理,被视为中国外汇制度的创始人。抗战凯旋后,时任行政院长、掌握财政金融大权的宋子文,颇为赏识已是中国银行副总经理的贝祖诒,经他举荐,贝祖诒于1946年3月登上了中央银行总裁的宝座。表面光鲜的背后,却是危机四伏,命悬一线。

贝祖诒

抗战烽火暂息,国民政府的外汇管理沿用战时中央银行外汇审核委员会既定的规则办理,终日被黑市闹得鸡犬不宁,并牵动着黄金市场的敏感神经。有鉴于“现在买卖外汇无公开市场,对外贸易陷于停顿,因之工商企业并相观望,实为经济复员之一大障碍”,其对策为“应速将汇市纳入正轨,以促成经济之发展、民生之安定”。在不到1年的任期里,为了对付通货膨胀,贝祖诒主张开放外汇,意欲通过金融市场化和外汇市场化,稳定币值,重建统一的经济体系,恢复战后经济活力。其时,上海滩有27家指定银行经营外汇,其中华资银行16家,外资银行11家,中央银行挂牌1美元折合法币2020元。当然,这些“财金新政”的靴子落地,都脱离不了宋子文的幕后操控。

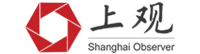

1946年,贝祖诒为奉命调任中央银行故致函通济贸易公司辞去常务董事一职(上海市档案馆藏)

按照贝祖诒的“如意算盘”,与开放外汇市场举措相呼应的是同步推行黄金配售政策,采取明配和暗售兼容,配售和收购并存,高抛低进,数量和价格不固定,皆随市场供求状况而变动,较之抗战时期的出售黄金政策显得灵活变通。“后台老板”宋子文自以为握有解决物价之“利器”——黄金和美国布匹,以抛售黄金来回笼一部分法币,从而遏制朝不保夕的通胀危机。

1946年3月,贝祖诒召集中央银行各局处主管谈话会纪要(上海市档案馆藏)

起初三四个月,一切尽在贝祖诒的预想之中。盖因这一阶段国共两党正在和谈,社会各界对和平前景均寄予了颇高期望,加上外汇供应比较宽裕,官价和黑市相去不远,市场总体上风平浪静。谁知好景不长,到了1946年7月,随着马歇尔调停的失败,大规模内战爆发,物质消耗激增,物价井喷,而外汇官价依旧,导致“不尽洋货滚滚来”,外汇基金濒于枯竭。

病急乱投医,逢庙就烧香。见此情形,贝祖诒找宋子文连夜商讨计策,借口扶植国内企业生产和鼓励输出,仓促变更政策,于8月19日将外汇汇率提高到1美元折合法币3350元,试图以出口补助、对进口商品征收附加税的方式来改变贸易逆差的状况。这一招出台不要紧,让“山姆大叔”实在不爽,指责中国实行倾销,扬言要关税“报复”。没辙,蒋介石只好当即主持召开国防最高委员会会议,通过经济紧急措施方案,将中央银行的外汇外贸政策悉数推翻。

外汇政策“翻烧饼”,无疑给一度扶摇直升的金价带来连锁反应。老百姓“细思恐极”,开始抢购黄金。此时,黑市的黄金、美钞价格失控猛涨,法币一泻千里。面对无序局面,宋子文下令紧急停止抛售黄金,却引发惊涛骇浪式的灾难性后果。1947年元宵刚过,申城物价平均上涨80%,有些物品的涨幅竟高达200%。全国各大城市连续数日大米有价无市,很多店家惜售待涨,市民围攻哄抢米店的恶性群体事件接踵而至。这段金融史上绕不过去的“黄金风潮”,标志着贝祖诒“领衔主演”、宋子文“执行导演”的金融悬疑大剧终以悲剧落幕。

从1946年3月到1947年2月,贝祖诒担纲央行总裁一年间,因为金融开放政策“方枘圆凿”,不接地气,国民政府耗去大量的外汇和黄金储备,拨一拨算盘珠,共动用40166万美元,1763万英镑,2787万港币,抛售黄金353万两,花掉库存黄金的60%。这位被民国金融界视为最有才干的财政官员最后名声不保,败走麦城!

困局·张嘉璈回天乏力

“才自清明志自高,生于末世运偏消”。《红楼梦》的这句诗,恰如其分地描摹了“中国现代银行之父”张嘉璈的金融人生。

张嘉璈

1947年2月,张嘉璈接替贝祖诒掌管中央银行,赫然发现国库里的8亿美金官方储备仅剩下了4亿,抛售黄金弄得家底几乎“油尽灯枯”,财政赤字高达60%以上,蒋介石请他再度出山拯救国民政府的“钱袋子”,其实是一个烂摊子!约见张嘉璈时,蒋介石认为“日下法币日跌,钞票发行日增,现钞来不及供应,势非另发行一种新币以代之不可”,而张嘉璈却坚守前提:“这必须有金银外汇的充分储备,否则等于发大钞。”

甫一上任,张嘉璈就拿出《经济紧急措施方案》,一反宋子文、贝祖诒的放任政策,挥舞起严格金融管理、限额分配物资、发行公债以紧缩通货的“三板斧”,范围相当广泛,设想也较为周密,包括调整外汇管理办法、管控金融机构、抑制市场物价、禁止黄金美钞买卖、推动对外贸易等等。

中央银行地下金库

所谓理想与现实之间的差距,就是你以为夹起来是块肉,咬下去才知道原来是块姜。三大招术“收骨头”的后续效应,只能是不得不发行更多的法币,导致通货膨胀加剧,物价上涨速度风驰电掣,老百姓咒天骂地。为求摆脱困境,张嘉璈执掌的中央银行于4月1日公布了发行美金库券和美金公债的办法。美金库券发行额为3亿美金,按照央行牌价以法币折合购买,还本期3年;美金公债发行额为1亿美金,须用美元存款、美钞或其他外币及黄金折合购买,还本期10年。两者均为每半年还本付息一次,由75家行庄向社会公开发售。

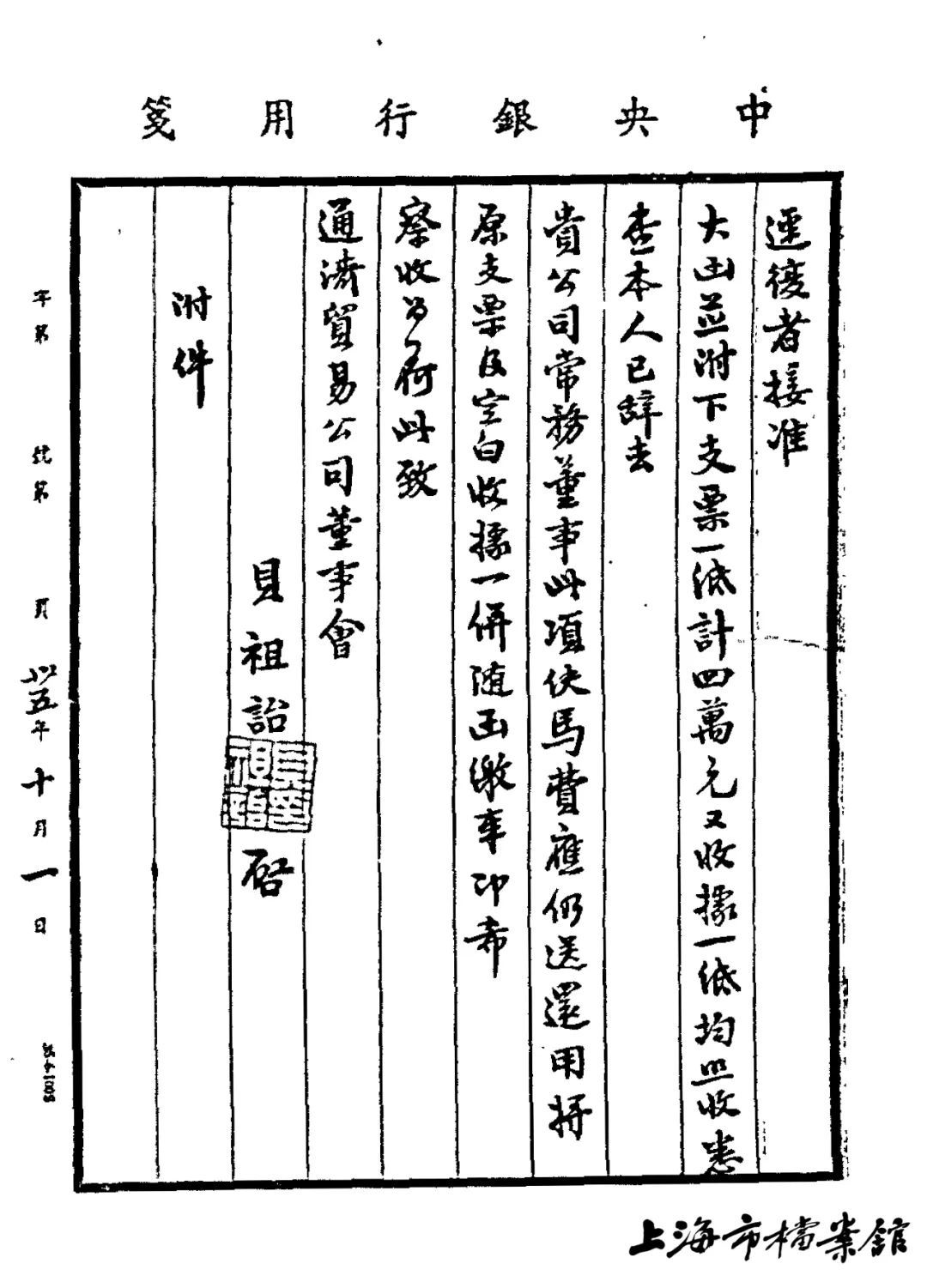

1947年4月,张嘉璈致函郭琳爽聘请其担任上海募捐委员会委员(上海市档案馆藏)

以往推销公债券,各大金融机构系承购主力军,少部分供民众认购。然而,习惯于“技术分析”的张嘉璈哪里晓得,此时的国民政府早已信誉扫地,管你是美金还是法币,公债券均乏人问津,机构和市民纷纷避之不及。很可怜,原先雄心勃勃发行3亿美金的库券,好说歹说才销掉2355万美元,其中1000万美元还是他的“老娘家”中国银行碍于情面前来捧场的。

这招不灵光,张嘉璈的其他几个套路也处处吃瘪。譬如出台新外汇管理办法,在官价外汇之外开放商汇市价,企图运用经济手段增加外汇,取缔黑市,但此时军费日涨,通胀加剧,财政收支和国际收支都做不到平衡,平衡基金委员会何来外汇储备金?因而,黑市死灰复燃,走私肆无忌惮,投机变本加厉,经济窟窿居然越补越大;又如实行财经管制高压政策,打击金融投机活动,可是在魑魅魍魉恣意横行的年月里,参与内幕交易的非官即贵,黑洞深深,黑幕重重,哪个是你央行总裁得罪得起的?张嘉璈扭转困局的万丈豪情,一头撞在了外滩建筑群冰凉的钢筋水泥上。

百念俱灰之际,张嘉璈向蒋介石递交了辞呈,“通货膨胀之一切恶果,虽竭尽智能,而势难避免”,还是另请高明吧。好不容易捱到1948年4月,获准辞职那天,他的一番内心独白,有塞责之嫌,亦存还顾之忧:

“每逢物价上涨,各方往往归咎于中央银行当局。美金汇价提高,亦以中央银行当局为指责对象。所有缓和膨胀之种种措施,等于杯水车薪,何能扑灭燎原之火。故虽自早至晚,焦头烂额,而不能见谅于人。今能离职,如释重荷。虽私心忻幸,然瞻望国事前途,忧心如焚。奈何奈何。”

抗战后的数位央行总裁,张嘉璈在位15个月,“命”算是最长的。在其主政期间,想法多,办法少,感性多,理性少,政策遭人“见笑”多,落地生根“见效”少,业绩平淡无奇,这同他在商业银行时的高光表现有着天壤之别。客观地说,彼时社会经济生态已经病入膏肓,即便他拥有“金融神医”之称号,恐怕也无力回天。作别央行,“挥挥手不带走一片云彩”,张嘉璈的后半生客居海外,一直从事经济研究。耕读之余,或许暗自叹息:金融圈,不值得。

危局·俞鸿钧有心无力

在央行总裁位子上,财政专业和英语能力出众的俞鸿钧算是“二进宫”了。这位毕业于上海圣约翰大学西洋文学系的“文青”,以北伐时期出任上海市财政局代理局长而迈入政坛,抗战初期担任过上海市长。张嘉璈退场后,俞鸿钧被蒋介石指派,由重庆回到上海当起了“救火队长”,授意他进行币制改革以拯救混沌的金融局势。

俞鸿钧

新任总裁重返上海滩,立即宴请各路“财经大神”集思广益,探讨良方,组成了币制改革计划起草小组。几番“诸葛亮会议”,草拟了几条意见:鉴于当前内战正酣,币制不宜作根本性改革,虽然法币基础飘摇不定,但“锈船仍有几斤钉”,尚可维持1年时间。而目下亟待解决的问题,当属财政收支差额太大,税收不能及时入库,建议继续以法币为流通货币,同时另外发行一种名为金圆的货币,供缴纳税收和结算进出口贸易之用,不在市面上流通。如此,税收和结算的顺延时日不会随法币的日益贬值而遭受影响,大约可使收入提升至相当于支出的40%水平。说起来,这只是一个临时过渡议案,冀望内战1年左右停止,政局稳定后再作计议。

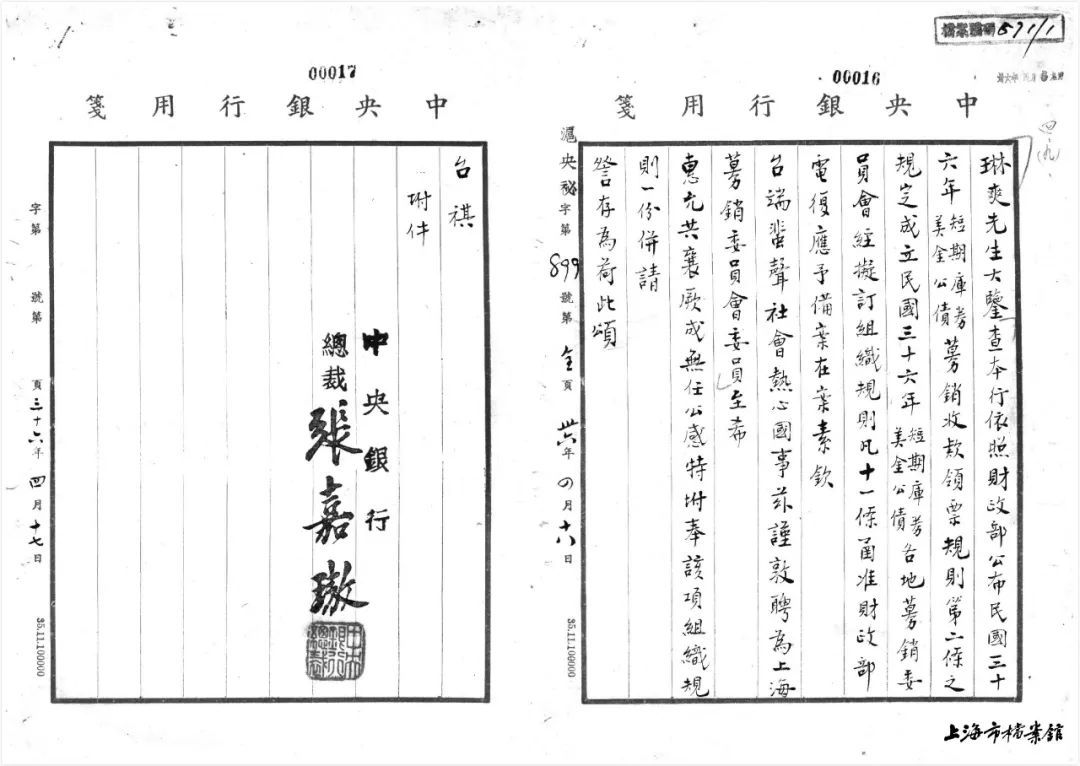

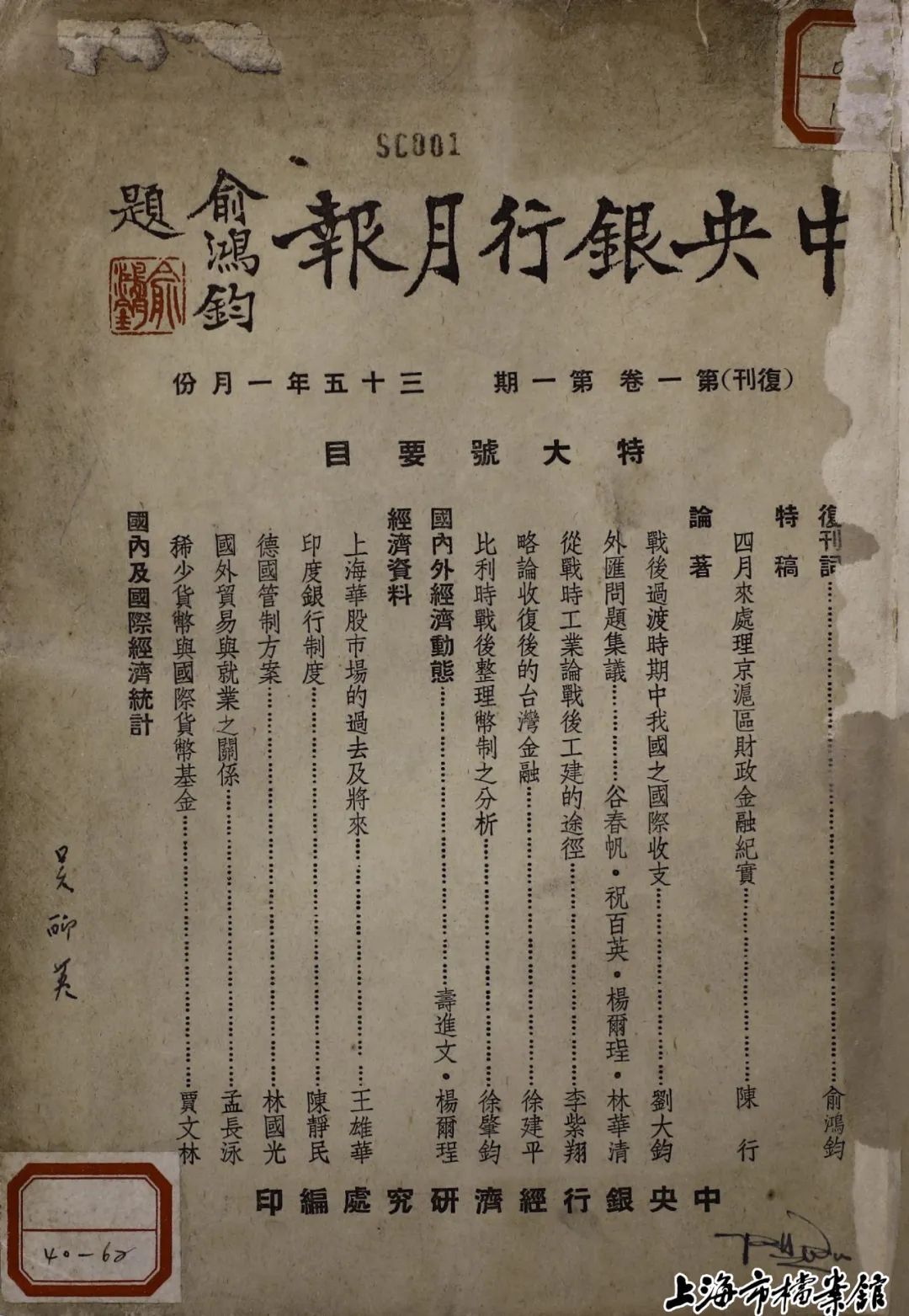

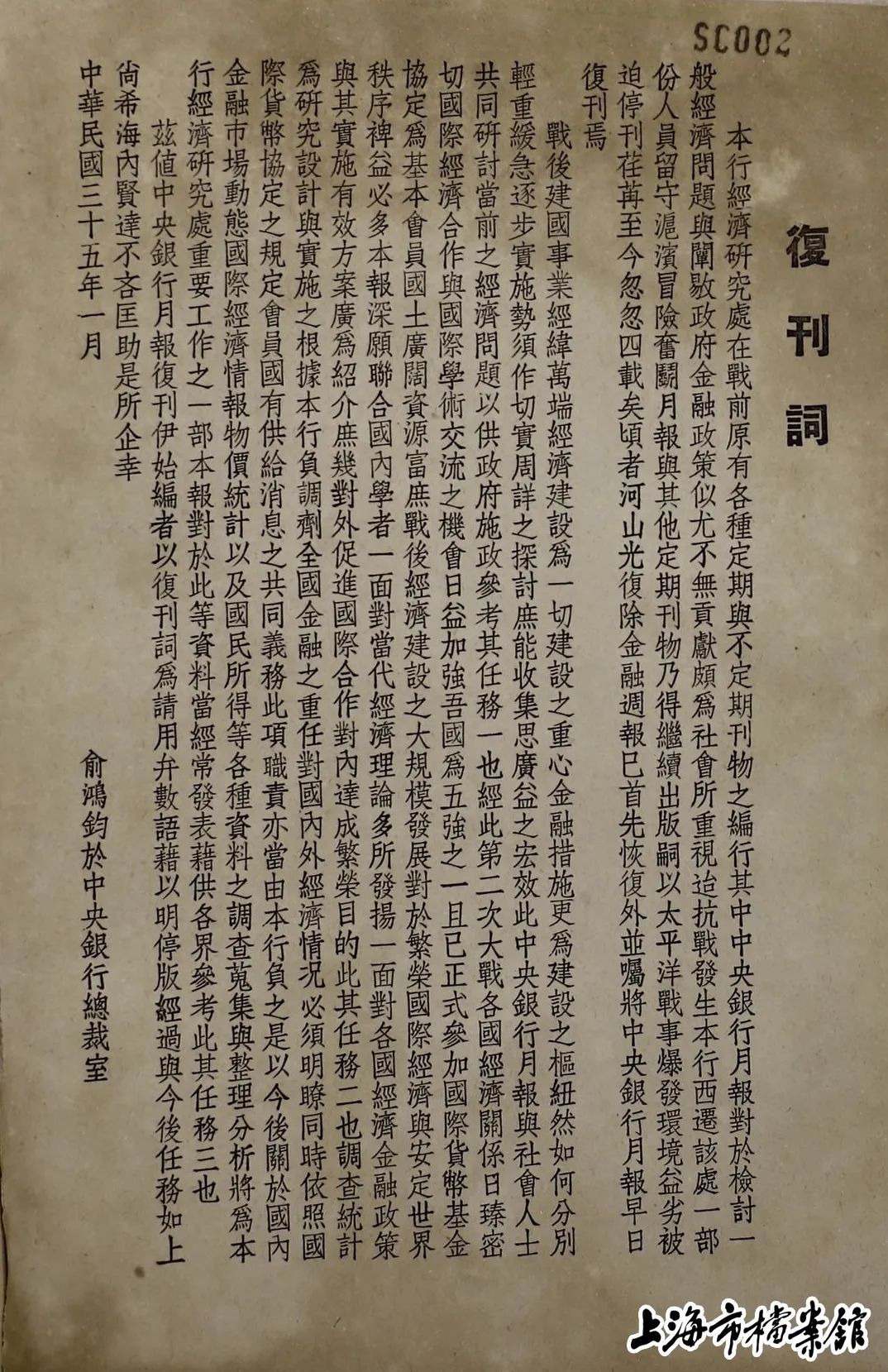

1946年,复刊后的《中央银行月报》第一卷第一期(上海市档案馆藏)

1946年,俞鸿钧发表于《中央银行月报》第一卷第一期上的复刊词(上海市档案馆藏)

很显然,蒋介石对俞鸿钧的“保守疗法”并不满意。差不多在同时,他还请时任财政部长的王云五“背靠背”做了一套币改方案,即以金圆券为领衔的经济紧急法令,内容包括:金圆券发行限额为20亿元;采取十足准备金制度,以5亿美元做准备;金圆券1元兑法币300万元;冻结工资、冻结物价;人民持有之金银外币应于规定日期之前,向当地中央银行兑换金圆券,等等。尽管这一方案遭到国民党高层及财政经济专家的明确反对,但蒋介石仍然决定铤而走险,仓促间于1948年8月19日宣布币制改革。

“理想是胳膊,现实是大腿”。连年战乱,危在旦夕,在错误的时间、糟糕的环境下推行的币制改革,只能饱尝失败的苦果。金银外币本是民众手中储藏货币购买力的工具,政府强制使用金圆券收兑金银外币,导致金圆券流出甚多,后来虽采取了增加税收、发售国营股票等措施,然则收效甚微,非但无法回笼巨额游资,反而令百姓失去安心之本。加之当时的限价政策“削足适履”,不合时宜,迫使很多物品的价格是“床铺底下放风筝”,更加刺激了民间追逐物资的心理趋向,酿成了币制改革后期的抢购风潮,最终有价无货,人心惶恐,社会各阶层的利益均蒙受损失,尤其是将底层的劳苦大众推向了苦难深渊。

《存兑金银祸延央行总裁:裙带风吹垮俞鸿钧》,作者康太,刊载于《新闻杂志》1949年第2卷第6期(上海市档案馆藏)

当然,让蒋介石如愿以偿、“稳赚不赔”的是通过发行金圆券这波“骚操作”,在全国收兑了巨额黄金与外币,仅申城一地便收兑黄金110万两,美钞3400万元。为此,他还派遣蒋经国莅沪,会同俞鸿钧一道负责上海地区的经济管制工作。此时此刻的央行总裁,只不过是听凭操纵的“提线木偶”罢了。

国民政府统治时期,从“废两改元”开始,先后进行过四次币制改革。“魔幻币改”的主角金圆券,无疑是金融史上最短命的货币。俞鸿钧的这顿“回锅肉”,夹杂着无奈、失意和惆怅,滋味并不美妙。他曾跟蒋经国感叹道:

“外行的生意决不可以做,就是内行的生意,倘使没有实权,亦不可以做。”

金圆券的出笼和破产,表明国民政府已经完全失去了对于社会正常运作和民众生计的担当,跌入万劫不复的泥沼,其统治的合法性与权威性,在人民解放军进城之前就已经丧失殆尽了。“钟山风雨起苍黄”,在蒋介石的指使下,焦头烂额的俞鸿钧只能忙着朝海峡对岸抢运黄金。

残局·刘攻芸量时度力

朔风劲吹的1949年1月,蒋介石被迫下野,李宗仁代理总统。正在俞鸿钧秘密搬运黄金的当口,刘攻芸继任中央银行总裁。早在半年前,刘攻芸对蒋介石“催生”金圆券的改革举措,就言之凿凿表示了坚决反对的专业立场,他认为金圆券和法币同样面临缺乏充足的黄金准备的困境,发行金圆券无异于饮鸩止渴,后来果然被他不幸言中了。

刘攻芸

和宋子文、俞鸿钧一样,刘攻芸也曾就读于上海圣约翰大学,随后出洋留学,获得英国伦敦大学经济博士学位。归国后转战各大金融机构,其间据说因为号召发起全国节约储蓄活动,推行“节约建国储蓄券”,吸收民间大量资金,而得到蒋介石的赏识,就此平步青云,官运亨通。国民政府时期赫赫有名的“四行两局”,他先后当过“两局”(邮政储金汇业局、中央信托局)的局长。

时运不济,彼时的中央银行,因金融管理和币制改革接连遇挫,外汇完全枯竭,黄金近乎见底,刘攻芸登台后唯一可望“续命”的途径,就是尽可能掌握更多的物资,从中寻找出路,力争“满血复活”。于是,他拍板决定由央行直接控制和运用物资,改组成立了物资委员会。

依照刘攻芸的振兴“攻”略,首当其冲的是加紧对棉花纺布的掌控。他考虑由央行染指棉花的控制权,以花易纱,以纱易布,并由行政院授权中央银行联手全国私营棉纺业,组建全国棉花联购委员会,实施棉花统一收购。只不过,私营棉纺业对刘攻芸的“一厢情愿”并不感冒,虽经多次动员协商,依旧不愿参加联购联销。无计可施之下,由中央银行与中国纺织建设公司“拉郎配”,原定收购棉花300万担,截至上海解放前夕,陆续购进200余万担,供中纺公司使用;而中纺公司所产棉纱棉布,则由中央银行抛售,余存棉花25万担,新政权建立后移交华东纺织管理局接管。

除此以外,刘攻芸的管控步骤还包括:

将美国援助的7000万美元棉花采取代纺代织的办法,与有关纺厂掉换棉纱

扩大贴放委员会

停止货币放款

放款后收购定货成品,所获的棉纱、棉布等物资均由央行抛售

……

然而终因时机局促,匆忙上阵,各类物资又捉襟见肘,落地效果激不起几朵浪花。

《刘功芸还没有王牌》,作者坚白,刊载于《革新》杂志1949年第17期(上海市档案馆藏)

作为国民政府中央银行在大陆的“末任总裁”,虽说一路获得了蒋介石的提携,但刘攻芸对蒋似乎经常表露出“不敬之举”,这或许跟他以往的建言献策不受重视有关。蒋介石撤离之前,下达抢运黄金密令,刘攻芸一度阳奉阴违,推三阻四,令蒋介石大光其火,传言甚至当面怒怼刘攻芸,场面搞得很僵。未及“百万雄师过大江”,听闻风声的刘攻芸就将相关工作委托给行务委员会料理,自己经广州飞赴台湾,后来辗转去了香港、新加坡度过余生。

1949年国民政府将中央银行储存黄金由大陆运往台湾

“苍鹰上击翻曙光”,5月27日上海迎来解放,伫立外滩21载的中央银行大楼,被人民解放军军事管制委员会接管。历史证明,满目狼藉的残败局面还得靠人民政府来收拾,收兑了金圆券的人民币最终站稳了脚跟。

杂志编辑:王良镭

新媒体编辑:雷 蕾、周晓瑛

上观号作者:档案春秋